Анализ динамики развития экономики г. Москвы с позиций неравномерности пространственного развития экономики страны

Analysis of the dynamics of the development of the economy of Moscow from the standpoint of uneven spatial development of the country’s economy

Авторы

Аннотация

Цель представленной работы является исследование проблем неравномерности пространственного развития в Российской Федерации. Представлены результаты сравнительного анализа развития города Москвы как экономического лидера среди регионов Российской Федерации с другими регионами страны. Выявлены причины и показаны потенциальные пути преодоления действия центробежных сил экономики Московского региона, на фоне которых идет ослабление экономических позиций других регионов страны.

Ключевые слова

анализ, динамика, неравномерность, развитие, экономика, г. Москва.

Рекомендуемая ссылка

Анализ динамики развития экономики г. Москвы с позиций неравномерности пространственного развития экономики страны// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №2 (58). Номер статьи: 5806. Дата публикации: 03.06.2019. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5806/

Authors

Abstract

The purpose of the presented work is to study the problems of uneven spatial development in the Russian Federation. The results of a comparative analysis of the development of the city of Moscow as an economic leader among the regions of the Russian Federation with other regions of the country are presented. The reasons are revealed and potential ways of overcoming the action of the centrifugal forces of the Moscow region economy are shown, against which the economic positions of other regions of the country are weakening.

Keywords

analysis, dynamics, unevenness, development, economy, Moscow.

Suggested Citation

Analysis of the dynamics of the development of the economy of Moscow from the standpoint of uneven spatial development of the country's economy// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №2 (58). Art. #5806. Date issued: 03.06.2019. Available at: https://eee-region.ru/article/5806/

Введение

Национальной экономики характеризуется очень высоким уровнем неравномерности пространственного развития.

Высокая концентрация экономических ресурсов страны в столичном регионе ведет к относительному ослаблению других регионов, что, безусловно, негативно сказывается на эффективности пространственного экономического развития государства.

Неравномерность экономического развития негативно сказывается не только на экономическом, но и на связанных с ним другими направлениями развития многих регионов.

Показательными в этом смысле стали данные, озвученные на расширенном заседании итоговой коллегии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, состоявшейся 12 апреля 2019 года.

С одной стороны, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М. Топилин доложил о рекордном с 2012 года росте реальной заработной платы россиян в 2018 году — на 6,8% [1]. (Эта информация сама по себе вызвало дискуссию, поскольку по данным Росстата реальные доходы россиян в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом на 0,2% [2]. И это снижение происходит пятый год подряд [2] — то есть с момента начала действия в отношении России экономических санкций Запада).

С другой стороны, вице-премьер Правительства РФ Т. Голикова на этом же заседании коллегии Минтруда сообщила, что в 2018 году в России смертность выросла в 32 регионах [3]. А это 37,65% от общего их числа. При этом Т. Голикова сообщила, что в 2018 году самый высокий уровень смертности был зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях [3]. Обратим внимание на то, что худшую негативную демографическую динамику по показателю смертности демонстрируют регионы, прилегающие к столичным (г. Москва и г. Санкт-Петербург). А подобная негативная демографическая динамика является прямым следствием действия центробежных сил экономики столичных регионов, на фоне которых идет ослабление экономических позиций других регионов страны.

Таким образом, актуальность проблемы неравномерности развития регионов Российской Федерации неуклонно возрастает.

Попытки ее решения традиционно лежат в нескольких плоскостях.

Во-первых, это анализ причин снижения привлекательности территорий для бизнеса, и как следствие, для проживания.

Во-вторых, это анализ динамики изменения социальной обстановки, начиная от нехватки объектов социально-культурного и спортивно-оздоровительного характера, и заканчивая профессиональной и заканчивая деградацией и ростом преступности.

В-третьих, это анализ проблем региона инфраструктурного характера, начиная от неудивительного состояния дорог и физического износа жилищной инфраструктуры, и заканчивая проблемами загрязнения окружающей среды.

Целью данных исследований является изучение проблем неравномерности пространственного развития в Российской Федерации с учетом анализа динамики развития города Москвы как экономического лидера среди регионов Российской Федерации и центра притяжения ресурсов из других регионов России.

Общие вопросы анализа процессов, проблем и перспектив развития региональной экономики нашли отражение в работах Андреева А.В. [4], Белокрыловой О.С., Киселевой Н.Н., Хубуловой В.В. [5], Ермошиной Г.П. [6], Ивасенко А.Г., Никоновой Я.И. [7], Ильиной И.Н., Леонарда К.С., Лопатникова Д.Л. [8], Морозовой Т.Г., Побединой М.П., Поляка Г.Б. [9], Кистанова В.В., Копылова Н.В. [10], Хрущева А.Т. [11] и др.

Проблемы неравномерности развития регионов Российской Федерации нашли отражение в работах Павловой Н.Ц. [12], Эскерханова Л.У., Шамилева С.Р. [13], Даутовой Т.А. [14], Бувальцевой В.И., Соколовского М.В. [15], Светунькова С.Г., Заграновской А.В., Светунькова И.С. [16] и многих других.

В известных работах проблемы неравномерности развития регионов Российской Федерации чаще всего рассматриваются с позиций:

- природно-климатических условий развития регионов;

- объемов запасов природных ресурсов и уровня их использования;

- удаленности от федерального центра;

- демографии региона;

- экономического потенциала региона;

- качества региональных элит (их компетентности, заинтересованности, лояльности по отношению к власти) и т.д.

Таким образом, традиционно при исследовании проблем неравномерности развития регионов Российской Федерации рассматриваются сильные и слабые стороны в их развитии.

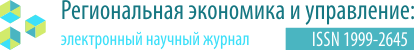

Характерным примером таких исследований являются комплексные исследования условий жизни россиян, проведенные Росстатом и опубликованные в марте 2019 года, в рамках которых были выявлены основные проблемы городов проживания опрашиваемых [17] (рис.1).

Рис.1. Основные проблемы городов проживания опрашиваемых, выявленные в результате комплексных исследования условий жизни россиян, проведенных Росстатом

Составлен на основе материалов: Росстат провел комплексное исследование условий жизни россиян, в рамках которого были выявлены основные проблемы городов, где проживают опрошенные. https://www.vestifinance.ru/articles/117328

Обратим внимание на то, что в рамках подобного рода исследований регионы чаще всего рассматриваются как автономные объекты.

Основное содержание исследований

В рамках данных исследований проводился статистический анализ динамики неравномерности регионального эконмического развития с учетом динамики экономического развития г. Москвы как субъекта Российской Федерации и как главного центра притяжения ресурсов страны в рамках четырех глобальных свобод движения (труда, капитала, товаров и информации).

То есть анализ динамики экономического развития г. Москвы рассматривается с позиций пространственного движения ресурсов в масштабах страны.

Ранее проведенные исследования показали [18], что по итогам 2016 года валовый региональный продукт (ВРП) г. Москвы составлял более пятой части валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации – 20,56%. А по итогам 2017 года доля ВРП г. Москвы в ВВП страны стала еще больше, и составила почти 21% (20,99%).

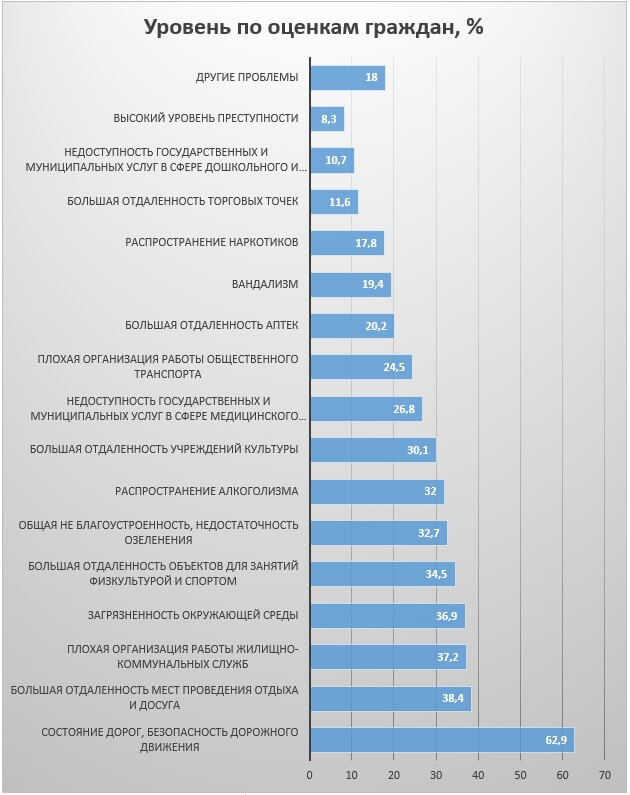

Фактически ВРП г. Москвы как субъекта Российской Федерации (региона) превосходит по итогам 2017 года ВРП всех федеральных округов страны [19] (рис.2).

Рис.2. Соотношение ВРП г. Москвы и ВРП федеральных округов по итогам 2017 года

Составлен на основе данных Росстата: Валовый региональный продукт. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#

При этом разрыв между богатыми и бедными регионами непрерывно растет.

Если в 2016 году отношение ВРП самого богатого (г. Москва) и самого бедного регионов (Республика Бурятия) составила 321,65 раза, то в 2017 году 352,8 раза.

Растущий разрыв между богатыми и бедными регионами, безусловно, является негативной тенденцией для государства.

С другой стороны, изучение опыта экономического развития региона-экономического лидера дает возможность проанализировать возможности практического использования различных факторов для повышения эффективности развития других регионов Российской Федерации.

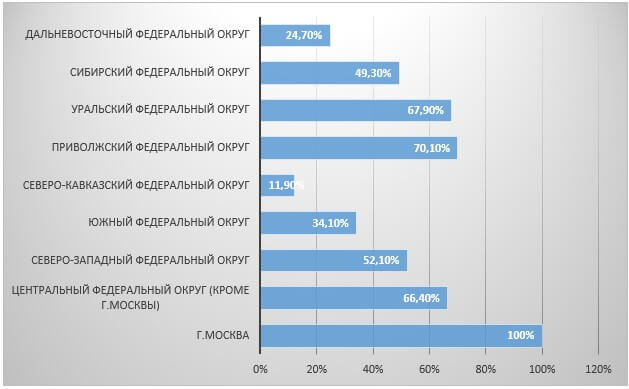

Проведенные исследования на основе данных Росстата [19] показали, что ВРП г. Москвы за последние 20 лет (в период с 1998 по 2017 год) вырос (в рублевом эквиваленте) в 47,87 раза (рис.3).

Рис.3 Динамика роста ВРП г. Москвы за 20 лет (в период с 1998 по 2017 год).

При этом рост ВРП г. Москвы за 20 лет был поступательным за исключением периода мирового кризиса 2008-2009 годов.

Этот результат превышает рост за аналогичный период (с 1998 по 2017 год):

- ВВП Российской Федерации (рост — 33,27 раза) – в 1,44 раза;

- ВРП Центрального федерального округа (рост — 41,24 раза) – в 1,16 раза (без учета г. Москвы – в 1,40 раза);

- ВРП Северо-Западного федерального округа (рост — 34,03 раза) – в 1,41 раза;

- ВРП Южного федерального округа (рост — 39,78 раза) – в 1,20 раза;

- ВРП СевероКавказского федерального округа (рост — 37,12 раза) – в 1,29 раза;

- ВРП Приволжского федерального округа (рост — 25,65 раза) – в 1,87 раза;

- ВРП Уральского федерального округа (рост — 33,82 раза) – в 1,42 раза;

- ВРП Сибирский федеральный округ (рост — 25,69 раза) – в 1,86 раза;

- ВРП Дальневосточного федерального округа (рост – 26,90 раза) – в 1,78 раза.

Объективно, что при сложившемся уровне экономической централизации Московский регион (а совокупный ВРП г. Москвы и Московской области превышает по итогам 2017 года 26% от ВВП Российской Федерации) определяет векторы пространственного движения основных факторов производства.

Во-первых, в силу огромных диспропорций в финансовых возможностях регионов в Москву и в Московский регион устремляются трудовые кадры.

С одной стороны, указанная тенденция приводит к ослаблению кадрового потенциала в других регионах Российской Федерации. При этом речь идет не только о наиболее высококвалифицированных работниках, а о работника разного уровня квалификации в целом.

С другой стороны, указанная тенденция приводит к частичному замещению рабочей силы жителей г. Москвы, которые либо вынужденно сокращают свою трудовую активность, либо эмигрируют за рубеж. При этом необходимо отметить, что за рубеж уезжают, как правило, высококвалифицированные кадры («утечка мозгов»).

Так по сообщения медиа ресурса «Проект», эксперты оценивают, что масштабы такой «утечки» шестикратно превышают данные, предоставляемые Росстатом [20].

Аналогичные данные были представлены и в докладе Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина [21].

По данным экспертов Комитета гражданских инициатив в 2010-е гг. страну ежегодно покидают 120 -150 тысяч человек [21].

Среди регионов-лидеров по числу уехавших за рубеж в докладе Комитета гражданских инициатив называются г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область и Омская область [21].

При этом по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) желание переехать на постоянное место жительства (ПМЖ) у жителей столицы России (17%), чем у жителей России в целом (13%) [22].

Если говорить о группах населения, с наибольшим эмиграционным настроем, то это: молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (38%) и высокообразованная часть населения (23%) [22].

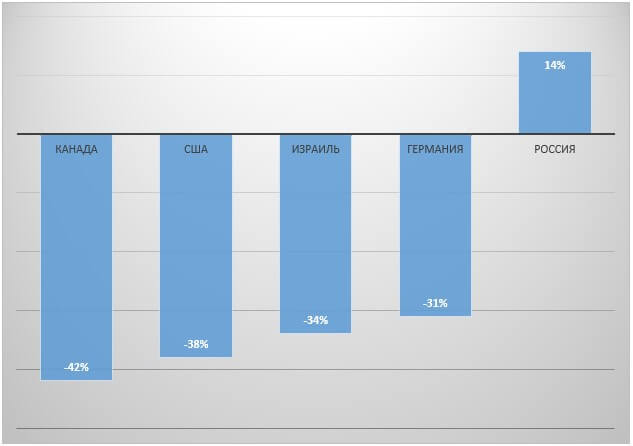

Сравнительная оценка оттока человеческого капитала (специалистов с высшим образованием) из России и притока высококвалифицированных специалистов (высшее образование) в страну по данным на 2014 год приведена на рис.4.

Рис.4. Сравнительная оценка оттока человеческого капитала (специалистов с высшим образованием, %) из России и притока высококвалифицированных специалистов (высшее образование) в страну в 2014 году

Cоставлен по данным источника: Из России уезжает в разы больше людей, чем учитывает статистика. Комитет Кудрина представил доклад об уровне эмиграции. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/06/659896-iz-rossii-uezzhaet

Таким образом, баланс движения человеческого капитала явно не в пользу Российской Федерации. И в первую очередь «утечка мозгов» молодежи происходит из Москвы, где сосредоточено более 20% ВУЗов страны.

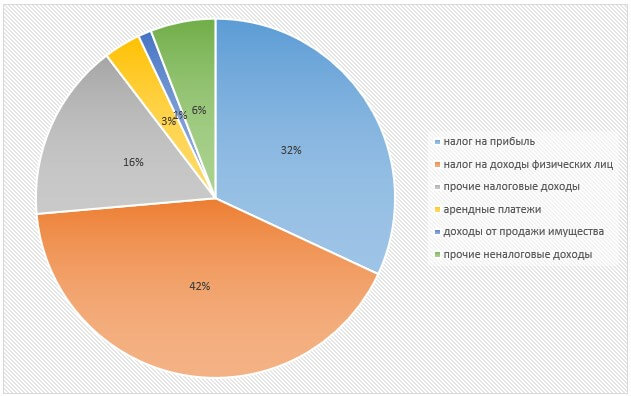

Представляет интерес также рассмотрение структуры доходов бюджета г. Москвы как лидера среди регионов России за 2018 год [23].

Структура доходов бюджета г. Москвы за 2018 год представлена на рис.5.

Рис.5. Структура доходов бюджета г. Москвы за 2018 год

Составлен автором на основе источника: Доходы бюджета города Москвы. http://budget.mos.ru/project_income

Таким образом, основным источником наполнения бюджета г. Москвы является налог на доходы физических лиц (42%).

В целом такая ситуация характерна для многих мегаполисов.

Так для сравнения в г. Санкт-Петербурге налог на доходы физических лиц составляет 46% от доходов регионального бюджета.

При этом, например, если в г. Москве доля объемов налогов на доходы физических лиц в региональном бюджете превышает долю объемов налогов на прибыль предприятия на 10%, а в г. Санкт-Петербурге – на 17,6%, то доли объемов налогов на доходы физических лиц и налогов на прибыль предприятия, например, в Московской области практически равны между собой.

То есть, потеря интеллектуального капитала, утекающего за рубеж, для крупных городов – регионов (в первую очередь для г. Москвы) более существенна, чем для других регионов.

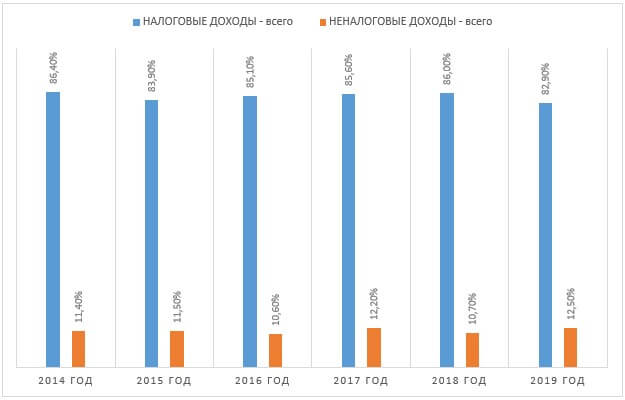

В целом, представляет интерес также рассмотрение динамики структуры доходов бюджета города Москвы [24] как крупнейшего экономического региона Российской Федерации.

Динамики налоговой и неналоговой составляющих структуры доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы приведена на рис.6.

Рис.6. Динамики налоговой и неналоговой составляющих структуры доходов бюджета города Москвы за 2014-2019

Сформирован по материалам источника: Структура доходов бюджета города Москвы в 2014-2019 гг., млн руб.*. http://budget.mos.ru/income_structure

Таким образом, налоговая составляющая в структуре доходов бюджета города Москвы является превалирующей.

В среднем за 6 анализируемых лет доля налоговой составляющей в структуре доходов бюджета города Москвы составляет 84,98%. При этом, с учетом планов 2019 года, доля налоговой составляющей в структуре доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы снижается со средним темпом 0,31% в год.

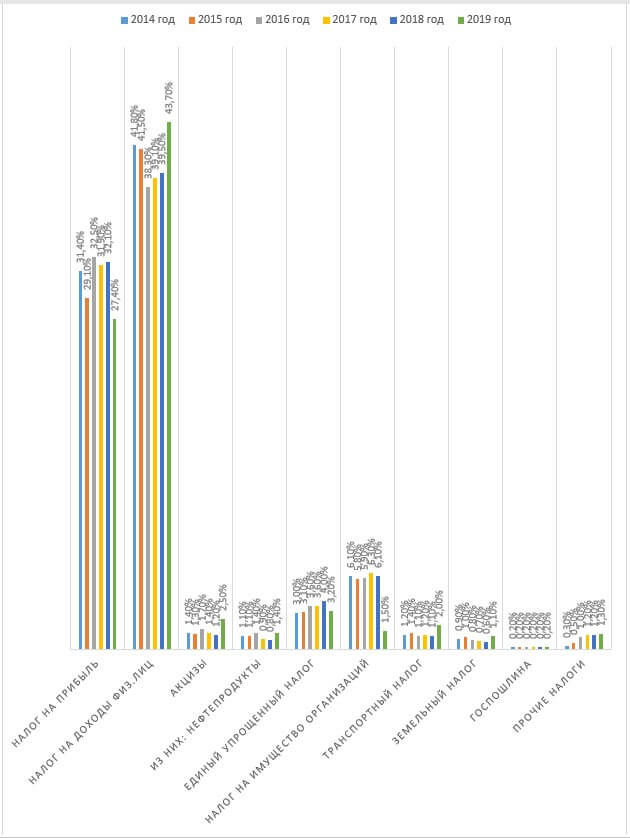

Динамика основных составляющих в структуре налоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы приведена на рис.7 и в табл.1.

Рис.7. Динамика основных составляющих в структуре налоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы

Сформирован по материалам источника: Структура доходов бюджета города Москвы в 2014-2019 гг., млн руб.*. http://budget.mos.ru/income_structure

Таблица 1 — Средний уровень и средний тем изменения основных составляющих в структуре налоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы

| № | Вид доходов | Средний уровень, % | Средний темп, % в год |

| 1 | Налог на прибыль | 30,73 | -0,33 |

| 2 | Налог на доходы физических лиц | 40,65 | +0,12 |

| 3 | Акцизы | 1,58 | +0,14 |

| 4 | из них: нефтепродукты | 1,12 | +0,00 |

| 5 | Единый упрощенный налог | 3,42 | +0,11 |

| 6 | Налог на имущество организаций | 5,28 | -0,62 |

| 7 | Транспортный налог | 1,33 | +0,09 |

| 8 | Земельный налог | 0,85 | +0,00 |

| 9 | Госпошлина | 0,20 | +0,00 |

| 10 | Прочие налоги | 0,92 | +0,21 |

| Итого | Все налоговые доходы | 84,98 | -0,31 |

Сформирована по материалам источника: Структура доходов бюджета города Москвы в 2014-2019 гг., млн руб.*. http://budget.mos.ru/income_structure

Таким образом, налоговые доходы являются превалирующими в структуре доходов г. Москвы, составляя за последние годы в среднем примерно 85% от общего объема доходов.

При этом с учетом планов на 2019 год налоговые доходы в бюджете г. Москвы сокращаются со средним темпом 0,31% в год.

Наибольшую долю в структуре доходов бюджета г. Москвы составляют налоги на доходы физических лиц (в среднем 40,65% от общего объема доходов). При этом в динамике за последние 6 лет эта составляющая доходов растет со средним темпом 0,12% в год.

На втором месте в структуре доходов бюджета г. Москвы находится налог на прибыль организаций, составляющий в среднем за последние 6 лет 30,73%, и сокращающийся в долевом выражении со средним темпом 0,33% в год.

Среди основных составляющих в структуре налоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы наибольший средний тем роста демонстрируют:

- прочие налоги – плюс 0,21% в год;

- акцизы – плюс 0,14% в год;

- налог на доходы физических лиц — плюс 0,12% в год.

Наибольший средний тем спада среди основных составляющих в структуре налоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы демонстрируют:

- налог на имущество организаций – минус 0,62% в год;

- налог на прибыль — минус 0,33% в год.

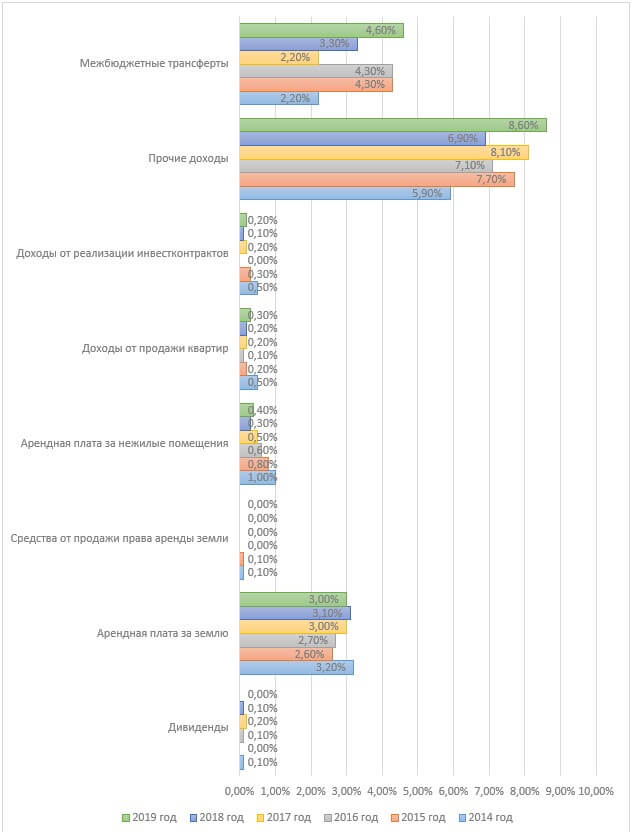

Динамика основных составляющих в структуре неналоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы приведена на рис.8 и в табл.2.

Рис.8. Динамика основных составляющих в структуре налоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы

Сформирован по материалам источника: Структура доходов бюджета города Москвы в 2014-2019 гг., млн руб.*. http://budget.mos.ru/income_structure

Таблица 2 — Средний уровень и средний тем изменения основных составляющих в структуре неналоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы

| № | Вид доходов | Средний уровень, % | Средний темп, % в год |

| 1 | Дивиденды | 0,08 | +0,00 |

| 2 | Арендная плата за землю | 2,93 | +0,02 |

| 3 | Арендная плата за нежилые помещения | 0,60 | -0,13 |

| 4 | Доходы от продажи квартир | 0,25 | -0,03 |

| 5 | Доходы от реализации инвестиционных контрактов | 0,22 | -0,05 |

| 6 | Прочие доходы | 7,38 | +0,35 |

| 7 | Межбюджетные трансферты | 3,48 | +0,20 |

| Итого | Все неналоговые доходы | 11,48 | +0,13 |

Сформирована по материалам источника: Структура доходов бюджета города Москвы в 2014-2019 гг., млн руб.*. http://budget.mos.ru/income_structure

Таким образом, неналоговых доходы в структуре доходов г. Москвы составляют значительно меньшую долю, чем налоговые. Их значение за последние годы составляет в среднем примерно 11,5% от общего объема доходов города.

При этом с учетом планов на 2019 год неналоговые доходы в бюджете г. Москвы растут со средним темпом 0,13% в год.

Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов бюджета г. Москвы составляют межбюджетные трансферы (в среднем 3,48% от общего объема доходов). При этом в динамике за последние 6 лет эта составляющая неналоговых доходов растет со средним темпом 0,20% в год.

На втором месте в структуре неналоговых доходов бюджета г. Москвы находится арендная плата за землю, составляющий в среднем за последние 6 лет 2,93%, и растущая в долевом выражении со средним темпом 0,02% в год.

Среди основных составляющих в структуре неналоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы наибольший средний тем роста демонстрируют:

- прочие доходы – плюс 0,35% в год;

- межбюджетные трансферты — плюс 0,20% в год;

- арендная плата за землю – плюс 0,02% в год.

Наибольший средний тем спада среди основных составляющих в структуре неналоговых доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы демонстрируют:

- арендная плата за нежилые помещения – минус 0,13% в год;

- доходы от реализации инвестиционных контрактов – минус 0,05% в год;

- доходы от продажи квартир – минус 0,03% в год.

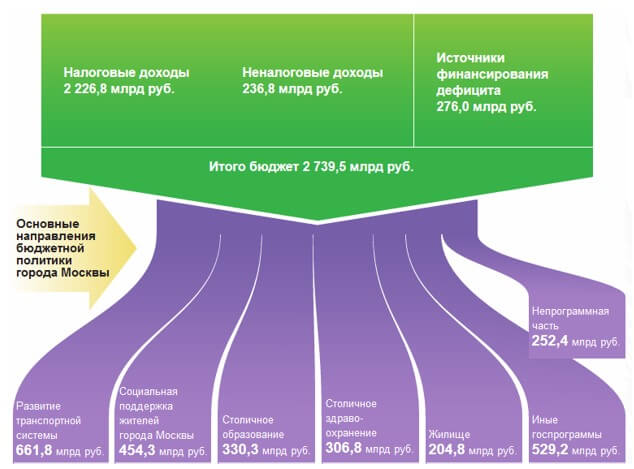

Структура доходов и расходов бюджета г. Москвы на 2019 год представлена на рис.9 [25].

Рис.9. Структура доходов и расходов бюджета г. Москвы на 2019 год

Для оценки расходов бюджета г. Москвы представляет интерес сопоставительный анализ с расходами региональных бюджетов за 2018 год [26] по ключевым позициям (табл.3).

Таблица 3 — Сопоставления расходов региональных бюджетов

| № | Оцениваемый Показатель | Российская Федерация | г. Москва | Примечание |

| 1 | Все расходы региональных бюджетов | 11,8 трлн. руб. | 2,3 трлн. (19,4% от общего объема по стране) | При доле населения г. Москвы 8,5% от населения страны, траты бюджета на одного жителя столицы в 2,3 раза больше, чем в среднем по России. |

| 2 | Расходы на благоустройство | 462 млрд руб. | 257 млрд руб. (55% от общего объема по стране) | Расходы на благоустройство в г. Москве в 16 раз превышают расходы на благоустройство в Санкт-Петербурге, в 3,83 раза больше, чем все расходы регионального бюджета Тверской области, и больше, чем сумма бюджетов Калужской, Тверской и Ярославской области Центрального Федерального округа. |

| 3 | Расходы на общественный транспорт (автобусы, метро, речной транспорт, трамваи, троллейбусы и т.д.). | 560 млрд руб. | 391 млрд. руб. (70% от общего объема по стране) | Расходы на общественный транспорт в г. Москве в 6, 86 раза больше, чем у идущего на втором месте по этому показателю г. Санкт Петербург. |

| 4 | Расходы на дорожное хозяйство (строительство и реконструкция новых дорог, мостов и т.п.) | 1052 млрд руб. | 153 млрд. руб. (15% от общего объема по стране) | Расходы на дорожное хозяйство в г. Москве в 1, 80 раза больше, чем у идущей на втором месте по этому показателю Московской области. |

| 5 | Расходы на жилищное хозяйство (включая расходы на муниципальное жилье) | 304 млрд. руб. | 161 млрд. руб. (53% от общего объема по стране) | Расходы на жилищное хозяйство в 3, 89 раза больше, чем в г. Санкт Петербург. |

Составлена на основе данных публикации: На душу населения в столице приходится в среднем в 2,3 раза больше денег, чем в регионах России. https://newizv.ru/article/general/28-02-2019/v-moskvu-v-moskvu-opublikovany-dannye-o-tom-kak-strana-kormit-stolitsu

Таким образом, и по расходам региональных бюджетов г. Москва также существенно выделяется на фоне других субъектов Российской Федерации.

Выводы

Проведенные исследования неравномерности регионального эконмического развития с учетом динамики экономического развития г. Москвы как субъекта Российской Федерации и как главного центра притяжения ресурсов страны в рамках четырех глобальных свобод движения (труда, капитала, товаров и информации) позволили сделать следующие выводы.

Во-первых, доля ВРП г. Москвы в составе ВВП Российской Федерации постоянно растет и по итогам 2017 года составила почти 21%.

Фактически ВРП г. Москвы как субъекта Российской Федерации (региона) превосходит по итогам 2017 года ВРП всех федеральных округов страны.

При этом разрыв между богатыми и бедными регионами непрерывно растет. Если в 2016 году отношение ВРП самого богатого (г. Москва) и самого бедного регионов (Республика Бурятия) составила 321,65 раза, то в 2017 году 352,8 раза. Растущий разрыв между богатыми и бедными регионами, безусловно, является негативной тенденцией для государства.

Во-вторых, проведенные исследования на основе данных Росстата показали, что ВРП г. Москвы за последние 20 лет (в период с 1998 по 2017 год) вырос (в рублевом эквиваленте) в 47,87 раза. Этот результат превышает рост за аналогичный период (с 1998 по 2017 год).

Объективно, что при сложившемся уровне экономической централизации Московский регион (а совокупный ВРП г. Москвы и Московской области превышает по итогам 2017 года 26% от ВВП Российской Федерации) определяет векторы пространственного движения основных факторов производства.

В-третьих, в силу огромных диспропорций в финансовых возможностях регионов в Москву и в Московский регион устремляются трудовые кадры.

С одной стороны, указанная тенденция приводит к ослаблению кадрового потенциала в других регионах Российской Федерации. При этом речь идет не только о наиболее высококвалифицированных работниках, а о работника разного уровня квалификации в целом.

С другой стороны, указанная тенденция приводит к частичному замещению рабочей силы жителей г. Москвы, которые либо вынужденно сокращают свою трудовую активность, либо эмигрируют за рубеж. При этом необходимо отметить, что за рубеж уезжают, как правило, высококвалифицированные кадры («утечка мозгов»).

По данным экспертов Комитета гражданских инициатив в 2010-е гг. страну ежегодно покидают 120 -150 тысяч человек.

Среди регионов-лидеров по числу уехавших за рубеж в докладе Комитета гражданских инициатив называются г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область и Омская область.

При этом по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) желание переехать на постоянное место жительства (ПМЖ) у жителей столицы России (17%), чем у жителей России в целом (13%).

Таким образом, баланс движения человеческого капитала явно не в пользу Российской Федерации. И в первую очередь «утечка мозгов» молодежи происходит из Москвы, где сосредоточено более 20% ВУЗов страны.

В-четвертых, актуальность учета процесса пространственного движения (миграции) трудовых ресурсов определяет также и тот факт, что наибольшую долю в структуре доходов бюджета г. Москвы составляют налоги на доходы физических лиц (в среднем 40,65% от общего объема доходов за последние шесть лет). При этом в динамике за последние 6 лет эта составляющая доходов растет со средним темпом 0,12% в год.

На втором месте в структуре доходов бюджета г. Москвы находится налог на прибыль организаций, составляющий в среднем за последние 6 лет 30,73%, но он сокращающийся в долевом выражении со средним темпом 0,33% в год.

Таким образом, основным источником наполнения бюджета г. Москвы является налог на доходы физических лиц (42% в 2017 году). В целом такая ситуация характерна для многих мегаполисов. Так для сравнения в г. Санкт-Петербурге налог на доходы физических лиц составляет 46% от доходов регионального бюджета.

При этом, например, если в г. Москве доля объемов налогов на доходы физических лиц в региональном бюджете превышает долю объемов налогов на прибыль предприятия на 10%, а в г. Санкт-Петербурге – на 17,6%, то доли объемов налогов на доходы физических лиц и налогов на прибыль предприятия, например, в Московской области практически равны между собой.

То есть, потеря интеллектуального капитала, утекающего за рубеж, для крупных городов – регионов (в первую очередь для г. Москвы) более существенна, чем для других регионов.

В-пятых, сопоставительный анализ расходов бюджета г. Москвы с расходами региональных бюджетов за 2018 год показывает, что по ряду ключевых позиций на Москву приходится непропорциональна большая доля расходов даже на фоне доли ВРП г. Москвы в ВВП Российской Федерации.

В частности, это касается:

- расходов на общественный транспорт — 70% от общего объема по стране,

- расходов на благоустройство — 55% от общего объема по стране,

- расходов на жилищное хозяйство — 53% от общего объема по стране.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что наибольший средний тем изменения основных составляющих в структуре доходов бюджета города Москвы за 2014-2019 годы демонстрируют межбюджетные трансферты – плюс 0,2% в год от общего объема доходов бюджета города Москвы.

Таким образом, для ослабления тенденций роста неравномерности пространственного развития экономики страны большое значение имеет не только формирование благоприятных условий для бизнеса и проживания в различных регионах страны в части формирования доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, но и более активная бюджетная политика государства в части пропорционального распределения и перераспределения финансовых ресурсов между регионами страны.

Литература

- Умираем в бедности: почему доходы россиян не растут. https://www.gazeta.ru/business/2019/04/12/12298225.shtml?updated

- Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд. https://www.interfax.ru/russia/647740

- Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности. https://www.kommersant.ru/doc/3832908

- Андреев А.В. Региональная экономика. — СПб.: Питер, 2012. — 464 c.

- Белокрылова О.С., Киселева Н.Н., Хубулова В.В. Региональная экономика и управление: Учебное пособие. — М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 240 c.

- Ермошина Г.П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина; Под ред. В.Я. Поздняков. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 576 c.

- Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы для бакалавров. — М.: КноРус, 2012. — 320 c.

- Ильина, И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 351 c.

- Региональная экономика: учебник для вузов/ Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2012. — 472 с.

- Кистанов В.В. Копылов Н.В. Региональная экономика России: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2011. – 584 с.

- Экономическая и социальная география России: учебник / Под ред. А.Т. Хрущева. М.: КРОН-ПРЕСС, 2011. – 456 с.

- Павлова Н.Ц. Неравномерность регионального развития проблемы управления // Новые технологии Сборник научных трудов МГТУ. Издательство Майкопского государственного технологического университета — Майкоп, 2007. Вып. 3. С. 155-158.

- Эскерханов Л.У., Шамилев С.Р. Неравномерность социально-экономического развития регионов РФ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.

- Даутова Т. А. Возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов России как угроза экономической безопасности и механизмы ее преодоления. Сб. научных трудов по итогам II Международной НПК (7 апреля 2015 г.) «Актуальные вопросы экономики и современного менеджмента». Самара, 2015. С.231

- Бувальцева В.И., Соколовский М.В. Неравномерность регионального развития: особенности проявления и направления преодоления // Экономика. – 2008. – № 3. – С. 44.

- Светуньков С.Г., Заграновская А.В., Светуньков И.С. Комплекснозначный анализ и моделирование неравномерности социально-экономического развития регионов России. – СПб.: 2012. –129 с.

- Росстат провел комплексное исследование условий жизни россиян, в рамках которого были выявлены основные проблемы городов, где проживают опрошенные. https://www.vestifinance.ru/articles/117328

- Тебекин А.В., Тебекина А.А. О динамике экономического развития субъектов федерации. В сборнике: Тенденции и перспективы развития социотехнической среды Материалы IV международной научно-практической конференции. Ответственный редактор И.Л. Сурат. 2018. С. 379-385.

- Валовый региональный продукт. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#

- Росстат в несколько раз занизил данные об эмиграции россиян. http://www.forumdaily.com/rosstat-v-neskolko-raz-zanizil-dannye-ob-emigracii-rossiyan/

- Из России уезжает в разы больше людей, чем учитывает статистика. Комитет Кудрина представил доклад об уровне эмиграции. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/06/659896-iz-rossii-uezzhaet

- Москвичи больше остальных россиян хотят уехать из России. https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/09/14/608597-moskvichi-hotyat-uehat

- Доходы бюджета города Москвы. http://budget.mos.ru/project_income

- Структура доходов бюджета города Москвы в 2014-2019 гг., млн руб.*. http://budget.mos.ru/income_structure

- Показатели бюджета города Москвы на 2019 год. http://budget.mos.ru/project_main

- На душу населения в столице приходится в среднем в 2,3 раза больше денег, чем в регионах России. https://newizv.ru/article/general/28-02-2019/v-moskvu-v-moskvu-opublikovany-dannye-o-tom-kak-strana-kormit-stolitsu

Literature

- We die in poverty: why the incomes of Russians do not grow [Umirayem v bednosti: pochemu dokhody rossiyan ne rastut]. https://www.gazeta.ru/business/2019/04/12/12298225.shtml?updated

- Real incomes of Russians in 2018 decreased for the fifth year in a row [Real’nyye dokhody rossiyan v 2018 godu snizilis’ pyatyy god podryad]. https://www.interfax.ru/russia/647740

- Tatyana Golikova named the regions with the highest mortality rate [Tat’yana Golikova nazvala regiony s samym vysokim urovnem smertnosti]. https://www.kommersant.ru/doc/3832908

- Andreyev A.V. Regional economy [Regional’naya ekonomika]. — SPb .: Peter, 2012. — 464 p.

- Belokrylova O.S., Kiseleva N.N., Khubulova V.V. Regional Economics and Management: Textbook [Regional’naya ekonomika i upravleniye]. — M .: Alpha-M, SIC INFRA-M, 2013. — 240 p.

- Yermoshina G.P. Regional Economy: Study Guide / G.P. Yermoshina; Ed. V.Ya. Pozdnyakov [Regional’naya ekonomika]. — M .: INFRA-M, 2013. — 576 c.

- Ivasenko A.G., Nikonova YA.I. Regional economy. Natural resource and ecological bases for bachelors [Regional’naya ekonomika. Prirodno-resursnyye i ekologicheskiye osnovy dlya bakalavrov]. — M .: KnoRus, 2012. — 320 c.

- Il’ina, I.N. Regional Economics and Territorial Development Management: A Textbook and a Workshop for Bachelor and Master Programs [Regional’naya ekonomika i upravleniye razvitiyem territoriy]/ I.N. Ilyin, K.S. Leonard, D.L. Lopatnikov et al. — Lyubertsy: Yurayt, 2016. — 351 c.

- Regional economy [Regional’naya ekonomika]: a textbook for universities / T.G. Morozova, M.P. Pobedina, g.B. Pole and others; Ed. prof. T.G. Morozova. — 2nd ed., Pererab. and add. — M .: UNITI, 2012. — 472 p.

- Kistanov V.V. Kopylov N.V. Regional economy of Russia: Textbook [Regional’naya ekonomika Rossii]. — M .: Finance and Statistics, 2011. — 584 p.

- Economic and social geography of Russia: the textbook [Ekonomicheskaya i sotsial’naya geografiya Rossii]/ Ed. A.T. Khrushchev. M .: KRON-PRESS, 2011. — 456 p.

- Pavlova N.TS. Uneven regional development of the problem of management [Neravnomernost’ regional’nogo razvitiya problemy upravleniya]// New technologies Collection of scientific papers of MSTU. Publishing house of Maikop State Technological University — Maikop, 2007. Vol. 3. P. 155-158.

- Eskerkhanov L.U., Shamilev S.R. Unevenness of social and economic development of regions of the Russian Federation [Eskerkhanov L.U., Shamilev S.R. Neravnomernost’ sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regionov RF] // Modern problems of science and education. — 2014. — № 5.

- Dautova T. A. Sat scientific papers on the results of the II International NPK (April 7, 2015) «Actual issues of economics and modern management [Vozrastaniye neravnomernosti sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii kak ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti i mekhanizmy yeye preodoleniya]» Samara, 2015. P.231

- Buval’tseva V.I., Sokolovskiy M.V. Uneven regional development: features of manifestation and ways to overcome [Neravnomernost’ regional’nogo razvitiya: osobennosti proyavleniya i napravleniya preodoleniya] // Economy. — 2008. — № 3. — p. 44.

- Svetun’kov S.G., Zagranovskaya A.V., Svetun’kov I.S. Complex analysis and modeling of the uneven social and economic development of the regions of Russia [Kompleksnoznachnyy analiz i modelirovaniye neravnomernosti sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii]. — SPb .: 2012. –129 p.

- Rosstat conducted a comprehensive study of the living conditions of Russians, within which the main problems of the cities where the respondents live were identified [Rosstat provel kompleksnoye issledovaniye usloviy zhizni rossiyan, v ramkakh kotorogo byli vyyavleny osnovnyye problemy gorodov, gde prozhivayut oproshennyye]. https://www.vestifinance.ru/articles/117328

- Tebekin A.V., Tebekina A.A. On the dynamics of economic development of the subjects of the federation. In the collection [O dinamike ekonomicheskogo razvitiya sub»yektov federatsii]: Trends and prospects for the development of socio-technical environment Materials of the IV International Scientific Practical Conference. Responsible editor I.L. Surat. 2018. pp. 379-385.

- Gross regional product [Valovyy regional’nyy produkt]. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#

- Rosstat several times underestimated data on the emigration of Russians [Rosstat v neskol’ko raz zanizil dannyye ob emigratsii rossiyan]. http://www.forumdaily.com/rosstat-v-neskolko-raz-zanizil-dannye-ob-emigracii-rossiyan/

- Russia leaves many times more people than statistics take into account. The Kudrin Committee presented a report on the level of emigration [Iz Rossii uyezzhayet v razy bol’she lyudey, chem uchityvayet statistika. Komitet Kudrina predstavil doklad ob urovne emigratsii]. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/06/659896-iz-rossii-uezzhaet

- Muscovites, more than other Russians, want to leave Russia [Moskvichi bol’she ostal’nykh rossiyan khotyat uyekhat’ iz Rossii]. https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/09/14/608597-moskvichi-hotyat-uehat

- Budget revenues of the city of Moscow [Dokhody byudzheta goroda Moskvy]. http://budget.mos.ru/project_income

- Structure of budget revenues of the city of Moscow in 2014-2019, mln rubles [Struktura dokhodov byudzheta goroda Moskvy v 2014-2019 gg., mln rub.]*. http://budget.mos.ru/income_structure

- Indicators of the budget of the city of Moscow for 2019 [Pokazateli byudzheta goroda Moskvy na 2019 god]. http://budget.mos.ru/project_main

- Per capita in the capital accounts for an average of 2.3 times more money than in the regions of Russia [Na dushu naseleniya v stolitse prikhoditsya v srednem v 2,3 raza bol’she deneg, chem v regionakh Rossii]. https://newizv.ru/article/general/28-02-2019/v-moskvu-v-moskvu-opublikovany-dannye-o-tom-kak-strana-kormit-stolitsu

Упоминание статьи в отзывах

Отзыв Стукача В.Ф.

Ответы на большие вызовы: база для планирования научных публикаций Аннотация В обзоре анализируются публикации журнала «Региональная экономика и управление: электронный научный журнал». ISSN 1999-2645. — №2 (58)2019. Параметры для анализа: тематика, це …

Читать весь отзыв