Проблемы развития инфраструктурных отраслей экономики России

Problems of development of infrastructure branches of the Russian economy

Авторы

Аннотация

Целью работы является исследование понятия, современного состояния и проблем инфраструктурных отраслей экономики России. Обоснована ключевая роль данных отраслей в условиях мировой глобализации. Проведен анализ позиционирования Российской Федерации в авторитетных международных рейтингах, позволяющих оценить состояние национальной экономики и уровень развития инфраструктуры. На основании анализа сделаны выводы о неудовлетворительном состоянии инфраструктурных отраслей и сформулированы рекомендации по преодолению научно-технического отставания и переходу национальной экономики на инновационный путь развития.

Ключевые слова

инфраструктурные отрасли экономики, глобализация, инновации, научно-техническое развитие, модернизация национальной экономики, международные рейтинги, государственное управление

Рекомендуемая ссылка

Проблемы развития инфраструктурных отраслей экономики России// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №4 (52). Номер статьи: 5224. Дата публикации: 29.12.2017. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5224/

Authors

Abstract

The aim of the work is to study the concept, the current state and problems of the infrastructure sectors of the Russian economy. The key role of these branches in the conditions of global globalization is substantiated. The analysis of the positioning of the Russian Federation in authoritative international ratings allowing to assess the state of the national economy and the level of infrastructure development is carried out. Based on the analysis, conclusions were drawn about the unsatisfactory state of the infrastructure industries and formulated recommendations for overcoming the scientific and technological gap and the transition of the national economy to an innovative development path.

Keywords

infrastructure sectors of the economy, globalization, innovation, scientific and technological development, modernization of the national economy, international ratings, public administration.

Suggested Citation

Problems of development of infrastructure branches of the Russian economy// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №4 (52). Art. #5224. Date issued: 29.12.2017. Available at: https://eee-region.ru/article/5224/

Введение

Функционирование экономики и обеспечение жизнедеятельности народонаселения сопровождается совокупностью различных форм движения в виде миграционного перемещения людей, потоков материалов, сырья, готовой продукции, потоков материальных и нематериальных услуг. Все это обеспечивает инфраструктура.

Инфраструктура играет ключевую роль в формировании единого экономического пространства со свободным перемещением товаров, трудовых, материальных и финансовых ресурсов на основе правопорядка, установленного и поддерживаемого государством [1]. Она является «связующим звеном» в национальной экономике и является обслуживающей подсистемой материального производства. К инфраструктуре относятся отрасли и виды деятельности, способствующие обеспечению поставок, ускорению оборота материальных средств и мобильности трудовых ресурсов между удаленными и экономически не связанными друг с другом звеньями производства.

Из обзора и анализа различных источников [2−5] видно, что определений инфраструктуры много, но сущность одна: инфраструктура создает условия жизнедеятельности людей. Общим у всех экономистов-исследователей является то, что инфраструктура создает условия производства, осуществляет взаимосвязанный товарооборот и обеспечивает жизнедеятельность. В самом общем виде под инфраструктурой понимается комплекс обслуживающих взаимосвязанных структур, обеспечивающих решение задачи (проблемы).

Инфраструктурные отрасли в условиях глобализации мировой экономики

В последние десятилетия ускорились процессы глобализации мировой экономики, суть которых в превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров и услуг и слиянии национальных экономик в единую общемировую систему. Данные процессы основаны на принципах свободной конкуренции, международной специализации и ориентированной на мировой рынок, торговли. Они сопровождаются увеличением потоков наукоемких технологий, товаров и услуг между странами и возрастающей, в связи с этим, экономической взаимозависимостью национальных экономик.

Процессы глобализации носят, пока еще, трансформационный общепланетарный характер, но они уже привели к ускоренному развитию «планетарной» инфраструктуры: международной транспортной системы, включающей все виды транспорта; глобальной логистической инфраструктуры; мировой сети информационных коммуникаций, в том числе межконтинентальной сети телекоммуникаций, спутниковой связи и интернета. Глобальное инфраструктурное обеспечение очень быстро распространилось на все страны и стало насущной потребностью всего народонаселения. Этим незамедлительно попытались воспользоваться развитые индустриальные страны, такие как США и их союзники, чтобы завоевать лидирующее положение в процессах глобализации и утвердиться в гегемонической идеологии «исключительных государств». И эта «невидимая рука» [6] глобального рынка инновационной экономики устроила процессы развития таким образом, что стали совершенно очевидными давно назревшие проблемы в инфраструктурных отраслях экономики России. Следует отметить, что в основном об этих проблемах давно известно, однако, они так и остаются нерешенными на протяжении многих лет и, более того, порождают новые проблемы.

Россия, начав в 90-х гг. XX века социально-политическое и экономическое переустройство и включившись в мировую экономику, столкнулась с проблемой своего экономического суверенитета. Произошло разрушение функциональных взаимосвязей между инфраструктурными элементами национальной экономики. Темпы промышленного роста приобрели отрицательную динамику, а инфраструктурные отрасли национальной экономики в настоящее время отличаются своей отсталостью и малой инвестиционной привлекательностью.

Глава Счетной палаты Голикова Т.А., выступая 18 ноября 2016 г. на пленарном заседании Госдумы заявила, что материально-техническая база российской экономики – инфраструктура, технологии, оборудование – устарела, износ основных фондов превысил 50 %, а денег на модернизацию в достаточном объеме в бюджете нет. По мнению Голиковой Т.А., чтобы остановить стремительное ветшание промышленной, транспортной и другой инфраструктуры нужны инвестиции в размере 4 триллиона рублей [7]. Однако, при таком уровне износа основных фондов трудно увеличить производительность труда и проблематично встраиваться в глобальную инфраструктуру. Так ли это?

Анализ позиционирования Российской Федерации в международных рейтингах

Одним из инструментов, позволяющим позиционировать страну в иерархии мировой экономики и сравнить ее с развитыми странами, являются международные рейтинги. Чтобы удостовериться в объективности озвученных Главой Счетной палаты выводов, воспользуемся результатами не одного, а нескольких рейтинговых исследований, которые были выполнены разными авторитетными международными организациями. Для примера выберем рейтинги, которые уже сами по себе, или при анализе их совместной взаимосвязанной динамики развития, показывают взаимосвязь индекса с инновационным развитием и состоянием инфраструктурных отраслей в российской экономике. Период исследования ограничиваем рамками 2008−2017 гг., так как, только с 2008 г. Всемирным экономическим форумом начали проводиться глобальные международные исследования по состоянию и качеству автомобильных и железных дорог. Воспользуемся опубликованными данными международных исследований, на основании которых составлены следующие рейтинги:

- Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index, GCI). Он является индексом конкурентоспособности, измеряемым на основе макроэкономических показателей исследуемой страны. Аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ) ежегодно публикуется «Доклад о глобальной конкурентоспособности». Исследование охватывает около 140 стран. В расчете используются опубликованные статистические данные и результаты анкетных опросов компетентных специалистов по 114 ранжированным критериям, среди которых: качество дорог, качество железных дорог, инновационная активность, качество научных исследований, затраты на НИОКР и др.;

- Индекс экономической конкурентоспособности стран (The IMD World Competitiveness Yearbook). Ежегодно публикуется Европейским Институтом Менеджмента (Institute of Management Development, IMD), находящимся в Лозанне. Глобальное исследование по 61 стране. Проводится критериальный (333 критерия) анализ по следующим показателям: состояние национальной экономики; эффективность правительственной деятельности, состояние микроэкономической деловой среды и состояние базовой инфраструктуры;

- Глобальный инновационный индекс (The Global Innovation Index). Рассчитывается и публикуется французской Международной школой бизнеса INSEAD, Корнельским университетом (Cornell University) и Международной организацией по интеллектуальной собственности при ООН (WIPO). Является обобщённым показателем уровня инноваций в исследуемой стране. Эксперты исследуют эффективность инновационной деятельности в 128 странах мира на основании тщательного изучения 82-х экономических индикаторов. Индекс рассчитывается на основании сопоставления затрат на инновации (на научную деятельность, инфраструктуру, развитие рынка и бизнеса, др.) и отдачу от инноваций для государства (в науке, технике, технологиях, патентной деятельности, др.);

- Индекс качества дорог от Всемирного экономического форума. Сравнительный анализ по данному индексу входит в общую оценку инфраструктуры стран (в 2016 г. – 138 стран). Путем анкетного опроса компетентных руководителей, сотрудников фирм транспортных отраслей, других специалистов с аналогичной спецификой деятельности

и компетентных по направлениям исследований – собирается и обобщается информация о качестве транспортной инфраструктуры; - Индекс качества железных дорог от Всемирного экономического форума. Аналогично индексу качества дорог, составляется методом анкетирования.

Наиболее значимым для оценки уровня развития инфраструктурных отраслей является рейтинг конкурентоспособности России. Для более высокой достоверности оценки этого показателя воспользуемся результатами исследований двух разных международных организаций (GCI, IMD) с разной методикой исследований и оценки. Каждый из двух анализируемых индексов представляет своеобразную модель, включающую набор специфических факторов, которые определяют уровень конкурентоспособности страны в этих мировых рейтингах. При этом, в обеих методиках расчета использовались как инновационные, так и инфраструктурные критерии оценки. Но если расчетное значение индекса глобальной конкурентоспособности (GCI) опирается в основном на данные опросов, то значение индекса экономической конкурентоспособности стран (IMD) в основном опирается на статистические данные, которые характеризуют различные состояния государственного управления и экономики страны.

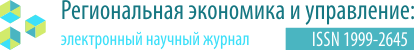

На рис. 1 представлены результаты статистического анализа рейтинговых мест России и динамика изменения каждого из пяти индексов за 2008−2016 гг.

Рис. 1. Позиция России в международных рейтингах за период 2008-2016 гг. [8,9]

Сводный анализ полученных данных показывает, что оба рейтинга конкурентоспособности (GCI и IMD) имеют похожую динамику изменения по времени. Кроме того, на рис.1 видно, что рейтинговые графики Глобального индекса инноваций (GII) и индексов качества дорог практически повторяют динамику изменения рейтинговых графиков конкурентоспособности, что свидетельствует о прямой зависимости национальной экономики России от состояния инфраструктурных отраслей и уровня инновационной деятельности.

В соответствии с индексом GCI (глобальной конкурентоспособности)

В рейтинге за 2016−2017 гг. места наиболее инновационно-развитых стран распределились следующим образом: США –3; Япония – 8; Финляндия – 10; Франция – 21; Россия – 43.

Следует отметить, что и ранее в «Докладах о глобальной конкурентоспособности» за предыдущие годы неоднократно отмечалась плохая инфраструктура и недостаточная способность России к инновациям. В группе субиндекса оценок «Факторы инноваций» Россия остается в аутсайдерах и за 2016 г. [10]. Ввиду этого Россия не может реализовать свои ключевые преимущества: образованную рабочую силу; природные ресурсы, а также выгодное географическое положение [11].

В соответствии с индексом IMD (экономической конкурентоспособности стран)

Россия за последние два года показывает отрицательную динамику данного индекса. Стране мешают малая степень диверсификации экономики, низкая эффективность государственных институтов и низкий инновационный потенциал. В 2016 г. худшие показатели Россия показала по фактору «Эффективность бизнеса». В связи с этим, российскому бизнесу рекомендовано не только изучать, но и применять свои инновационные методы управления, опираясь на передовой опыт управления бизнесом в Японии, США, Китае, отдельных странах Европы [12].

В соответствии с индексом GII (глобальный инновационный индекс)

Экспертами отмечено, что развитие инноваций в России сдерживают плохие инновационные связи. В этом рейтинге Россия заняла 112-е место из 128-ми стран. Для России характерна крайне малая вовлеченность ученых в исследования передового уровня. Для 90% российских предприятий участие в инновационной деятельности даже на национальном уровне не является самой популярной бизнес-стратегией [13].

Дополнительно для оценки инновационной деятельности в России приведем данные исследований американского информационного агентства Bloomberg. По версии агентства, в «Инновационном рейтинге 2017 г.» Россия потеряла 14 позиций и опустилась с 12-го на 26-е место в рейтинге 50 стран с инновационной экономикой. Это сильнейшее падение среди исследуемых стран.

Среди основных причин провала в рейтинге Bloomberg аналитики отмечают: низкую государственную поддержку инновационной деятельности; значительное снижение спроса на высокотехнологичную продукцию и низкую востребованность инноваций в российской экономике из-за девальвации рубля за 2014−2015 гг. Сказалось негативное влияние санкций и низких цен на сырьевые энергоносители за последние годы, что привело к снижению финансирования на НИОКР. Если в 2013 г. на НИОКР в Российской Федерации расходовалось около 5 % ВВП, то в 2016 г. этот показатель упал до 1,14 % ВВП [14].

В соответствии с индексом «Качество автомобильных дорог»

Россия по качеству автомобильных дорог из года в год оказывается на последних местах в рейтингах ВЭФа, а конкретнее, в числе пятнадцати стран с наихудшими дорогами в мире.

Эти выводы ВЭФа подтверждает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, отметивший, что, как это ни прискорбно, оценка международных экспертов Всемирного экономического форума вполне объективна [15].

Подтверждаются выводы Всемирного экономического форума и исследованиями ученых и экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, которые пришли к выводу, что сеть отечественных автомагистралей отстает в своем развитии от мирового уровня на 40-50 лет:

- больше половины протяженности автодорожной сети не отвечает требованиям существующих норм и правил, а в режиме значительных перегрузок находятся 4 тыс. км федеральных дорог;

- требуют ремонта около 70 % федеральных дорог – в два раза больше того, что значится в планах Росавтодора. Более 50 % этих дорог нуждаются в усилении дорожной одежды и в улучшении ровности покрытия, а на 40 % необходимо выполнить работы по обеспечению необходимого коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорогой;

- неудовлетворительно не только качество, но и количество дорог в стране: по экспертной оценке ученых, для обеспечения нормального функционирования экономики страны необходимо минимум 1,5 млн км автомобильных дорог, при этом сейчас имеется только 544 тыс. км.;

- более 40 тыс. населенных пунктов с общим населением около 15 млн человек не имеют связи с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. В отдельных регионах, включая Республику Саха (Якутия), Магаданскую область, Чукотский автономный округ и др., не создана опорная сеть автомобильных дорог [16].

В соответствии с индексом «Качество железнодорожной инфраструктуры»

Россия заняла 25-е место в 2016 г., что значительно выше, чем по другим видам транспорта, и с 2008 г., в целом отмечается положительная динамика. Однако, с учетом того, что Россия имеет исключительно выгодное географическое положение для реализации глобальных трансконтинетальных маршрутов, а внутри страны в сегменте перевозок на дальние расстояния железнодорожный транспорт России занимает доминирующее положение, с учетом огромных территорий нашей страны и разбросанности промышленных зон, 25-е место в мире является неудовлетворительным.

При обсуждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. Президент страны негативно оценил текущую ситуацию: «Нынешнее состояние транспортной системы явно отстает от растущих потребностей экономики России, сдерживает переход на инновационный путь развития. Более того – лишает значительные территории нашей страны возможностей для развития» [17]. Транспортный комплекс превратился в «узкое место» и тормозит рост экономики: неразвитость систем транспортной логистики; значительное отставание в развитии дорожной сети от интенсивных темпов автомобилизации народонаселения страны; ограниченная пропускная и провозная способность железнодорожных магистралей и др.

Из анализа рейтингового позиционирования видно, что наша страна сильно отстала от развитых стран, а развитие инфраструктуры не соответствует задачам инновационного развития национальной экономики России. Требуется обновление и модернизация ветхих устаревших объектов инфраструктуры с большими сроками эксплуатации.

Анализ рейтингов показывает, что в России недостаточно осуществляется государственное управление в области формирования научной стратегии и инновационной политики, а также разработки и внедрения промышленных научно-технических исследований. Государство лишь пассивно участвует в автономном реформировании инфраструктурных отраслей, осуществляемом под влиянием узко монопольных собственнических интересов не взаимоувязанных едиными согласованными стратегическими планами реформаторских действий. Инфраструктурные отрасли не заинтересованы в инновациях и их деятельность нацелена на получение прибыли. «Сложилась парадоксальная ситуация: пытаться получить качественную продукцию для мирового рынка, используя отсталую отечественную производственную инфраструктуру – занятие безнадежное, а подтянуть эту инфраструктуру до уровня мировой, не хватает средств. Осталось только «гнать» на экспорт сырье и за счет этого удерживать на достаточном уровне инфраструктуру ВПК. Но такой чудовищный перекос не может существовать бесконечно…» [18].

От государства требуется принятие ряда важнейших решений, стратегия выработки которых определена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». В документе отмечается, что трансформация науки и технологий должна стать ключевым фактором развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на большие вызовы. В Стратегии отмечены неразрешенные проблемы, препятствующие научно-технологическому развитию страны и снижающие ее конкурентоспособность [19]:

- Россия «увязла» в масштабных совместных международных проектах («Мегасайенс» – уникальные по своей мощности установки: ускорители, токамаки, телескопы) научно-исследовательского профиля на уровне мегаэкономики, которые были больше актуальны в конце прошлого века прошлого века;

- имеет место проблема невосприимчивости инноваций в экономике и в обществе, отсутствует взаимодействие и передача научных знаний и технологий между военно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики, что тормозит инновационные процессы по развитию и использованию технологий двойного назначения;

- российские научно-исследовательские организации имеют очень низкую эффективность своей деятельности и не котируются в рейтинговом позиционировании среди развитых стран;

- недостаточное взаимодействие между сферами исследований и разработок с одной стороны и практическим внедрением полученных ими результатов в реальном секторе экономики с другой стороны, что приводит к утечке из страны научных кадров;

- несогласованность в определении приоритетов развития, методов и направлений государственной поддержки научно-технологического развития страны.

Заключение

Исследования позиционирования России в различных международных рейтингах с итоговой оценкой качества инфраструктуры, приведенные выводы и комментарии экспертов свидетельствуют о том, что на сегодняшний момент ключевая российская инфраструктура по критериям научно-технического и инновационного развития не соответствует требованиям и задачам модернизации национальной экономики. Необходимы радикальные изменения в подходах к развитию, как инфраструктурных отраслей, так и в целом экономики страны. Современная российская практика может быть усовершенствована с учетом лучшего мирового опыта и более точного учета факторов, определяющих особенности научно-технического и инновационного развития инфраструктуры в национальной экономике.

В России продолжает формироваться конкурентоспособная рыночная экономика, и на этом этапе не обойтись без эффективного государственного регулирования. России необходимо проводить активную и действенную инновационную политику по интернационализации отечественной инфраструктуры и интеграции ее в мировую экономику. Сырьевые ресурсы страны не бесконечны, и потенциал роста экономики, основывающейся в настоящее время исключительно на внутренних факторах, имеет свой предел. Необходим переход национальной экономики и, особенно, ее инфраструктурных отраслей на инновационный путь развития. С учетом обострившихся внешних экономических условий и множества внутренних факторов, определяющих особенности развитие инфраструктурных отраслей в России, очевидно, что эти отрасли «особенные» и требуется «особый подход» к их инновационному развитию.

Литература

- Журавлева Н.А. Развитие концепции инфраструктуры в экономической науке // Проблемы современной экономики. – 2009. −№ 4 (32). – С.

- Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. −М.: ИНФРА-М, 2011. – с.

- Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика, Т. 1. – М.: Республика, 1992. – 388 с.

- Кузнецова А. И. Инвестирование развития инфраструктуры: теория и методология. Автореф. дис… док. экон. наук. − М., 2007 – 47 с.

- Кузнецова А. И. Инфраструктура. Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. Изд. 3-е. – М.: КомКнига, 2013. – 456 с. (С. 56−63).

- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Под научной редакцией П. Н. Клюкина. – М., Эксмо, 2016. – 1056 с.

- Голикова Т. А. О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Выступление Председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой на пленарном заседании Государственной Думы в рамках рассмотрения в первом чтении проекта федерального закона № 15455-7. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. [Электронный ресурс]: ach.gov.ru, 18.11.2016 г.

- Бобылев Г.В., Валиева О.В., Кравченко Н.А., Фёдоров А.А., Халимова С. Р. Россия в зеркале международных рейтингов: информационно-справочное издание / отв. ред. В.И. Суслов; ИЭОПП СО РАН. − Новосибирск: Автограф, 2015. − 114 с.

- Официальный сайт Всемирного экономического форума (ВЭФ). [Электронный ресурс]: https://www.weforum.org/. Доступ 17.01.2017.

- Едовина Т. Подъем без рывка: Газета «Коммерсантъ», №179 от 28.09.2016 – 1 с.

- Доклад «Конкурентоспособность России 2011». Подготовлен Всемирным экономическим форумом совместно с ОАО «Сбербанк России» и компанией Стратеджи Партнерс Групп. The Global competitiveness report 2015-16. The World Economic Forum. [Электронный ресурс]: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index. Доступ 17.01.2017.

- The World Competitiveness Yearbook 2015. IMD business school, Switzerland. [Электронный ресурс]: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/World-competitiveness-yearbook-ranking. Доступ 17.01.2017.

- Алексеев В. Россия стала «главным неудачником года» в рейтинге инновационных экономик [Электронный ресурс]: https://www.dp.ru/a/2017/01/17/Rossija_stala_glavnim_neu/. Доступ 09.11.2017.

- Гавриленков А. В. Российская Федерация резко сдала позиции в рейтинге инновационных стран. [Электронный ресурс]: http://i-r-p.ru/rossiyskaya-federaciya-rezko-sdala-pozicii-v-reytinge-188534.html. Доступ 17.01.2017.

- Буранов И. В России дороги как в Нигерии и Сьерра Леоне. [Электронный ресурс]: https://www.kommersant.ru/doc/2876005. Доступ 09.11.2017.

- Ивушкина А. 40 % ДТП происходит из-за плохих дорог. Газета «Известия». [Электронный ресурс]: http://izvestia.ru/news/601872 19.01.2016. Доступ 09.11.2017.

- Совещание правительства Российской Федерации, 22.10.2008 г., Архив сайта Председателя Правительства Российской Федерации. Режим доступа: http://premier.gov.ru/events/ 17.01.2017

- Кузнецова А. И. Инфраструктура как научный компонент экономического и социального развития городов России // Вестник университета имени С.Ю. Витте. Сер.1, Экономика и управление. – 2014. − № 1. – С. 11−19 с.

- О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. [Электронный ресурс]: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449. Доступ 09.11.2017.

References:

- Zhuravleva N.A. Development of the concept of infrastructure in economic science [Razvitie koncepcii infrastruktury v jekonomicheskoj nauke] // Problems of modern economics, №4 (32), 2009

- Rajzberg B. A., Lozovskij L. Sh., Starodubceva E. B. Modern economic dictionary [Sovremennyj jekonomicheskij slovar’]. — 6 th ed., rewrited and upgraded, Moscow, INFRA-M, 2011

- Makkonnell K. R., Brju S. L. Economics [Jekonomiks: principy, problemy i politika]. T.1. Moscow, 1992, 388 p.

- Kuznecova A. I. Investing in infrastructure development: theory and methodology [Investirovanie razvitija infrastruktury: teorija i metodologija]. Author’s abstract from dissertation of D.Sc. Economics., Moscow, 2007, 14 p.

- Kuznecova A. I. Infrastructure: Issues of theory, methodologies and applied aspects of modern infrastructure development. Geo-economical approach [Infrastruktura. Voprosy teorii, metodologii i prikladnye aspekty sovremennogo infrastrukturnogo obustrojstva. Geojekonomicheskij podhod]. Ed. 3rd, Moscow KomKniga, 2013, 56-63 p.

- Smit A. Research on the nature and causes of the wealth of peoples [Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov]. Under the scientific version of Klyukin P.N., LLC “Publishing house “Eksmo «, 2016

- Golikova T. A. On the federal budget for 2017 and for the planning period of 2018 and 2019 years [O federal’nom bjudzhete na 2017 god i na planovyj period 2018 i 2019 godov]. Speech of the Chairman of the Accounting Chamber Tatyana Golikova at the plenary session of the State Duma within the framework of the first reading of the draft of federal law No. 15455-7. The official site of Auditing Chamber of the Russian Federation. Access mode: ach.gov.ru> Structure> Biography> Statements 11/18/2016.

- Bobylev G. V., Valieva O. V., Kravchenko N. A., Fjodorov A. A., Halimova S. R. Russia in the mirror of international ratings. Information-reference edition [Rossija v zerkale mezhdunarodnyh rejtingov: informacionno-spravochnoe izdanie]// responsible editor Suslov V.I, IEIE SB RAS, NovoSibirsk, Autograph, 2015, 115 p.

- Official website of the World Economic Forum (WEF) [Oficial’nyj sajt Vsemirnogo jekonomicheskogo foruma]. Access mode: https://www.weforum.org/ 01.2017

- Edovina T. Increase without a jerk [Pod#em bez ryvka]// the newspaper «Kommersant», №179 from 28.09.2016, 1 p.

- Report «Competitiveness of Russia 2011 [Konkurentosposobnost’ Rossii 2011]». Prepared by the World Economic Forum in cooperation with OJSC “Sberbank of Russia” and company “Strategy Partners Group”. The Global competitiveness report 2015-16. The World Economic Forum

- The World Competitiveness Yearbook 2015. IMD business school, Switzerland

- Alekseev V. Russia became the «main loser of the year» in the rating of innovative economies [Rossija stala «glavnym neudachnikom goda» v rejtinge innovacionnyh jekonomik]. Access mode: https://www.dp.ru/a/2017/01/17/Rossija_stala_ glavnim_neu 17.01. 2017

- Gavrilenkov A. V. the Russian Federation has sharply surrendered its position in the rating of innovative countries [Rossijskaja Federacija rezko sdala pozicii v rejtinge innovacionnyh stran]. Access mode: http://i-r-p.ru/rossiyskaya-federaciya-rezko-sdala-pozicii-v-reytinge-188534.html 01. 2017

- Buranov I. In Russia roads are like in Nigeria and Sierra Leone [V Rossii dorogi kak v Nigerii i S’erra Leone]. Access mode: https://www.kommersant.ru/doc/28760 27.01.2016

- Ivushkina A. 40% of road accidents are happened due to bad quality of roads [40 % DTP proishodit iz-za plohih dorog]. The newspaper Izvestia. Access mode: http://izvestia.ru/news/601872 01.2016

- Meeting of the Government of the Russian Federation, 22.10.2008, archives of the website of the Government of the Russian Federation. Access mode: http://premier.gov.ru/eng/events/ 17.01.2017

- Kuznecova A. I. Infrastructure as a scientific component of the economic and social development of Russian cities [Infrastruktura kak nauchnyj komponent jekonomicheskogo i social’nogo razvitija gorodov Rossii]// newsletter of the University named after S.Ju. Vitte. Ser.1, Economics and Management, 2014, №1, 11-19 p.

- On the Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian Federation [O Strategii nauchno-tehnologicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii]. Decree of the President of the Russian Federation of 1 December 2016 No. 642.