Дорожная карта нейтрализации угроз энергетической безопасности региона

Energy Security Threat Neutralization Roadmap in the region

Авторы

Аннотация

В статье описана краткая структура методики диагностики энергетической безопасности регионов РФ, на основании анализа расчетных данных приведены основные угрозы топливно-энергетическому комплексу. Предложена дорожная карта нейтрализации данных угроз в добывающих отраслях, системах электроэнергетики и теплоснабжения. Сформированы подходы и мероприятия для преодоления сложившихся негативных тенденций в отрасли. Разработана структура механизма реализации дорожной карты нейтрализации угроз энергетической безопасности регионов, определен функционал ее элементов.

Ключевые слова

регионы Урала, энергетическая безопасность, индикативный подход, диагностика, социально-экономическое развитие, угрозы развитию.

Финансирование

Статья выполнена в соответствии с планом НИР ФГБУН Института экономики УрО РАН

Рекомендуемая ссылка

Дорожная карта нейтрализации угроз энергетической безопасности региона// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №4 (64). Номер статьи: 6429. Дата публикации: 30.12.2020. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/6429/

Authors

Abstract

The article describes a brief structure of the methodology for diagnosing the security of the regions of the Russian Federation, based on the analysis of calculated data, the main threats to the fuel and energy complex are presented. A roadmap for neutralizing these threats in the sectors of electricity and heat supply is proposed. Approaches and measures have been formed to overcome the existing negative trends in the industry. A mechanism for implementing a roadmap for neutralizing threats to the energy security of regions has been developed, the functionality of its elements has been determined.

Keywords

regions of the Urals, energy security, indicative approach, diagnostics, socio-economic development, threats to development.

Project finance

The article was prepared in accordance with the research plan of the FGBUN Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Suggested Citation

Energy Security Threat Neutralization Roadmap in the region// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №4 (64). Art. #6429. Date issued: 30.12.2020. Available at: https://eee-region.ru/article/6429/

Введение

Своевременное и сбалансированное развитие территорий РФ во многом зависит от обеспечения потребителей топливом и энергией в нужных объемах и должного качества. Таким образом, энергетическая безопасность является основополагающим элементом экономической безопасности. Приоритеты социально-экономического развития регионов РФ во многом сформированы из проектов, создающих реальный сектор экономики. Создание новых и модернизация существующих предприятий порождает дополнительный спрос на топливно-энергетические ресурсы как в развиваемых отраслях, так и в сопутствующих: например, в строительстве, производстве машин и оборудования, металлургии. К подобному мультипликативному эффекту спроса на ТЭР энергетика должна быть готова.

Не вызывает сомнений, что актуальное развитие топливно-энергетического комплекса должно проводится с приоритетным использованием современных технологий, обеспечивающих обновление технологических основ энергетической системы, повышение уровня ее конкурентоспособности, внедрение последних достижений научно-технологического развития. Подобное развитие должно способствовать повышению уровней технологического уклада отраслей ТЭК. Проведенные автором исследования энергетической безопасности показали, что состояние систем топливно-энергетического комплекса регионов РФ на протяжении длительного времени отличается от нормального [1-4].

Описание методов исследования

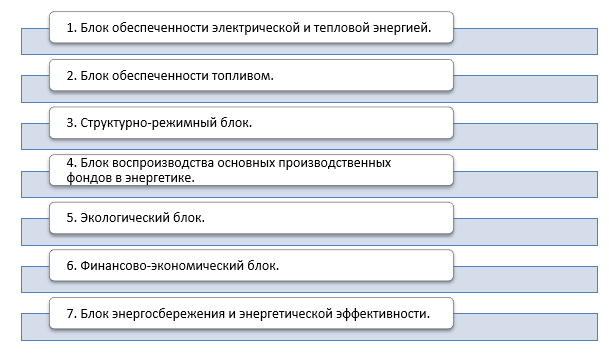

На основе разработанной авторским коллективом ИЭ УрО РАН комплексной методики диагностики энергетической безопасности [3-4], была проведена диагностика состояния топливно-энергетического комплекса регионов Урала по семи основным блокам:

Рисунок 1. Направления диагностики состояния топливно-энергетического комплекса регионов Урала

Два первых блока оценивают состояние топливно-энергетического баланса региона, третий блок диагностирует условия работы электроэнергетики с позиций специфических технологических ограничений и прохождение энергосистемой годовых максимумов потребления. Четвертый блок предъявляет требования к поддержанию технического состояния оборудования ТЭК на приемлемом уровне, его своевременное обслуживание, ремонт и модернизацию. Экологический блок, как следует из названия, оценивает антропогенное влияние ТЭК на окружающую среду. Финансово-экономический блок нацелен на диагностику экономической эффективности работы отраслей ТЭК, а блок энергосбережения и энергоэффективности – на оценку

Результаты исследования

Диагностика состояния территорий Урала показала [5], что одной из главных проблем в ТЭК нами отмечается низкая энергоэффективность работы предприятий энергетики. Расход топлива тепловыми электростанциями для генерации электроэнергии в среднем по стране составляет около 300 г у. т./кВт∙ч, однако на территориях Урала данные затраты существенно выше. Электростанции Свердловской и Челябинской областей работают со средним расходом топлива в диапазоне 330-340 г у. т./кВт∙ч, что обусловлено структурой топливного баланса, в котором большую часть занимают низкокачественные каменные угли. Северные энергосистемы ЯНАО с большой долей децентрализованного электроснабжения и локальных электростанций, на выработку единицы энергии тратят 380-400 г у. т./кВт∙ч.

В сфере выработки теплоэнергии отмечаются аналогичные тенденции и регионы Урала также диагностируются повышенными удельными расходами топлива по сравнению со среднероссийским уровнем – пережоги топлива составляют в среднем 10-15%.

Все это есть результат значительного и долговременного недофинансирования предприятий энергетики УрФО. С начала 90-х годов и до середины 2000-х обновление основных фондов практически не производилось и оборудование накопило большой физический и моральный износ. Кризисная ситуация отмечается в нефтегазовом комплексе юга Тюменской области и ХМАО, где расположены давно разрабатываемые месторождения с падающей, в настоящее время, добычей. Обновление основных фондов там практически не ведется и износ достигает 60%.

В электроэнергетической системе ситуация значительно лучше. При реформировании РАО ЕЭС и создании конкурентного рынка энергии и мощности, передача электростанций сопровождалась договорами, которые обязывали новых собственников строить новые и реконструировать старые электрические мощности. Естественно, что при этом изменялись схемы выдачи мощности, следовательно, была частично реконструирована и сетевая часть системы. Этот процесс шел довольно трудно, сопровождался и пересмотром перечня строительства новых объектов, изменением мощностей, переносом сроков сдачи и т.д. Но так или иначе, этот этап реформирования РАО ЕЭС прошел успешно и к настоящему времени уровень износа ОПФ электроэнергетики не превышает 40-45%. Однако, следует понимать, что указанный уровень износа в некоторой степени носит лукавый характер, т.к. получен в виде среднего значения по отрасли. Следует понимать, что в энергетической системе работает оборудование различных поколений со сроком эксплуатации от 2-5 лет, так и 35-40 лет. Подобное сочетание негативно влияет на надёжность и энергоэффективность работы энергосистемы в целом.

Результаты исследований показали, что инвестиционная деятельность по отраслям ТЭК имеет очень непостоянные объемы. В частности, финансовые вложения в объекты электроэнергетики имеют динамику изменения до четырех раз. Так, после пика в цикле создания и реконструкции объектов по Договорам предоставления мощности с 2010 по 2014 гг., объемы инвестиций сократились в 3,5 раза по Свердловской области и в 3 раза по Тюменской.

В нефте-газовом комплексе ситуация иная – девальвация национальной валюты в 2014 г. поспособствовала разработке новых месторождений на севере ЯНАО, что сопровождается ростом финансовых вложений в отрасль. В последнюю пятилетку отмечена инвестиционная активность в топливной отрасли Тюменской области, где объемы вложений в строительство утроились. Так, объемы инвестиций в добычу нефте-газового сырья достигли 1 млрд. руб. Помимо этого, активно модернизируются и строятся новые трубопроводы, мощности по нефтепереработке и иная инфраструктура.

Неблагоприятная ситуация электроэнергетики с инвестициями является следствием ее низкой экономической эффективности. Произведенные расчеты показали, что в Курганской, Свердловской областях и ЯНАО, индикатор отношения сальдированной прибыли предприятий электроэнергетики к их годовому объему производства продукции в последние годы находится в диапазоне 3-10% в Курганской, Свердловской областях и ЯНАО.

Ряд территорий Урала (Курганская, Свердловская и Челябинская области) имеют слабую обеспеченность топливными ресурсами и полностью зависят от внешних поставок. Для примера, доля местных топливных ресурсов в структуре топливно-энергетического баланса Свердловской области составляет около 1%. В связи с этим в регионах отмечаются попытки вовлечения местных топливных ресурсов (отходы деревообработки, торф, ТКО) в энергетику региона.

Значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду от тепловых электростанций отмечается в Челябинской и Свердловской областях: на выработку 1 МВт∙ч электроэнергии выбрасывается в атмосферу до 3,2 кг загрязняющих веществ. Такая ситуация объясняется как большой долей угля в топливном балансе регионов (до 65%), использованием дешёвого высокозольного угля, устаревшими технологиями сжигания угольного топлива.

Анализ полученных результатов показал, что в целом предприятия ТЭК значительно подвержены кризисным явлениям в экономике, произошедшим в 2008 и 2014 гг. Тем не менее, к настоящему времени ситуация начала выправляться и снижение уровней энергобезопасности у большинства территорий остановилось. К 2018-2019 гг. отмечается рост потребления топлива и энергии по всем регионам УрФО, так, например, электропотребление в Челябинской и Тюменской областях превысило докризисные уровни. Потребление электроэнергии превысило докризисный уровень 2014 года в Тюменской и Челябинской областях. Свердловская область пока находится ниже на 9% от уровня исторического максимума 2012 г.

По результатам диагностики можно утверждать, что предприятия энергетики в значительной степени ощутили на себе воздействие кризисов 2008 и 2014 гг. Лишь в 2019 г. снижение уровней энергетической безопасности было остановлено, однако, как ожидается, по итогам 2020 года возможно продолжение стагнации отрасли. Не следует забывать, что ТЭК является, по большому счету, инфраструктурной отраслью для всей экономики в целом и, следовательно, на состояние энергетической безопасности влияет как ситуация внутри отрасли, так и состояние основных потребителей топлива и энергии внутри и за пределами страны. Значительное продолжительное снижение цен сырьевой группы товаров на мировых рынках явилось причиной затруднений у экспортно-ориентированных предприятий РФ, формирующих основной спрос на топливно-энергетические ресурсы. Сильная зависимость энергоемких потребителей в РФ от состояния внешних рынков негативно сказывается на результатах работы ТЭК России. Ухудшение международных отношений, санкционные ограничения, нестабильность цен на ТЭР, падение внутреннего и мирового спроса на топливо – все это отрицательно сказывается на устойчивом развитии энергетики. На повестку дня могут вернуться уже забытые с 90-х годов угрозы в виде снижения объемов отпуска энергии, замораживания тарифов, роста задолженности за отпущенные энергоресурсы. Помимо этого, следует учитывать, что объекты ТЭК характеризуются большими строительными лагами при возведении энергообъектов. Все это делает вложения в ТЭК сильно рискованными и существенно лимитирует развитие отрасли.

В исследованиях отечественных ученых выделяются следующие основные проблемы ТЭК России: повышенная энергоемкость отечественного ВВП из-за использования устаревших технологий добычи, транспортировки и сжигания топлива; повышенная доля газового топлива в энергетическом балансе европейской части страны; дисбаланс между объемами добычи и приростом запасов полезных ископаемых, наиболее остро это наблюдается в нефтяной отрасли. Также исследователи фиксирую недостаточный уровень инвестиций в ТЭК, которые в основном обеспечивают лишь воспроизводство основных фондов на прежнем уровне без качественного изменения. В качестве угрозы называется значительная волатильность стоимости продукции ТЭК на внешних рынках, что создает неопределенности при формировании и наполнении бюджета РФ. [6-11]

Упомянутые выше исследования показали, что угрозы безопасному развитию энергетики в частности оказывают существенное влияние на устойчивое развитие региона в целом. Несовершенство энергетической компоненты обуславливает повышенную стоимость энергии, которая закладывается далее в цепочки производства и потребления товаров и услуг, повышенные выбросы загрязнителей в атмосферу негативно сказываются на экологической обстановке и способствует росту заболеваемости населения. Эксплуатация отдельных устаревших элементов в энергосистеме значительно снижает ее надежность, увеличивает количество отказов, времени ограничения энергоснабжения. С учетом климатических особенностей территорий Урала, последствия крупных аварий систем энергоснабжения могут наносить значительный материальный ущерб. Подобная сложившаяся обстановка требует активного вмешательства всех заинтересованных сторон и необходимости разработать действенные механизмы нормализации ситуации.

Ниже перечислим элементы дорожной карты нейтрализации угроз энергетической безопасности регионов.

Одним из способов видится рационализация недропользования. По оценкам специалистов, структура разведанных запасов постепенно ухудшается, что, в перспективе, снижает конкурентоспособность добывающих отраслей. [12].

Неоспорим тот факт, что до 75% первичной энергии для экономики и социальной сферы добывается в виде горючих полезных ископаемых. Помимо этого, часть добываемых ископаемых потребляется промышленностью в виде сырья для производства нефтехимической и иной продукции. Дополнительно следует учитывать, что до половины добычи определенных горючих полезных ископаемых, экспортируется за пределы страны, что формирует до трети бюджетных доходов государства. Поэтому, улучшение ситуации в сфере недропользования поставлено во главу угла.

Под данным направлением видится повышение качества разведки месторождений топливных природных ископаемых, увеличение объемов геологоразведочных работ, комплексное освоение месторождений, повышение эффективности работ.

Существующие разведанные месторождения угля, нефти и газа расположены очень неравномерно и занимают малую часть территории России. В большинстве своем, они локализованы в труднодоступных и незаселенных районах Сибири и Дальнего Востока. В Европейской части страны можно отметить существенные запасы угля в республике Коми, а также в Ростовской области. В республиках Татарстан и Башкирия имеются давно эксплуатируемые месторождения нефти, которые уже истощаются, в Оренбургской области залегают месторождения природного газа. Все отмеченные залежи природных ископаемых уже давно разведаны и хорошо изучены, поэтому, не следует рассчитывать на какие-либо приросты запасов. В Сибири располагается основное угольное месторождение России – Кузнецкий каменно-угольный бассейн. Также значительные запасу каменного угля имеются в регионах Дальнего Востока. Ожидается, что перспективные поисковые работы откроют новые месторождения каменного угля в северных удаленных частях Сибири и Дальнего Востока. Однако суровые климатические условия и труднодоступность этих территорий обуславливают существенные технические затруднения при добыче и, следовательно, повышенные затраты при промышленной разработке этих запасов. Существующий уровень цен на топливо пока не позволяет строить планы об освоении данных территорий в ближайшие десятилетия.

Более перспективна Сибирь в разведке месторождений природного газа и нефти. Стратегические запасы газа находятся в северной части Тюменской области. С постепенной выработкой месторождений, запущенных в промышленную эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия, происходит перемещение мест добычи все глубже на север, в сторону полуострова Ямал и границам Северного ледовитого океана. Естественно, условия крайнего севера существенно усложняют добычу в техническом плане, а, следовательно, растут затраты на освоение этих запасов. Помимо этого, существенные перспективные запасы располагаются в Сибири. Однако, их разработка осложняется не только суровостью природных условий и труднодоступностью местности, но и неразвитостью систем транспорта добытого топлива, в первую очередь трубопроводного транспорта.

Оставшиеся регионы России обладают малыми и в большинстве своем уже выработанными запасами горючих природных ископаемых. Однако, они расположены вблизи мест потребления и переработки добываемых ресурсов, имеют уже созданную материальную базу для функционирования предприятий, выстроенные логистические схемы и многое другое. Было бы довольно опрометчиво отказываться от подобных производств и терять дефицитные рабочие места в столь неспокойное в экономическом плане время. Поэтому, следует не только активно проводить геологоразведочные работы по поиску новых месторождений, но и при наличии обоснования, производить дополнительное изучение эксплуатируемых запасов, разрабатывать новые способы использования низкокачественных топлив (обогащение угля, получение синтез газа и т.д.).

Еще одним из элементов дорожной карты нейтрализации угроз энергетической безопасности регионов и повышения уровней энергетической безопасности регионов видится разработка топливных балансов регионов, учитывающих перспективные потребности местной экономики в ТЭР, транспортные возможности по приему и передаче ТЭР, экономическую эффективность работы систем энергетики, требования по охране окружающей среды и, соответственно, применяемые технологии получения энергии. Здесь также следует учитывать возможность диверсификации топливного баланса за счет использования местных источников топлива и энергии, что повысит надежность и устойчивость энергетической системы.

Отдельным механизмом важным механизмом повышения энергобезопасности видится активизация инвестиционного процесса. В настоящее время отечественное энергомашиностроение пребывает в упадке [13]. Кризисные явления в отрасли возникли в 90-е годы при распаде СССР. Происходило обвальное разрушение логистических связей между поставщиками комплектующих, отдельных узлов и т.д. Было потеряно четкое государственное управление отраслью из-за приватизации предприятий. Дополнительным отрицательным фактором было то, что ряд производств остался за пределами России в бывших союзных республиках. Общий спад экономики высвободил существующие добывающие и генерирующие мощности, что сделало бессмысленным строительство и реконструкцию объектов ТЭК. Следовательно, объем заказов на энергетическое оборудование существенно сократился. В перестроечной России страна открыла свой внутренний рынок для импортных товаров, которые вытеснили остатки отечественной продукции. К сожалению, в тот момент отсутствовали механизмы защиты отечественного производителя.

Предлагается разработать механизмы для привлечения ведущих иностранных производителей к полноценному производству с передачей технологий производства продукции энергетического машиностроения на территории субъектов РФ. Это позволит сократить, а впоследствии и ликвидировать технологическое отставание энергетического машиностроения РФ от ведущих мировых производителей.

Повышение безотказности работы энергооборудования возможно при внедрении практики заключения долгосрочных договоров на поставку продукции между энергокомпаниями и предприятиями, производящими оборудование. Данные договора должны давать возможность изготовителям энергооборудования участвовать в монтаже, наладке оборудования, осуществлять плановые и капитальные ремонты.

Для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования электроэнергетики необходимо обеспечить масштабную реконструкцию и развитие генерирующих мощностей в электроэнергетике. Для осуществления этого предлагается:

- организовать мониторинг за выполнением энергокомпаниями договоров по предоставлению мощности при строительстве заявленных электрогенерирующих мощностей;

- осуществлять плановую модернизацию и техническое перевооружение устаревших паросиловых установок на современные парогазовые технологии;

- при проектировании перспективных энергоисточников опираться на принципы концепции распределенной энергетики, т.е. стремиться максимальному географическому приближению поставщиков и потребителей электроэнергии и тепла, а также их взаимо-сбалансированности по нагрузке;

- развивать объекты распределенной генерации, использующие, возобновляемые источники энергии (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, биомасса). Для этого следует разработать механизмы финансовой поддержки строительства таких объектов, компенсации затрат при подключении подобных источников к электрическим сетям, утверждения экономически обоснованных тарифов на электроэнергию, включающих в себя и инвестиционную составляющую.

Поддержание на приемлемом уровне и развитие электросетевого хозяйства должно осуществляться по следующим основным направлениям:

- требуется разработать программы по ликвидации безхозных электрических сетей в регионах РФ;

- необходимо комплексно реконструировать и развивать существующую электросетевую схему для обеспечения присоединения и выдачи мощности новых и реконструируемых электростанций;

- следует усиливать линии связи с соседними энергосистемами для ликвидации опасных сечений и повышения пропускной способности межсистемных линий электропередачи;

- при развитии и реконструкции энергообъектов следует отказаться от устаревшего неэкологичного маслонаполненного оборудования, отдавая предпочтение современным и инновационным техническим решениям;

- развитие электросетевого комплекса должна осуществляться с использованием технологий интеллектуальных электрических сетей (или smartgrids).

Теплоснабжение промышленности и социальной сферы также испытывает проблемы, схожие со всем ТЭК: это и недоинвестирование, износ основных фондов, устаревшие технологии и пр. Однако, по сравнению с электроэнергетикой, здесь много больше проблем как с оборудованием, так и в институциональной сфере. Исторически, в 50-70 гг. было построено множество локальных котельных для теплоснабжения коммунальных потребителей. Обоснование данного решения видится в существенном удешевлении стоимости теплоисточника по сравнению с ТЭЦ. Топливная экономичность не ставилась во главу угла, поскольку на момент проектирования и постройки стоимость топливно-энергетических ресурсов была небольшой. В последующем периоде технологии позволили создавать эффективные когенерационные источники, которые внедрялись в схемы теплоснабжения и позволяли экономить топливо при одновременном производстве электрической и тепловой энергии. Однако на периферии осталось множество устаревших котельных, кустарно переведенных на газовое топливо в 70-80-е годы. В 90-е годы централизованное развитие систем теплоснабжения было прекращено, вся ответственность была передана региональным властям и собственникам объектов ТЭК. После этого, сложилась пагубная практика выбора источников теплоэнергии и вариантов развития только исходя из финансовых показателей, в основном, сроков окупаемости и максимизации прибыли. Системный подход к повышению энергоэффективности отрасли был заморожен. Реформирование отрасли шло запоздало, основная нормативная база [14-15] была сформирована с отставанием на 5-10 лет от аналогичной в электроэнергетике. Существенные проблемы для реформирования создают технико-технологические ограничения процесса выработки, передачи и потребления тепловой энергии. В данной отрасли практически каждое предприятие является естественным монополистом.

Для преодоления сложившихся негативных тенденций предлагается осуществить следующие шаги дорожной карты нейтрализации угроз энергобезопасности:

- при отборе проектов модернизации и нового строительства как основной критерий использовать показатели энергетической эффективности каждого элемента схемы теплоснабжения;

- провести аудит существующих схем теплоснабжения на предмет тепловых нагрузок, параметров теплосети, экологического воздействия, учета электрических нагрузок в районе теплоснабжения для рассмотрения вариантов одновременной выработки тепловой и электрической энергии;

- рассмотрение процесса теплофикации как комплексной проблемы обеспечения энергией определенной территории;

- создать действенную систему контроля энергоэффективности тепоснабжения регионов и муниципалитетов;

- повышать профессиональный уровень специалистов, выполняющих экспертизу и проектирование систем теплоснабжения;

- разработать систему нормативных (реперных) показателей энергетической эффективности теплоснабжения муниципалитета и региона;

- ввести в систему отчетности органов исполнительной власти показатели работы системы теплоснабжения, ее энергоэффективности.

Организационная структура механизма реализации дорожной карты нейтрализации угроз энергетической безопасности регионов должна содержать следующие элементы управления иерархическими энергетическими системами на различных уровнях с учетом местных особенностей функционирования систем ТЭК и иметь следующий функционал:

- выработку и контроль энергетической политики, обеспечивающей баланс интересов всех участников цепочки добычи, распределения, переработки, потребления ТЭР;

- проработку требований энергетической политики от межстранового, государственного, межрегионального, регионального и муниципальных уровней;

- стимулирование научно-технической деятельности, способствующей инновационному развитию топливно-энергетического комплекса, а также потребителей его продукции. Основной целью данного направления видится повышение экономической и энергетической эффективности работы ТЭК и потребителей ТЭР, повышение надежности работы систем энергетики, снижение антропогенного влияния на окружающую среду;

- разработку актуальных регламентов, правил устройства и эксплуатации объектов, технически требований и нормативов для проектирования и строительства. Необходимо периодически пересматривать требования нормативно-правовой документации с учетом развития технологий добычи, распределения, переработки и потребления ТЭР;

- контроль за соблюдением правовых норм; экономическое и правовое регулирование работы предприятий ТЭК; рациональное управление предприятиями, находящимися в государственной собственности; разработка вариантов совершенствования законодательной базы в целях регулирования деятельности ТЭК и повышения энергетической безопасности территорий РФ;

- организацию проведения научно-исследовательских работ в области диагностики и моделирования энергетической безопасности территорий различного уровня.

Деятельность органов власти, осуществляющих управление отраслями ТЭК, должна способствовать межрегиональной интеграции, росту энергетического взаимодействия. Необходимо проведение политики саморазвития, направленной на повышение энергетической независимости, по мере возможности самообеспеченности или диверсификации топливных балансов. Органам исполнительной власти следует оказывать всемерную поддержку инвестиционным процессам в ТЭК, поддерживать инновационную деятельность во всей цепочке предприятий ТЭК и их основных потребителях ТЭР.

Список литературы

- Мызин, А.Л., Калина, А.В., Козицын, А.А., Пыхов, П.А. Состояние и динамика изменения уровня региональной энергетической безопасности // Экономика региона. – 2006. – № 4 (8). – С. 23-36.

- Экономическая безопасность региона: комбинаторика и балансировка состояний / под науч. ред. академика РАН В.А. Черешнева, члена-корреспондента РАН В.П. Чичканова, д-ра экон. наук А.А. Куклина. – Екатеринбург: Уральское отделение РАН; Институт экономики УрО РАН, 2017. – 139 с.

- Мызин, А.Л., Пыхов, П.А., Денисова, О.А. Программно-технический комплекс диагностики энергетической безопасности региона // Экономика региона. – 2012. – № 2 (30). – С. 81-93.

- Экономическая безопасность Свердловской области / Под науч. ред. Г.А. Ковалевой и А.А. Куклина. Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2003. – 455 с.

- Пыхов, П.А. Проблемные сферы социально-экономического развития регионов РФ // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2019. № 4 (60). С. 19. [Электронный ресурс]. URL: https://eee-region.ru/article/6019/ (дата обращения: 18.12.2020).

- Костюк, В.В, Макаров, А.А. Энергетика и геополитика. – М.: Наука, 2011. С. 184.

- Указ Президента РФ от 13 мая 2019 г. № 216 “Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации”.

- Боровский, Ю. В. Энергетическая безопасность как понятие и проблема: учебное пособие / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел. Рос. Федерации, каф. междунар. отношений и внешней политики России – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 126 с.

- Пяткова, Н.И., Рабчук, В.И., Сендеров, С.М. и др. Энергетическая безопасность России: проблемы и пути решения / Новосибирск: СО РАН, 2011. 198 с.

- Щепанский, И. С. Энергетическая безопасность как составляющая национальной безопасности России // Lex russica. – № 4. – 2012. – С. 754-765.

- Валиева, А.Р., Максютова, Р.И. Теоретические основы государственного обеспечения энергетической безопасности // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 6. Ч. 5 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/06/54631 (дата обращения: 28.11.2020)

- Ушаков, В.Я. Повышение энергоэффективности экономики России: планы и действия // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. – 2009. – Т. 314. № 4: Энергетика. – С. 52-56.

- Жуков, В.С. Энергетическое машиностроение в России: состояние и перспективы модернизации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2012. – №2. – С. 18-28.

- ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. (с поправками от 19 июля 2017 года).

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

References

- Myzin, A.L., Kalina, A.V., Kozitsyn, A.A., Pykhov, P.A. Energy security, indicative approach, diagnostics, socio-economic development, threats to development [Sostoyaniye i dinamika izmeneniya urovnya regional’noy energeticheskoy bezopasnosti]// Economy of region. – 2006. – № 4 (8). – С. 23-36.

- Economic security of the region: combinatorics and balance of states [Ekonomicheskaya bezopasnost’ regiona: kombinatorika i balansirovka sostoyaniy]/ under the scientific editorship of the academician of the RAS V.A. Chereshnev, Corresponding Member of RAS V.P. Chichkanov, Dr. econ. sciences A.A. Kuklin. — Yekaterinburg: Ural branch of the RAS; Institute of Economics, Ural Branch of RAS, 2017. – 139 p.

- Myzin, A.L., Pykhov, P.A., Denisova, O.A. Software and hardware complex for diagnostics of energy security of the region [Programmno-tekhnicheskiy kompleks diagnostiki energeticheskoy bezopasnosti regiona]// Economy of region. – 2012. – № 2 (30). – С. 81-93.

- Economic security of the Sverdlovsk region [Ekonomicheskaya bezopasnost’ Sverdlovskoy oblasti]/ Under scientific. ed. G.A. Kovaleva and A.A. Kuklina. Yekaterinburg: Publishing house of the the Ural University, 2003. – 455 с.

- Pykhov, P.A. Problematic areas of social and economic development of regions of the Russian Federation [Problemnyye sfery sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regionov RF]// Regional economics and management: electronic scientific journal. – 2019. – №4. URL: https://eee-region.ru/article/6019/.

- Kostuk, V.V, Makarov A.A. Energy and geopolitics [Energetika i geopolitika]. – М.: The science, 2011. С. 184.

- Decree of the President of the Russian Federation of May 13, 2019 No. 216 “On Approval of the Doctrine of Energy Security of the Russian Federation” [Ob utverzhdenii Doktriny energeticheskoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii].

- Borovskii, U. V. Energy security as a concept and a problem: textbook [Energeticheskaya bezopasnost’ kak ponyatiye i problema: uchebnoye posobiye]/ Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs cases. Russian Federation, Department of International relations and foreign policy of Russia. – Moscow: MGIMO-University, 2016 . – 126 p.

- Pyatkova, N.I., Rabchuk, V.I., Senderov, S.M. et al. Energy security of Russia: problems and solutions [Energeticheskaya bezopasnost’ Rossii: problemy i puti resheniya]/ Novosibirsk: SO RAN, 2011. – 198 p.

- Shchepansky, I.S. Energy security as a component of Russia’s national security [Energeticheskaya bezopasnost’ kak sostavlyayushchaya natsional’noy bezopasnosti Rossii]// Lex russica. — No. 4. — 2012. — S. 754-765.

- Valieva, A.R., Maksyutova, R.I. Theoretical foundations of state provision of energy security [Teoreticheskiye osnovy gosudarstvennogo obespecheniya energeticheskoy bezopasnosti]// Modern scientific research and innovations. 2015. No. 6. Part 5. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/06/54631.

- Ushakov, V.Ya. Improving energy efficiency of the Russian economy: plans and actions [Povysheniye energoeffektivnosti ekonomiki Rossii: plany i deystviya]// Bulletin of the Tomsk Polytechnic University [Bulletin of TPU]. – 2009. – T. 314. No. 4: Energy. – S. 52-56.

- Zhukov, V.S. Power engineering in Russia: state and prospects of modernization [Energeticheskoye mashinostroyeniye v Rossii: sostoyaniye i perspektivy modernizatsii]// Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Economics. – 2012. – No. 2. – S. 18-28.

- Federal Law No. 190 «On Heat Supply» dated 27.07.2010. (as amended on July 19, 2017) [O teplosnabzhenii].

- Resolution of the Government of the Russian Federation of August 8, 2012 N 808 «On the organization of heat supply in the Russian Federation and on amendments to some acts of the Government of the Russian Federation» [Ob organizatsii teplosnabzheniya v Rossiyskoy Federatsii i o vnesenii izmeneniy v nekotoryye akty Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii].

Еще в рубриках

Экономическая безопасность