Совершенствование процесса формирования региональных программ цифровой трансформации экономики и социальной сферы с учетом требований экономической безопасности

Improving the process of the creation of regional programs of digital transformation of the economy and social sphere with the requirements of economic security

Авторы

Аннотация

В работе рассмотрены предпосылки трансформации экономики и социальной сферы российских регионов в условиях нарастания темпов цифровизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Проведен анализ существующих подходов к формированию региональных программ цифрового развития и практики их применения. Выявлен ряд методологических проблем и предложено авторское видение процесса формирования программ цифровой трансформации региона. Сформулированы положения «дорожной карты» разработки таких программ с учетом требований экономической безопасности.

Ключевые слова

Региональные программы, национальный проект, цифровая экономика, региональное развитие, целевые программы, потенциал цифровой трансформации, экономическая безопасность

Рекомендуемая ссылка

Совершенствование процесса формирования региональных программ цифровой трансформации экономики и социальной сферы с учетом требований экономической безопасности// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №2 (58). Номер статьи: 5810. Дата публикации: 08.06.2019. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5810/

Authors

Abstract

The paper discusses the prerequisites for the transformation of the economy and social sphere of the Russian regions in the context of increasing rates of digitalization and the introduction of information and communication technologies (ICT). The analysis of existing approaches to the formation of regional programs of digital development and the practice of their application is conducted. A number of methodological problems are revealed and the author's vision of the process of forming programs for the digital transformation of the region is proposed. The provisions of the “roadmap” for developing such programs are formulated with the requirements of economic security.

Keywords

Regional programs, national project, digital economy, regional development, target programs, potential of digital transformation, economic security

Suggested Citation

Improving the process of the creation of regional programs of digital transformation of the economy and social sphere with the requirements of economic security// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №2 (58). Art. #5810. Date issued: 08.06.2019. Available at: https://eee-region.ru/article/5810/

Введение

Принятые в последние годы в Российской Федерации документы, определяющие стратегические направления развития страны, не оставляют сомнения, что цифровая экономика является одним из ключевых приоритетов государственной политики в ближайшие десятилетия. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цифровая экономика входит в число 12 национальных проектов.

Повышенное внимание к процессу диджитализации сегодня связано с необходимостью осознания и прогнозирования его влияния на структуру экономики, бизнес-модели, производственные процессы и повседневную жизнь людей. В условиях повышения масштабов и качества процедур сбора, систематизации, анализа и использования данных, формирующихся в цифровом виде, появляются объективные предпосылки для смены приоритетов и целей развития, пересмотра традиционных средств и инструментария достижения поставленных целей, оптимизации процесса формирования, распределения и использования имеющихся ресурсов. Все это приводит к появлению новой технологической платформы перехода на качественно более высокий уровень управления эффективностью и риском в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы.

Особая роль отводится региональному и местному уровню экономики, на которых должны реализовываться конкретные проекты цифровой трансформации, а также оцениваться их результаты с точки зрения улучшения качества жизни людей и создания предпосылок для интенсификации экономического роста в условиях обеспечения необходимого уровня экономической безопасности.

Анализ предпосылок формирования программ цифрового развития регионов

Следует отметить, что за последние несколько лет наблюдается значительный рост публикаций, посвященных анализу социально-экономических аспектов цифровизации. Этому способствует понимание того, что реализация столь крупномасштабной программы как развитие цифровой экономики требует осмысления ее экономического эффекта [8], вариантов реализации, рисков и других значимых последствий [9]. Ответа требует вопрос, как эффективность внедрения цифровых технологий соотносится с эффективностью других перспективных направлений, таких как биоинженерия, нанотехнологии, аддитивные технологии [4, 13]. Важно расставить приоритеты, точно определив, что понимается под такими терминами как «цифровые технологии», «цифровая экономика», «цифровая трансформация» в контексте ожидаемых результатов распространения цифровых технологий.

Если под цифровизацией понимать переход от аналоговых данных к цифровым, то по прогнозам Data Relish такой переход завершится к 2020 году [10]. Однако в настоящее время, как правило, этот процесс трактуется более широко с позиции концепции технологических укладов. С этой точки зрения в основе информационно-цифровых преобразований лежат ЭВМ, которые без участия человека совершают операции с числами, получая, преобразовывая и передавая информацию [4]. Таким образом, цифровые технологии можно трактовать как способы более эффективного получения, распределения, систематизации и использования одного из ключевых ресурсов современного мира – информации.

Отталкиваясь от понимания сущности цифровых технологий, можно обсудить термин «цифровая экономика» и смысл, который вкладывается в него. В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации «цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». В целом представленное определение соответствует распространенному в мире подходу к определению цифровой экономики, который мы можем наблюдать, например в Oxford Living Dictionary (https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital_economy) или документах органов государственного управления, например Австралии (The Digital Economy: Opening Up The Conversation).

Однако некоторые авторы обращают внимание на приоритет в принятой программе «Цифровая экономика Российской Федерации» слова «цифровая» в сравнении со словом «экономика». Они задаются вопросом, в связи с чем возникает необходимость выделения «данных в цифровом виде» в качестве ключевого фактора в ущерб другим, таким как сырье, труд, капитал, знания и т.д. [8, с. 36]. Действительно, на наш взгляд, более справедливой выглядит формулировка «цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, обеспечивающая более высокие социально-экономические результаты различных видов производства, применения технологий и оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг на основе обработки больших объемов и использования результатов анализа данных, преимущественно в цифровом виде». В таком случае приоритет отдается «экономике» и ее цифровой трансформации на основе широкомасштабного внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с использованием критериев социально-экономической эффективности и риска. Казалось бы, эта, незначительная на первый взгляд, расстановка акцентов в итоге привела к ориентированности госпрограммы на решение технологических задач [8, с. 8] и к отсутствию в ней целого блока, посвященного использованию цифровых технологий на конкретных рынках и в конкретных отраслях экономики [1]. Остановимся на этой проблеме более подробно.

Развитие цифровой экономики в Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» направлено на достижение следующих целей:

- увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;

- использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;

Для достижения поставленных целей в этом же Указе Президента обозначены 9 задач, решить которые планируется в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации №1632-р от 28.07.2017 г. (далее – Программа «Цифровая экономика РФ»). Анализ взаимосвязи задач и базовых направлений Программы «Цифровая экономика РФ» показал, что Программа «Цифровая экономика РФ» в настоящее время сосредоточена на ключевых институтах, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, государственное управление), а также на основных инфраструктурных элементах цифровой экономики (информационная инфраструктура, информационная безопасность). А сформулированные в том же Указе задачи по внедрению технологий и трансформации отраслей экономики не закреплены в явном виде ни в одном из базовых направлений Программы «Цифровая экономика РФ» и их реализация планируется на основе дополнения программы соответствующими разделами в будущем.

Другими словами в настоящее время актуальной и нерешенной проблемой является формирование проектов и программ, связанных с планированием и оценкой последствий реализации преимуществ инструментов и механизмов цифровой экономики в разрезе отдельных отраслей, регионов и социальных групп населения. Это также необходимо для определения того, как впишутся во вновь формируемые (в глобальном и национальном масштабе) цепочки создания стоимости различные отрасли экономики регионов, отличающиеся уровнем своего технологического, управленческого, инновационного и т.д. развития. Требуются: исследования вопросов занятости населения в регионах, усиления роли транснациональных и национальных корпораций в функционировании региональных экономик, обеспечения поддержки и условий конкурентоспособности местных производителей и других факторов обеспечения экономической безопасности регионов. На все эти вопросы в настоящее время отсутствуют однозначные и четко сформулированные ответы. И для их выработки необходимо проведение глубоких прикладных исследований, которые позволят более полно осознать, систематизировать происходящие процессы и подготовить обоснованные решения на возникающие вызовы и угрозы на уровне регионов.

Таким образом можно отметить, что сформированные на федеральном уровне положения стратегии развития цифровой экономики направлены на достижение целевых параметров, установленных в «майском Указе» Президента Российской Федерации, и обеспечение стратегических параметров конкурентоспособности и безопасности страны в глобальном масштабе. Однако нерешенным остается проблема планирования процессов цифровой трансформации на региональном и отраслевом уровне с учетом их социально-экономических последствий.

Существующая практика формирования региональных программ развития цифровой экономики

2018 год во многом стал отправной точкой в запуске процесса разработки и реализации программ цифрового развития экономики и социальной сферы регионов страны. До этого разработку программ цифровизации вело незначительное число регионов. Так, по данным исследования Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) на начало 2018 года только в восьми регионах были разработаны концепции развития цифровых технологий, включая концепцию «Цифровая экономика Пермского края», концепцию цифровой трансформации Республики Татарстан, концепцию «Умный регион» в Ульяновской и Новосибирской области, концепцию развития информационного общества в Томской области, концепцию государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан и ряд других. Однако с началом реализации национального проекта всем регионам Российской Федерации предложено разработать программы развития цифровой экономики (http://d-russia.ru/regionam-predlozheno-operativno-razrabotat-regionalnye-programmy-tsifrovogo-razvitiya-ekonomiki.html (дата обращения: 25.11.2018)). С учетом описанных ранее условий формирования программ цифровой трансформации в регионах следует заметить, что в настоящее время вопросы методологического и методического сопровождения формирования таких программ остаются не решенными. В этой связи каждый регион может формировать собственное представление об организации и управлении процессом цифровизации. На сегодняшний день ряд регионов подготовили проекты концепций или программ цифрового развития регионов и представили их в открытом доступе (например, Пермский край (http://mirs.permkrai.ru/upload/iblock/e92/Концепция%20развития%20цифровой%20экономики%20Пермского%20края.pdf), Новосибирская область (http://econom.nso.ru/sites/econom.nso.ru/wodby_files/files/news/2018/04/1_dyubanov.pdf).

Анализ разработанных программ позволяет отметить, что наиболее систематизированным подходом является базирующийся на методологии DECA (Digital Economy Country Assessment) – оценки готовности стран к цифровой экономике, разработанной Всемирным Банком. В основе этого подхода лежит структурирование проблемы цифровизации регионов в соответствии с многомерной моделью оценки, включающей основные компоненты в виде базы цифровизации, объектов цифровизации и цифровых результатов (дивидендов).

Под базой цифровизации понимаются нецифровые основы (законодательство, государственная политика, НИОКР и инновации, институты и т.д.), цифровые основы (инфраструктура, ИКТ) и непосредственно цифровой сектор экономики в виде информационно-коммуникационных компаний (ИКК). В качестве объектов цифровизации рассматривается государственное управление, бизнес и жизнедеятельность граждан. Результаты цифровизации предлагается рассматривать с точки зрения социально-экономических воздействий на показатели экономического роста, занятости, качества услуг и социального благополучия. Более подробно с этим подходом можно ознакомиться в работах [6, 7].

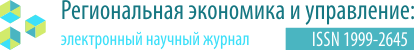

Практическое применение подход на основе DECA получил в программе развития цифровой экономики Новосибирской области, в которой в качестве базы цифровизации региона рассматриваются основные направления, сформулированные в федеральной программе и рассмотренные нами ранее. В качестве объектов цифровизации рассматриваются различные отрасли экономики и социальной сферы, включая государственное управление, здравоохранение, транспорт и логистику, «умный город», промышленность и т.д. При этом регион составляет собственный набор приоритетов, комбинируя мероприятия по формированию базы цифровизации и мер по цифровой трансформации конкретных объектов с учетом имеющихся региональных приоритетов развития и конкурентных преимуществ. Принципиальная схема процесса цифровой трансформации в рамках рассматриваемого подхода представлена на рисунке 1.

Рисунок. 1. Цикл процесса цифровой трансформации региона

Составлено авторами на основе [5] и [12]

Процесс трансформации региональной экономики на основе внедрения цифровых технологий предлагается начинать с анализа, включающего в себя SWOT-анализ и анализ имеющихся стратегических документов социально-экономического развития для определения приоритетных направлений цифровизации.

Организационный этап включает в себя формирование партнерств заинтересованных сторон и структуры управления процессом цифровизации, а также формулировку стратегического видения цифровой трансформации. Этот этап наряду с предыдущим аналитическим этапом представляют собой подготовительную стадию процесса цифровизации.

Далее предлагается осуществлять разработку стратегических планов цифровизации на уровне регионов, отраслей и муниципалитетов. Затем – составить план внедрения разработанных стратегий путем принятия соответствующих программ и «дорожных карт». Эти два этапа можно отнести к стадии планирования цифровой трансформации.

И наконец, последняя стадия – реализации цифровой трансформации включает в себя процесс внедрения цифровых инициатив (соответственно на региональном, отраслевом и местном уровнях) и затем – мониторинга посредством систем оценки результатов и информирования общественности.

Таким образом, следует отметить, что подход на основе методологии DECA обладает рядом неоспоримых преимуществ, в том числе: реализует принцип «чтобы управлять, нужно измерить»; обеспечивает первичную структуризацию проблемы цифровой трансформации регионов; предлагает концептуальную схему процесса цифровой трансформации.

В то же время, по нашему мнению, рассмотренный подход акцентирует внимание на оценке в большей степени, чем на управлении цифровым развитием. В связи с этим остается ряд «белых пятен», связанных с механизмами разработки самой программы (стратегии) цифрового развития. В терминах DECA эти не исследованные проблемы можно определить как:

- анализ взаимосвязи между уровнем развития базы цифровизации регионов и возможностями цифровой трансформации объектов;

- формирование потенциально неограниченного перечня объектов и выбор из их числа приоритетов цифровой трансформации;

- генерирование вариантов цифровой трансформации и формирование оптимального набора таких мероприятий по отдельному объекту и в рамках всей совокупности выбранных объектов с учетом требований экономической безопасности;

- прогнозирование результатов цифровой трансформации с позиции выбранного перечня «цифровых дивидендов».

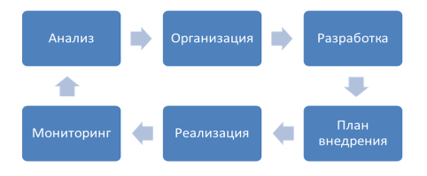

Перечисленные проблемы являются широко обсуждаемыми специалистами в области программно-целевого планирования, инновационного и финансового менеджмента, однако они до сих пор полностью не решены даже для традиционных задач модернизации, технического перевооружения и устойчивого развития. Но для рассматриваемой в данной статье темы их поэтапное решение является чрезвычайно важным. Это связано с тем, что процессы цифровизации, как было отмечено ранее, являются общесистемными и оказывают одновременное многовекторное воздействие на разные элементы социально-экономической системы региона. При этом формируется цикл критически значимых воздействий, которые могут оказывать влияние, аналогичное характеру «подрывных инноваций», качественно меняющих систему ценностей на рынке и цепочку их создания (см. рис. 2).

Рисунок. 2. Цикл критически значимых воздействий цифровизации на социально-экономическую систему регионов

Рассмотрим представленные на рисунке 2 воздействия более подробно:

- зависимость от данных – «переход от обработки атомов к обработке битов», по выражению Н. Негропонте [14], приводит не только к повышению эффективности процессов производства и реализации товаров, работ, услуг, но и к росту значимости ИКК в цепочках создания стоимости;

- развитие распределенных (многосторонних) бизнес-моделей – формирование и использование платформенных решений приводит к выстраиванию бизнес-процессов на основе взаимодействия множества индивидов, сообществ и компаний. При этом появляются новые закономерности [10], связанные с формированием «сетевого эффекта», нелинейного добавления ценности, использование эффекта масштаба со стороны спроса (а не предложения) и т.д.

- монополизация/олигополизация – концентрация рынка и капитала в руках крупнейших участников за счет использования технологических компетенций, защищенных патентами и права на эксклюзивное использование. Кроме этого доминирующие игроки стремятся осваивать новые области за счет конвергенции смежных сегментов рынка. Например, компания Amazon занимала 43% рынка розничной электронной торговли и обеспечивала 53% ее годового прироста [11], кроме этого компания активно осваивает такие смежные сегменты рынка как онлайн платежи, производство девайсов (например, смартфонов, планшетов), приложений и контента [10];

- рост мобильности – сведение на нет значимости территориального распределения источников информации и нематериальных активов создает предпосылки для многократного увеличения скорости проникновения на рынок, возникновения/исчезновения новых бизнесов, изменения условий конкуренции, спроса, предложения и других рыночных параметров;

- волатильность – как результат действия вышеперечисленных воздействий происходит рост нестабильности хозяйственных процессов за счет сокращения жизненных циклов компаний, снижения рыночных барьеров входа/выхода, повышения динамизма в поведении конкурентов, поставщиков и клиентов и др. Это приводит к повышению значимости использования средств получения и систематизации информации и обработки данных, а также внедрения механизмов обеспечения экономической безопасности.

Более детализированный подход именно к процессу разработки региональной стратегии цифровизации, на наш взгляд, представлен в материалах Центра междисциплинарных исследований (АНО ЦМИ) (Предложение по формированию региональной политики в целях реализации программы «Цифровая экономика РФ» Код доступа: http://spkurdyumov.ru/uploads/2018/08/predlozhenie_po_formirovaniu_regionalnoi_politiki.pdf (дата обращения: 18.01.2018)). Специалисты АНО ЦМИ предлагают организовывать «локализацию цифровизации» с учетом имеющихся приоритетов развития регионов на основе анализа их отраслевой специализации и наличия внутри региональных партнеров, способных обеспечить успешную трансформацию. При этом в зависимости от способности региона к «локализации» могут реализовываться различные варианты стратегии цифровизации, в том числе:

- стратегия импорта федеральных программ и систем с адаптацией под специфику региона;

- экспорт региональных программ и систем с тиражированием в других регионах и последующего выхода на федеральный уровень;

- смешанная стратегия, основанная на совмещении первых двух видов, в том числе такие варианты как пилотный регион для федеральных проектов, кофаундер федерального проекта и трансфер технологий

Для решения конкретных задач формирования компетенций, координации, отбора пилотных проектов, обеспечения инвестиционными ресурсами и акселерации проектов цифровой трансформации АНО ЦМИ предлагает формировать центры цифровой трансформации региона. Эти центры помимо решения внутри региональных задач могут обеспечивать и межрегиональную кооперацию с учетом специализации регионов.

В тоже время перечисленные нами ранее «белые пятна» методологии DECA в равной степени можно отнести и к предложениям АНО ЦМИ.

Таким образом, анализ практики формирования программ цифрового развития экономики и социальной сферы регионов показал, что в настоящее время остроактуальной является задача подготовки методолого-методического обеспечения, способствующего переходу от экспертно-эвристического подхода к количественно обоснованному выбору целей, средств и мероприятий по цифровой трансформации на основе критериев социально-экономической эффективности и риска.

Предлагаемый подход к формированию программ цифровой трансформации экономики и социальной сферы

Предлагаемый к реализации подход ориентирован на создание предпосылок и обеспечение условий решения практических задач и достижения целей в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Программы «Цифровая экономика РФ» на территории региона. Региональная программа рассматривается авторами в качестве концептуальной основы формирования программ цифровой трансформации экономики и социальной сферы на муниципальном уровне, а также в разрезе приоритетных отраслей и отдельных организаций региона. В процессе разработки такой программы необходимо решение следующих научно-практических задач:

- проанализировать текущее состояние использования цифровых технологий и платформенных решений в экономике, социальной сфере и сфере государственного управления и предоставления государственных услуг в регионе, а также современные подходы к управлению процессом цифрового развития региональных экономик в России, в развитых и развивающихся странах мира;

- определить методологический аппарат планирования целей и оценки социально-экономических результатов внедрения цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, а также в сфере государственного управления и оказания государственных услуг;

- провести морфологический анализ и систематизацию вариантов цифровой трансформации экономики, социальной сферы, государственного управления и сферы оказания государственных услуг;

- сформировать организационно-финансовый механизм и определить сроки и ресурсное обеспечение реализации разработанной стратегии;

- построить прогноз ожидаемых результатов стратегии на основе методов нейросетевого и/или риск-ориентированного моделирования;

- разработать меры по управлению риском и обеспечению экономической безопасности.

Решение указанных задач в процессе подготовки программы планируется осуществлять в три этапа:

Этап 1. Анализ текущего уровня цифровизации экономики региона и современных подходов к ее развитию.

Этап 2. Подготовка методолого-методических основ стратегического планирования цифрового развития экономики региона.

Этап 3. Разработка и согласование программы цифрового развития экономики региона.

Первый этап предполагает выполнение следующих видов работ:

- анализ современного состояния и уточнение проблем цифрового развития экономики региона с учетом стратегии социально-экономического развития региона на долгосрочный период и стратегий развития приоритетных отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления и сферы предоставления государственных услуг;

- анализ современных теоретических основ управления процессами цифровизации региональной экономики по материалам исследований отечественных и зарубежных исследователей;

- анализ лучших практик разработки региональных стратегий (программ, проектов) цифрового развития экономик в регионах России и других стран мира;

- анализ и уточнение условий разработки Стратегии цифрового развития экономики региона с учетом создаваемых организационных, финансовых, технологических и других аспектов реализации Программы «Цифровая экономика РФ».

Второй этап НИР должен включать в себя выполнение следующих видов работ:

- разработка научно обоснованного подхода к формированию целей цифрового развития экономики региона как сложной социально-экономической системы с учетом требований экономической безопасности;

- формирование функционально-параметрической структуры средств достижения целей цифрового развития приоритетных отраслей экономики (включая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и энергетику и др.), социальной сферы, государственного управления и сферы предоставления государственных услуг;

- идентификация ключевых признаков морфологического анализа и систематизации целереализующих мероприятий, в том числе с выделением общесистемных (по пяти базовым направлениям Программы «Цифровая экономика РФ»), интегральных (разработка и внедрение «сквозных технологий») и локальных (реализация отраслевых кейсов);

- определение механизма и математического аппарата прогнозирования и оценки социально-экономических результатов внедрения целереализующих мероприятий с учетом критериев эффективности и риска;

- разработка методологических положений применения риск-ориентированного ресурсного подхода к идентификации, моделированию и контролю ключевых факторов экономической безопасности в процессе развития и функционирования цифровой экономики;

- определение места и формализация использования адаптивной системы обеспечения экономической безопасности в процессе цифровой трансформации экономики и социальной сферы региона.

В рамках реализации данного этапа может быть использован методологический подход к управлению развитием сложных социально-экономических систем на основе объединения принципов программно-целевого планирования и концепции «риск-ресурс» [2, 3].

В качестве стратегических задач цифровизации региона рассматриваются:

- внедрение направлений реализации Программы «Цифровая экономика РФ», рассмотренные в ранее в таблице;

- разработка «сквозных технологий», включая большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет и другие в соответствии с Программой «Цифровая экономика РФ»;

- систематизация и внедрение отраслевых кейсов применения ИКТ в регионе.

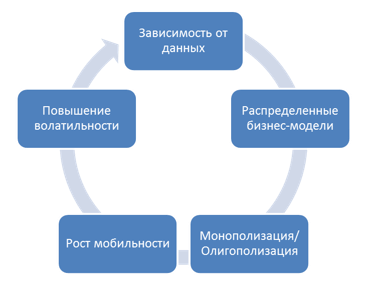

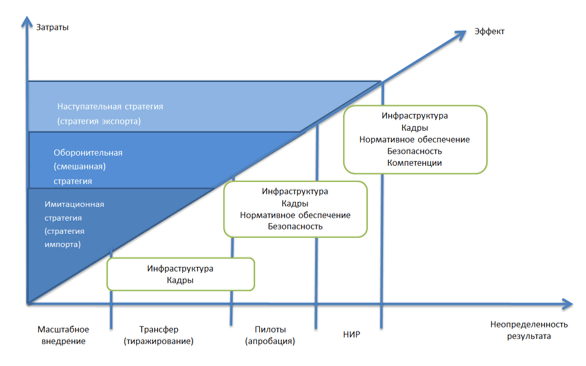

При этом решение первой стратегической задачи предлагается осуществлять с использованием логики формирования в регионе областей применения ИКТ в зависимости от глубины и масштабов их проникновения (см. рис. 3).

Рисунок. 3. Области применения ИКТ в социально-экономической системе региона

В качестве достижимой области возможного применения ИКТ рассматриваются те приоритетные отрасли, в которых существует необходимый кадровый и инфраструктурный потенциал для цифровой трансформации в наиболее короткие сроки (например, машиностроение, ТЭК и др.).

Область допустимого применения ИКТ трактуется шире и включает те сферы, которые имеют необходимое нормативное обеспечение и уровень безопасности, но не обеспечены кадрами и инфраструктурой.

И, наконец, область возможного применения ИКТ определяется наличием технических заделов и компетенций, использование которых в настоящее время может быть ограничено в связи с отсутствием необходимой нормативно-правовой базы и условий безопасности. Однако потенциальный масштаб и глубина проникновения цифровизации в процессы функционирования социально-экономической системы региона в данном случае будут максимальны.

Таким образом, в соответствии с представленной классификацией сфер использования ИКТ можно говорить о возможности выбора разных типов цифровой трансформации для различных отраслей экономики и социальной сферы региона. И критериями такого выбора должны выступать параметры необходимых затрат, ожидаемой эффективности и уровня неопределенности конечного результата (см. рис. 4).

Как видно из рисунка 4, наиболее консервативной является имитационная стратегия цифровизации, основанная на технологии масштабного внедрения апробированных вариантов («импорт» цифровых технологий) и трансфера цифровых технологий (тиражирование). Такой тип политики характеризуется наименьшим уровнем затрат региона и неопределенности при минимальном уровне ожидаемого эффекта. В этом случае акцент отраслевой стратегии делается на обеспечение подготовки кадров и инфраструктуры для внедрения готовых решений, т.е. ограниченность достижимой областью внедрения ИКТ и увеличение зависимости от «внешних» акторов.

Рисунок 4. Типы отраслевых стратегий в рамках цифровой трансформации экономики и социальной сферы региона

Оборонительная или смешанная стратегия предполагает активное использование возможностей трансфера технологий с реализацией пилотных проектов, т.е. апробацией «сквозных технологий» и создания отраслевых кейсов для тиражирования в других регионах. Повышение затрат на реализацию и неопределенности конечных результатов в данном типе стратегий определяется необходимостью дополнительной проработки вопросов нормативного обеспечения и требований безопасности к пилотным проектам. Однако потенциальный эффект может быть намного выше по сравнению с консервативной стратегией, прежде всего, за счет сохранения возможностей «цифровой конкурентоспособности» региона и снижения зависимости от «внешних» акторов.

Наступательная стратегия предполагает активное финансирование проектов создания технологических заделов и уникальных компетенций, связанных с созданием и совершенствованием «сквозных технологий», определяющих новые направления разработки отраслевых кейсов цифровой трансформации. Масштабы затрат и неопределенности результатов такой стратеги требует реализации принципов государственно-частного партнерства, проектного и венчурного финансирования и других форм разработки и внедрения крупномасштабных инновационных проектов. В этом случае сверхвысокий потенциал эффективности связан с возможностью формирования новых рынков и обеспечением технологического лидерства в масштабах страны или мира.

Для оценки возможностей применения того или иного типа стратегии цифровой трансформации может быть использован традиционный критерий ожидаемой эффективности затрат или коэффициент «цифровой привлекательности» (Кцп), определяемый как отношение потенциала цифровизации отрасли (Пцо) к затратам на ее осуществление (Зц): ![]()

В свою очередь потенциал цифровизации определяется как произведение эффекта цифровизации (Эц) на вероятность получения эффекта (Вэ). Уровень затрат на цифровизацию отрасли, как следует из рисунка 4, формируется как сумма затрат на формирование инфраструктуры, кадров, нормативно-правовой базы, безопасности и технологических компетенций, определяемых в рамках обоснования проектов. А потенциал эффективности представляет собой сумму потенциалов использования соответствующих цифровых («сквозных») технология, включая блокчейн, искусственный интеллект и т.д.

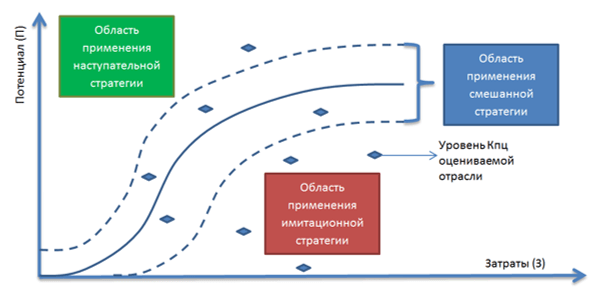

Использование предложенного стандартного критерия принятия управленческих решений на первых этапах разработки и внедрения программ цифровизации позволит осуществить систематизацию и ранжирование региональных объектов (отраслей, муниципалитетов, отдельных организаций) для принятия решения о выборе типа используемой стратегии (см. рис. 5).

Рисунок. 5. Логика принятия решения о типе стратегии цифровой трансформации

Кроме того, сформулированный в общем виде критерий позволяет достаточно широко трактовать понятие ожидаемого эффекта, в том числе с использованием рассмотренной ранее методологии DECA.

На рисунке 5 представлена логика выбора типа стратегии трансформации, позволяющая осуществлять сопоставление множества альтернативных объектов по значению коэффициента потенциала цифровизации. Выделенная на рисунке 5 область применения смешанной стратегии характеризует «нормальный» для оцениваемой совокупности уровень соотношения потенциала и затрат цифровизации. Все объекты, расположенные выше этой области характеризуются повышенным потенциалом и могут рассматриваться в качестве объектов для разработки наступательной стратегии. И, наконец, объекты с наименьшим значением коэффициента привлекательности могут быть ограничены использованием имитационной стратегии.

Изложенные выше предложения определяют видение методолого-методических основ, формируемых на втором этапе разработки стратегии цифрового развития региона.

На третьем этапе непосредственно осуществляется разработка программы цифрового развития экономики региона, содержащей следующие разделы:

1. Краткая характеристика текущего состояния и проблем цифрового развития экономики региона.

2. Видение, цели и параметры цифрового развития экономики региона.

3. Стратегические задачи трансформации экономики региона и пути их решений

3.1 Реализация базовых направлений программы «Цифровая экономика Российской Федерации» («Нормативное обеспечение», «Информационная инфраструктура», «Кадры и образование», «Информационная безопасность», «Формирование исследовательских компетенций и технических заделов»).

3.2 Разработка и внедрение «сквозных технологий» (большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей).

3.3 Разработка и внедрение отраслевых кейсов применения цифровых технологий и платформенных решений:

3.3.1 Государственное управление и предоставление государственных услуг.

3.3.2 Приоритетные отрасли экономики (промышленность, ТЭК, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, туризм, транспорт, финансы и т.д.).

3.3.3 Социальная сфера (образование и наука, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, спорт).

4. Сроки и ресурсное обеспечение программы цифрового развития экономики региона.

5. Ожидаемые результаты реализации программы цифрового развития экономики региона.

6. Оценка и меры по управлению риском реализации программы цифрового развития экономики региона.

7. Механизм управления реализацией программы цифрового развития экономики региона.

Заключение

Таким образом, рассмотренная в статье проблема разработки и реализации программ развития цифровой экономики в настоящее время остается крайне актуальной и мало разработанной на федеральном уровне. В то время как успех цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы во многом будет определять результаты всего национального проекта. В условиях непроработанности методологического и методического обеспечения регионы вынуждены экспериментировать в меру своего опыта и знаний в области разработки целевых программ и стратегий развития. Однако особенности исследуемого предмета (цифровой трансформации) как процесса, имеющего общесистемные последствия для регионов, требует использования более объективных подходов в сравнении с преимущественно экспертно-эвристическими, применяемыми к программам в традиционных сферах социально-экономического развития регионов. Анализ практики формирования программ цифровизации показал наличие систематизированных подходов (например, на основе методологии DECA или предлагаемый АНО ЦМИ), но в целом подтверждает необходимость решения ряда методологических проблем.

В данной статье авторами было изложено собственное видение процесса разработки программы цифровизации и предложен ряд методологических решений, позволяющих, на наш взгляд, на первом этапе обеспечить условия для постепенного перехода к формализованным количественным инструментам целеполагания, генерирования, оценки и выбора множества альтернативных вариантов внедрения цифровых технологий в регионе с учетом требований экономической безопасности.

Список использованных источников

- Бублик Н.Д. Сбалансированное инновационное развитие нефтяных компаний: финансы, производство, исследования: монография / Н.Д. Бублик, У.Р. Урманцев, Э.Р. Ахмерова и др. М.: Креативная экономика, 2018. – 328 с.

- Бублик Н.Д., Лукина И.И., Чувилин Д.В., Шафиков Т.А., Юнусова Р.Ф. Развитие цифровой экономики в регионах России: проблемы и возможности (на примере Республики Башкортостан)// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №1 (53). Номер статьи: 5313. Дата публикации: 2018-03-15 . Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5313/ (дата обращения: 18.10.2018)

- Бублик Н.Д., Ситников А.А., Чувилин Д.В. Проблемы разработки программ развития коммунального комплекса региона и пути их решения: монография. Уфа: Вагант, 2011. – 259 с.

- Глазьев С.Ю. Великая цифровая революция (вызовы и перспективы для экономики XXI века) [Электронный ресурс]. Код доступа: http://nlr.ru/news/20171130/glazjev.pdf (дата обращения: 25.11.2018)

- Дюбанов А.В. О развитии цифровой экономики в Новосибирской области// Материалы Министерства экономического развития Новосибирской области Код доступа: http://econom.nso.ru/sites/econom.nso.ru/wodby_files/files/news/2018/04/1_dyubanov.pdf (дата обращения: 01.11.2018)

- Ершова Т.В., Хохлов Ю.Е., Шапошник С.Б. Как оценить готовность страны к цифровой экономике: инструмент «Digital economy country assessment» // Сборник статей преподавателей IX Международной научно-практической конференции «Современная экономика: концепции и модели инновационного развития». Москва, 2018. с.11-25

- Ершова Т.В., Хохлов Ю,Е. Цифровая экономика: можно ли ее построить в отдельно взятом регионе// Материалы Х ежегодного конгресса малого и среднего бизнеса. Екатеринбург, 5 июня 2018 г. Код доступа: https://digital.msu.ru/wp-content/uploads/2018-06-05_Ershova_T.V._Hohlov_Yu.E.pdf (дата обращения: 01.11.2018 г.)

- Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, возможности. М.: Российская академия наук, 2017. – 64 с.

- Основы цифровой экономики: уч. пособие / коллектив авторов; под ред. М.И. Столбова, Е.А. Бренделевой. М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2018. – 238 с.

- Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация: анализ. тренды, мировой опыт [Электронный ресурс]. Код доступа: https://ridero.ru/books/cifrovaya_transformaciya/ (дата обращения: 15.11.2018)

- Ревенко Н. С. Цифровая экономика США в эпоху информационной глобализации: актуальные тенденции // Журнал «США и Канада: экономика, политика, культура», № 8(572), 2017. с. 78-100

- Хохлов Ю.Е. Оценка уровня развития цифровой экономики в России // Материалы Ломоносовских чтений-2018. Москва. 16 апреля 2018 г. Код доступа: https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=46780&p=attachment (дата обращения: 01.11.2018)

- Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. – 138 с.

- Negroponte Nicholas (1995-01-01). «Bits and Atoms». Wired magazine. (MIT link). Retrieved 20 February 2017

References

- Bublik N. D. Balanced innovative development of oil companies: finance, production, research: monograph [Sbalansirovannoye innovatsionnoye razvitiye neftyanykh kompaniy: finansy, proizvodstvo, issledovaniya: monografiya]/ ND. Bublik, W.R. Urmantsev, E.R. Akhmerova et al. Moscow: Creative Economy, 2018. — 328 p.

- Bublik N. D., Lukina I. I., Chuvilin D.V., Shafikov T.A., Yunusova R.F. The development of the digital economy in the regions of Russia: problems and opportunities (on the example of the Republic of Bashkortostan) [Razvitiye tsifrovoy ekonomiki v regionakh Rossii: problemy i vozmozhnosti (na primere Respubliki Bashkortostan)]// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №1 (53). Article number: 5313. Publication date: 2018-03-15. Access mode: https://eee-region.ru/article/5313/ (access date: 10/18/2018)

- Bublik N. D., Sitnikov A.A., Chuvilin D.V. Problems of developing programs for the development of a communal complex in a region and ways to solve them: a monograph [Problemy razrabotki programm razvitiya kommunal’nogo kompleksa regiona i puti ikh resheniya: monografiya]. Ufa: Vagant, 2011. — 259 p.

- Glazyev S.Yu. The great digital revolution (challenges and prospects for the economy of the XXI century) [Velikaya tsifrovaya revolyutsiya (vyzovy i perspektivy dlya ekonomiki XXI veka)]. Access code: http://nlr.ru/news/20171130/glazjev.pdf (access date: 25.11.2018)

- Dyubanov A.V. On the development of the digital economy in the Novosibirsk region [O razvitii tsifrovoy ekonomiki v Novosibirskoy oblasti]// Materials of the Ministry of Economic Development of the Novosibirsk Region Access code: http://econom.nso.ru/sites/econom.nso.ru/wodby_files/files/news/2018/04/1_dyubanov.pdf ( circulation date: 11/01/2018)

- Ershova T.V., Khokhlov Yu.E., Shaposhnik S.B. How to assess the country’s readiness for the digital economy: the tool “Digital economy country assessment” [Kak otsenit’ gotovnost’ strany k tsifrovoy ekonomike: instrument «Digital economy country assessment»]// Collection of articles by teachers of the IX International Scientific and Practical Conference «Modern Economics: Concepts and Models of Innovative Development». Moscow, 2018. p.11-25

- Ershova T.V., Khokhlov Yu., E. Digital economy: is it possible to build it in a single region [Tsifrovaya ekonomika: mozhno li yeye postroit’ v otdel’no vzyatom regione]// Proceedings of the 10th annual congress of small and medium business. Yekaterinburg, June 5, 2018. Access code: https://digital.msu.ru/wp-content/uploads/2018-06-05_Ershova_T.V._Hohlov_Yu.E.pdf (access date: 01.11.2018)

- Ivanov V.V., Malinetsky G.G. Digital economy: myths, reality, opportunities [Tsifrovaya ekonomika: mify, real’nost’, vozmozhnosti]. M .: Russian Academy of Sciences, 2017. — 64 p.

- Fundamentals of the digital economy: uch. manual [Osnovy tsifrovoy ekonomiki: uch. posobiye]/ team of authors; by ed. M.I. Stolbova, E.A. Brendel’s. M .: Scientific Library Publishing House, 2018. — 238 p.

- Prokhorov A., Konik L. Digital Transformation: Analysis. trends, world experience [Tsifrovaya transformatsiya: analiz. trendy, mirovoy opyt]. Access code: https://ridero.ru/books/cifrovaya_transformaciya/ (access date: 11/15/2018)

- Revenko. The US Digital Economy in the Epoch of Information Globalization: Current Trends [Tsifrovaya ekonomika SSHA v epokhu informatsionnoy globalizatsii: aktual’nyye tendentsii]// Journal “US and Canada: Economics, Politics, Culture”, No. 8 (572), 2017. p. 78-100

- Khokhlov Yu.E. Assessment of the level of development of the digital economy in Russia [Otsenka urovnya razvitiya tsifrovoy ekonomiki v Rossii]// Proceedings of the Lomonosov readings-2018. Moscow. April 16, 2018. Access code: https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=46780&p=attachment (access date: 01.11.2018)

- Schwab K. The Fourth Industrial Revolution [Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya]. M.: Eksmo, 2016. — 138 p.

- Negroponte Nicholas (1995-01-01). «Bits and Atoms». Wired magazine. (MIT link). Retrieved 20 February 2017

Упоминание статьи в отзывах

Отзыв Стукача В.Ф.

Ответы на большие вызовы: база для планирования научных публикаций Аннотация В обзоре анализируются публикации журнала «Региональная экономика и управление: электронный научный журнал». ISSN 1999-2645. — №2 (58)2019. Параметры для анализа: тематика, це …

Читать весь отзывЕще в рубриках

Экономическая безопасность

Государственное и муниципальное управление