Создание самоорганизуемой инновационной экосистемы в зонах особого территориального развития

Creation of self-organized innovative ecosystems in zones of special territorial development

Авторы

Аннотация

Инновационная экосистема является одним из инструментов для создания условий, повышающих конкурентоспособность организаций в национальных и региональных экономиках. В работе рассмотрены виды инновационных систем, проанализирован экосистемный подход в инновационной политике и предложены необходимые базовые условия для создания локальных инновационных экосистем. Проанализирована локальная инновационная экосистема в Красноярском крае - агломерационный кластер "Технополис Енисей". Что позволило на конкретном примере показать преимущество коллаборационных взаимодействий элементов "тройной спирали" кластера. В заключении дан анализ современного состояния развития кластерных программ и отмечается, что реализация проекта по созданию локальных инновационных экосистем наиболее эффективна для территорий, имеющих статус зоны особого территориального развития.

Ключевые слова

зона особого территориального развития, самоорганизуемая инновационная экосистема, экосистема инноваций, кластер инновационных технологий, Красноярский край

Рекомендуемая ссылка

Создание самоорганизуемой инновационной экосистемы в зонах особого территориального развития// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №4 (52). Номер статьи: 5206. Дата публикации: 23.10.2017. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5206/

Authors

Abstract

Innovation ecosystem is one of the tools to create conditions that increase the competitiveness of organizations in the national and regional economies. The paper discusses the types of innovation systems, analyzed the ecosystem approach in innovation policy and the necessary basic conditions for the creation of local innovation ecosystems. Analyzed local innovation ecosystem in the Krasnoyarsk region is an agglomeration cluster "Technopolis Yenisei". Allowing a specific example to show the advantage of collaborative interactions of the elements of the "triple helix" cluster. In conclusion, the analysis of the current state of development of cluster programmes and the implementation of a project to create a local innovation ecosystem most effective for areas having the status of a special zone of territorial development.

Keywords

zone of special territorial development, self-organized innovation ecosystem, ecosystem of innovation, cluster of innovative technologies, Krasnoyarsk Territory

Suggested Citation

Creation of self-organized innovative ecosystems in zones of special territorial development// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №4 (52). Art. #5206. Date issued: 23.10.2017. Available at: https://eee-region.ru/article/5206/

Введение

В настоящее время приоритетным направлением развития экономики России признается переход от сырьевой направленности к инновационному высокотехнологическому развитию.

Развитие экономики на современном этапе определяют следующие тренды [8]:

- мировая экономика переживает переход от индустриальной экономики к информационной;

- конкуренция увеличилась за счет экономической либерализации;

- в условиях информационной прозрачности акцент на дизайн и инжиниринг позволяет создать более успешный и конкурентоспособный продукт;

- сервисы каршеринга и другие интернет-услуги позволяют отказаться от личных автомобилей и других товаров и услуг, что ведет к снижению их потребления, а подъем Renting Economy обеспечивает в условиях неустойчивого экономического положения не только бережливость, но экологическую осознанность;

- рост числа прорывных инноваций, то есть продуктов и сервисов, соответствующих запросам информационной эры – это идеология экономики будущего. Они требуют абсолютно новых подходов к работе, инструментов и культуры.

- снижение роли ценных бумаг наиболее крупных и стабильно работающих компаний («голубых фишек»), так как в процессе экономической эволюции их место занимают стартапы

В последнее время создание условий для устойчивого инновационного развития экономики связано с формированием инновационной экосистемы. Она описывает современную модель инновационного развития экономики региона или страны и по существу является актуальной версией более ранних концепций, первой и главной из которых является теория национальной инновационной системы (НИС).

В данной работе рассматривается и обосновывается возможность создания локальной инновационной экосистемы в ЗАТО г. Железногорск, как зоны особого территориального развития. В специализации Красноярского края ЗАТО Железногорск занимает положение инновационно-технологического центра. Самая высокая доля затрат на НИОКР в экономике ЗАТО Железногорск и края приходится на космическую промышленность и производство ядерных материалов. В ЗАТО Железногорск с 2011 года функционирует кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск – точка инновационного роста, заметная не только в региональном, но и в национальном масштабе.

1. Теоретические подходы к формированию условий инновационной экосистемы

Концепция инновационной экосистемы (innovation ecosystem) (ИЭС) была предложена Чарльзом В. Весснером [25] в 2004 году и являет собой инструмент для создания условий, повышающих конкурентоспособность организаций в национальных и региональных экономиках. В центре концепции — представление об инновации как о процессе трансформации научных исследований в рыночный продукт или сервис, который требует множества коллективных усилий участников: компаний, университетов, исследовательских компаний, венчурных и им подобных фондов. Инновационная экосистема оформляет эти усилия, позволяя добиться синергетического эффекта.

Термин «инновационная экосистема» синтезирует два ключевых понятия: «инновационность» и «экосистема».

Экосистема — сложная (по определению сложных систем Л. Берталанфи) самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система. Экосистема является открытой системой и характеризуется входными и выходными потоками вещества и энергии. По определению Г. Г. Винберга, экосистема (от греч. oikos – жилище, местопребывание) – это природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания (почва, водоем и т.п.), связанными между собой обменом веществ и энергии [24].

Экосистема инноваций – среда, образованная непосредственно участниками инновационного процесса, в которой протекает их взаимодействие, направленное на создание и развитие инноваций.

В изданном ОАО «Российской венчурной компанией» сборнике статей «Венчурные инвестиции и экосистема технологического предпринимательства» [2] приводится следующее определение экосистемы инноваций: «…сложная взаимосвязанная система организаций различной формы собственности, государственных институтов, законодательных и иных стимулов, социальных отношений, сервисов и практик, в рамках которой наиболее эффективным образом осуществляется процесс превращения новаторских инженерно-технических идей в успешные высокотехнологичные компании». Здесь же уточняется, что «коммерциализация знаний успешнее всего протекает в благоприятной поддерживающей среде, которую и принято именовать экосистемой венчурного инвестирования».

Инновационную экосистему можно определить и как сообщество (или сетевое сообщество), выступающее катализатором взаимодействия участников для трансформации, обмена, распространения и эффективного распределения знаний и иных ресурсов [16]. Одной из главных целей ИЭС как сообщества является организация кооперации участников инновационного процесса, в ходе которой агенты, не имеющие по отдельности достаточного объема ресурсов, в силу комплиментарности последних добиваются общих целей.

Таким образом, под инновационной экосистемой можно понимать самоорганизующуюся, саморегулирующуюся и саморазвивающуюся, открытую систему, характеризующуюся входными потоками идей, стоимости, людей, информации, ресурсов. В этом смысле инновационная экосистема это экономика, в которой действуют специфические субъекты экономических и социальных отношений. Отличие инновационной экосистемы в том, что она производит инновации, идеи, интеллектуальную собственность и людей для общества и других отраслей, которые в ответ дают ИЭС проблемы и запросы, а также ресурсы для саморазвития. ИЭС не может существовать без глобальной экономики, так как именно из нее идет спрос на инновации и изменения, а глобальная экономика без ИЭС обречена на стагнацию и деградацию, потому что ИЭС накапливает в себе ключевой креативный ресурс.

Основой ИЭС являются инноваторы или инновационные индивидуумы — те, кто создает, развивает и продвигает инновация на основе собственных мотиваций или на основе спроса. Кроме инноваторов в ИЭС входят различные агенты, которые помогают инноваторам — инвесторы, корпорации и фонды, финансирующие инновации. Существует два определяющих направления, которые поддерживают ИЭС — поток инноваций и поток спроса на инновации. Соответственно все участники ИЭС можно условно разделить на две категории — те, кто создает спрос на инновации и те, кто создает сами инновации.

1.1. Виды инновационных экосистем

По территориальному принципу различают следующие виды инновационных экосистем [7]:

- Мировая инновационная экосистема. Основной целью мировой инновационной экосистемы является создание среды и условий осуществления глобальных инновационных проектов для реализации прорывов в признанных областях знаний (цифровой мир, энергетика, биотехнологии, нанотехнологии и др.), а также развитие и поддержание мировой системы патентования, баланса между открытостью новых технологий и сохранением прав на интеллектуальную собственность [6].

- Национальные инновационные экосистемы (НИЭС). Включает в себя различные институты, организующие инновационные процессы фундаментальных исследований и разработок, предпосевных и посевных венчурных инвестиций. Они формируют инновационную ментальность общества, инновационное предпринимательство, создающие условия для генерирования новых идей, их последующей коммерциализации, привлечение для этих целей креативных, компетентных людей и обеспечивающие осознание национальных стратегических приоритетов и их использование для формирования стратегических инновационных целей в мировой гонке инноваций [6].

Впервые термин «национальная инновационная экосистема» употребил датский экономист Б. -А. Лундвалл, охарактеризовав его как «элементы и связи между ними, которые взаимодействуют при производстве, распространении и использовании экономически полезных (экономически востребованных) знаний», причем национальный аспект подчеркивается тем, что «эти элементы расположены внутри национальных границ» [20].

Конкретизировать и уточнить это определение (особенно в части критериев экономической полезности знаний) удалось Р. Нельсону (1993), который трактует понятие национальной инновационной экосистемы как систему национальных институтов, чье взаимодействие определяет эффективность инновационной деятельности национальных фирм [23].

В 1995 г. С. Меткалф предложил еще одно определение НИЭС, в котором попытался обобщить и суммировать все имевшиеся на тот момент представления об этом явлении. Он рассматривает НИЭС как «совокупность различных институтов, совместно или по отдельности вносящих вклад в развитие и передачу технологий, а также обеспечивающих рамки, в которых государство формирует политику влияния на инновационный процесс», трактуя НИЭС как «систему различных взаимосвязанных институтов, производящих, хранящих и передающих знания, навыки и созданные продукты, используемые при разработке новых технологий» [21].

Отечественными учеными даны современные определения НИЭС. Так, согласно Н. Бекетову, НИЭС характеризуется, во-первых, исследовательской средой, обладающей стимулами к сотрудничеству; во-вторых, конкурентной предпринимательской средой, обладающей стимулами к инновациям и способной к адаптации знаний; в-третьих, наличием механизма взаимодействия этих двух сред, обеспечивающего трансфер знаний, их трансформацию в предконкурентные технологии и ориентацию исследовательской среды на удовлетворение инновационных потребностей производства [1]. О. Голиченко дал определение НИЭС, как «совокупность национальных государственных, частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний и технологий» [3]. Н. Иванова дала свое определение НИЭС, рассматривая ее как «совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ и включающей в себя научно-производственную часть (компании, университеты, лаборатории, технопарки и инкубаторы), а также комплекс институтов правового, финансового и социального характера, которые обеспечивают инновационные процессы и имеют национальные политические и культурные особенности» [5]. В работах B. Третьяк и C. Тихонова [14] есть уточнение определения НИЭС. Авторы определяют ее как «совокупность институтов, правил, условий, которые обеспечивают в пределах национальной экономики появление таких нематериальных активов, которые как часть национального достояния именуются инновациями, в виде объектов интеллектуальной собственности, готовых к коммерциализации«.

Любая НИЭС строится общими усилиями государства (посредством законодательства, реализующего определенную макроэкономическую политику), научной сферы (фундаментальные исследования и подготовка исследовательских кадров) и предпринимательской среды (прикладные исследования, коммерциализация технологий, производство и сбыт инновационной продукции).

Современная инноватика, анализируя и обобщая опыт управления национальной инновационной системой, разрабатывает новые научные подходы, позволяющие ускорить формирование саморазвивающейся НИЭС. Сегодня особый научный и практический интерес приобрела модель НИЭС, опирающаяся на сложное многоуровневое партнерство трех составляющих: университетов (науки), бизнеса и власти. Применение биологической аналогии к институциональным воззрениям экономистов позволило представить данное партнерство в виде социальной конструкции, несущей в себе преимущества спиральной молекулы ДНК, задающей повышенную адаптивность к постоянно изменяющимся внешним воздействиям. Модель получила название «тройной спирали» (TripleHelixModel). Первыми дали данное определение Г. Ицкович [18] и Л. Лидесдорффом [19].

Таким образом, необходимо отметить, что инновационная экосистема страны состоит из четырех подсистем, или макроблоков: государство; предпринимательская среда; среда, производящая знания и механизмы передачи знаний.

- Региональные экосистемы. Региональная инновационная экосистема (regional innovation ecosystems) — наиболее развитый элемент национальной инновационной экосистемы, так как территория является одновременно и потребителем, и заказчиком инновационных продуктов, услуг, инноваций, направляемых в том числе и на создание комфортных условий для достижения конкурентоспособности территорий в проблемах обеспечения инновационного развития мезоуровня — компетентность человеческого капитала. Основными примерами самодостаточных территориальных экосистем являются широко известные инновационные экосистемы: «Силиконовая долина», MIT (Бостон), Кембридж, Гарвард, Томская область, Татарстан, Самара, Калуга и др.

Основой территориальной инновационной экосистемы являются: университеты и исследовательские институты, способные выступать генераторами идей, инноваций, новых разработок и источником интеллектуального капитала; малые инновационные предприятия; корпорации и компании, выпускающие инновационные продукты; развитая система венчурного инвестирования; инновационное сообщество [6].

- Локальные инновационные экосистемы (Технополисы). Существует множество определений технополисов. Наиболее часто используемым является определение технополиса (от греч.techne– искусство, мастерство и polis — город) как одной из форм свободных экономических зон, создаваемых для активизации, ускорения инновационных процессов, способствования быстрому и эффектному применению технико-технологических новшеств. Как правило, ядро технополиса образует региональный центр разработки и освоения производства высокотехнологичной продукции мирового класса. Программа деятельности технополиса обычно включает проведение фундаментальных и прикладных научных исследований с последующим продвижением их результатов в производство [9].

Формирование инновационных экосистем технополисов зародилось и получило широкое распространение за рубежом [12]. Успешным примером такой трансформации служит НИЭС Китая, где создание технополисов было основным трендом государственной инновационной политики в рамках долгосрочных генеральных программ по развитию и модернизации китайской науки и техники. Результатом стремительной коммерциализации университетов (науки) стала трансформация их деятельности в сторону усиления предпринимательской составляющей. Под влиянием государственной политики сформировалось второе сетевое пространство, необходимое для формирования инновационной среды, – «пространство консенсуса» представителей науки и бизнеса. Постепенно двойные взаимоотношения трансформировались в отношения упомянутой выше тройной спирали.

В качестве успешных российских практик по созданию локальных инновационных экосистем можно рассматривать пилотные проекты – Инновационный территориальный центр «ИНО Томск» и Камский инновационно территориально-производственный кластер «ИнноКам». Проекты осуществляются региональной властью совместно с Правительством РФ в рамках государственных программ.

Также стоит отметить, что наиболее близкими по условиям создания локальных инновационных экосистем являются «Наукограды» и ЗАТО ГК «Росатом», в которых сосредоточены прикладная и фундаментальная наука, сосредоточенные в отраслевых НИИ и Вузах. В данных территориях государство оказывает меры поддержки для развития науки и социально-экономической среды. В ряде территорий созданы инфраструктурные (технопарки, индустриальные парки) и организационные основы (особые экономические зоны, кластерные программы, территории опережающего социально-экономического развития) коммерциализации научных разработок.

- Корпоративные (отраслевые) инновационные экосистемы. Корпоративная инновационная экосистема [6] развивается на платформе теории открытых инноваций, частно-государственных партнерств как системы государственной поддержки и распределения рисков инновационных проектов, организации исследовательской деятельности внутри корпораций и создания сети малых инновационных предприятий. Открытые инновации предполагают постоянный поиск новых компетенций для инновационных проектов, которые лучше всего осуществлять за пределами корпораций, через партнеров, взаимодействия с университетами, привлечение для реализации инновационных компаний (стартапов) на основе предварительного установления условий владения и использования интеллектуальной собственности. Как правило, научно-исследовательская деятельность корпораций организуется через материнские компании, спиноффы, при этом компании участвуют в образовательных процессах университетов, представляя процессы совершенствования технологий на основе полученных знаний.

- Предпринимательские инновационные экосистемы. Идея предпринимательской экосистемы (business ecosystem) впервые была сформулирована Дж. Ф. Мур [22] в 1996 г. (до предложенного Ч. Весснером в 2004 году понятия инновационной экосистемы), в состав которой входят компании и формируемые ими сеть поставщиков, рыночных посредников, потребителей и конкурентов. Дж. Ф. Мур утверждает, что отношения между компаниями выстраиваются аналогично экосистеме в природе, а с помощью взаимодействия (даже в том случае, если компании являются не партнерами, а конкурентами) можно достигнуть больших результатов, чем поодиночке. Данные идеи способствовали дальнейшему распространению концепции экосистем на более узкие сферы предпринимательства. Так, например, была описана экосистема цифрового бизнеса (digital business ecosystem) [17], которая по сути является составной частью предпринимательской экосистемы. В настоящее время нередко говорят о создании крупными международными компаниями и транснациональными корпорациями (ТНК), особенно специализирующимися на производстве компьютеров и программного обеспечения, экосистемы своих продуктов, которые гармонично дополняют друг друга и при совместном использовании приносят потребителю дополнительное удобство в использовании продукта. С точки зрения компании, формирование экосистемы продукта означает рост привлекательности продукции в глазах потребителей, новые возможности экономии (используется единая рекламная концепция, продукты рассчитаны на совместное использование и, следовательно, на единую целевую аудиторию), повышенную лояльность к бренду и дополнительные сдерживающие факторы от переключения на продукцию конкурентов. Бизнес экосистемы становятся основой бизнес модели развития компаний и ключевым элементом бизнес стратегии большинства организаций.

- Экосистема инновационного индивидуума. Индивидуальный уровень инновационной экосистемы представляет собой человек инновационный (homoinnovaticus) — субъект инновационного развития, обеспечивающий генерацию и реализацию инновационных идей, который должен постоянно обновлять свои знания и самообучаться, быть мобильным и географически, и ментально, обладать исследовательскими и проектными компетенциями, способным к партнерским отношениям и доверительному взаимодействию [7]. Для становления индивидуального уровня инновационной экосистемы необходимо такое реформирование системы образования, которое должно базироваться на понимании глубоких изменений в современных условиях глобализации, стратегии непрерывного образования (longlifeeducation), создании комфортных условий труда и качества жизни в сфере науки и высоких технологий для людей, обеспечивающих инновационные процессы — исследователей, аналитиков, экспертов, инвесторов, бизнес-ангелов, менеджеров венчурного финансирования и инновационного предпринимательства, основателей стартапов и др.

Проблемы становления homoinnovaticus обсуждались на инновационных форумах в Сан-Франциско (2010), Новосибирске (2010), Москве — Форум открытые инновации (2012, 2013, 2014); в результате сформулированы ключевые компетенции инновационного сообщества, которые нашли отражение в документе «Инновационная Россия 2020: стратегия развития РФ до 2020 г.», основные из них: способность к постоянному совершенствованию; стремление к новому; критическому мышлению; готовность к разумному риску; креативность и предприимчивость; умение работать в команде, в высококонкурентной среде, самостоятельно и др. Перечисленные признаки homoinnovaticus впервые были представлены и описаны Й. Шумпетером [15] при характеристике субъектов инновационной деятельности — инновационных предпринимателей.

1.2. Экосистемный подход в инновационной политике

Экосистемный подход рассматривает инновационные системы всех уровней (национального, регионального и др.) как динамичную совокупность организаций и институтов вместе с мобильной совокупностью их многомерных внутренних связей. По одной из трактовок, она включает в себя экономических агентов, их взаимоотношения, а также инновационную среду, состоящую из идей, технологий, правил игры, социальных взаимодействий и культуры. Экосистемный подход в инновационной политике выдвигает ряд важных для экономической политики принципов, расходящихся с установками статичной системной модели. Во-первых, если статичные системы могут регулироваться исключительно методом сверху, путем воздействия государства на организации и институты, то экосистема имеет свои, рыночные механизмы саморазвития, т. е. она управляется методом снизу, что создает предпосылки непрерывности инновационных процессов, устраняя избыточное государственное вмешательство. Во-вторых, экосистемный подход делает акцент не столько на самих участниках системы, сколько на характере и динамике их взаимодействий (друг с другом и с потенциальными участниками), подчеркивая, что именно коллаборация, рассматриваемая как горизонтально-сетевая среда коммуникаций между всеми секторами и организациями, обеспечивает создание и диффузию потоков знаний, преобразование этих потоков в инновации и дальнейшее распространение новшеств по всей экономике. Хотя экосистемы, в отличие от систем, никак не связаны пространственными границами, коллаборация участников сетей происходит на конкретных территориях и связана с фактором локализации инновационных процессов. Важность этого фактора раньше других осознали в Финляндии и Швеции, где уже в начале 1990-х гг. методом снизу начали создаваться региональные инновационные системы, основанные на сетевых взаимодействиях. В последующие годы скандинавские идеи широко распространились по всем странам ОЭСР, которые адаптировали их к своей национальной и региональной специфике. Аналогичного подхода к организации инновационных процессов придерживаются и эксперты Всемирного банка. Другими словами, для запуска инновационной модели роста экономике нужна не только современная инфраструктура (научные центры, технопарки, институты развития и др.), но, прежде всего горизонтально-сетевая среда коммуникаций между всеми секторами и организациями или коллаборация. Наличие такой среды способствует самообразованию различных инновационных экосистем, совокупность которых формирует инновационный ландшафт территории, где на базе переплетения различных сетевых сред зарождаются и циркулируют мощные потоки новых знаний [13]. В XXI веке мир переходит к новому, сетевому укладу, основанному на динамичных горизонтальных взаимодействиях, а мировая экономика и все ее подсистемы стратифицируются в сетевые кластерные структуры — гораздо более гибкие, чем модель иерархии, и одновременно более интегрированные, чем модель рынка. Усложнение строения и повышение пластичности систем призвано придать им способность к саморазвитию на базе непрерывных обновлений, т.е. сделать экономический рост инновационно ориентированным, а соответственно, и более устойчивым.

Лежащая в основе инновационной экосистемы модель «тройной спирали» предполагает наличие трех элементов: наука, производство и государство.

В обществе, основанном на инновациях и научных знаниях, должна быть усилена роль университетов во взаимодействиях с государством и бизнесом. Это определено тем, что отличительно особенностью инновационного развития России является доминирующая роль в исследованиях и научных разработках университетов, а не отраслевых и корпоративных научных центров. Кроме этого для создания инновационной экосистемы необходимо наличие предприятия мирового уровня, позволяющего коммерциализировать данные научные разработки. Успешная инновационная экосистема нацелена на коммерциализацию инноваций [10]. Инновационные экосистемы построенные на коллаборации, считаются успешными инновационными экосистемами. В основе успешной экосистемы лежит сетевая организационная структура. В современной экономике наиболее положительно себя зарекомендовала сетевая кластерная модель. Роль государства при формировании инновационной экосистемы в России значительна и распространяется не только на создание мер инфраструктурной поддержки, налоговых и неналоговых льгот, а также на четко выраженную инвестиционную поддержку.

2. Экспериментальная часть

Рассмотрим построение самоорганизующейся инновационной экосистемы в отдельном локально-территориальном образовании Красноярского края ЗАТО г. Железногорск. ЗАТО г. Железногорск входит в число крупнейших городов Красноярского края по численности населения, уступая только Красноярску, Норильску и Ачинску. Эти города составляют территориальное конкурентное окружение ЗАТО Железногорск. Около 3% населения края на начало 2016 года поживают в ЗАТО Железногорск.

В специализации Красноярского края ЗАТО Железногорск занимает положение инновационно-технологического центра. Самая высокая доля затрат на НИОКР в экономике ЗАТО Железногорск и края приходится на космическую промышленность и производство ядерных материалов. В ЗАТО Железногорск с 2011 года функционирует кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск – точка инновационного роста, заметная не только в региональном, но и в национальном масштабе.

2.1. Базовые условия для создания инновационных экосистем в зонах особого территориального развития

На первом этапе создания экосистемы предприятия крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также ВУЗы были собраны в единый кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск. Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск был создан в 2011 году решением рабочей группы «Ядерные технологии» Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. Основными направлениями специализации кластера являются космические и ядерные технологии.

Ключевыми продуктами, создаваемыми в рамках кластерной кооперации, являются: производство МОКС-топлива, аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, космические геодезические спутники, космические аппараты, комплексы и системы связи, ретрансляции и телевещания, телекоммуникационное оборудование и технологии завершающей стадии ядерного топливного цикла (технологии бэкэнда), реализуемые в рамках кооперационных проектов ключевых участников кластера

На территории ЗАТО г. Железногорск сформирована системная инновационная инфраструктура предназначенная для развития технологического предпринимательства, включающая необходимые элементы для ускоренного трансфера технологий:

- открыт Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор на территории Железногорска в 2014 году для работы с новыми идеями и новыми проектами;

- промышленный парк, созданный при поддержке Минэкономразвития России (в настоящее время закончено строительство первой очереди, проведены инженерные коммуникации и подготовлена площадка 10 Га для размещения производств, сдан в эксплуатацию производственный корпус № 1 площадью 10 тыс. м2), с целью масштабирования производства технологических решений, имеющих коммерческий потенциал за пределами базовых компаний кластера;

- инжиниринговые центры, созданные при поддержке Минэкономразвития России;

- центры молодежного инновационного творчества и другие объекты инновационной инфраструктуры.

Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск стал одним из лидеров проекта Минэкономразвития России по созданию территориальных инновационных кластеров. За период с 2013 по 2015 гг. общий объем инновационной продукции, произведенной организациями-участниками кластера в рамках кооперации превысил 94 млрд. рублей, было создано дополнительно более 1200 высокопроизводительных рабочих мест. Высокая инвестиционная привлекательность кластера подтверждается объемом привлеченных инвестиций – более 20 млрд. рублей за 3 года.

2.2. Создание локальной инновационной экосистемы в зоне особого территориального развития

В 2015-2016 годах в рамках работ по созданию территорий опережающего развития в закрытых городах ядерной отрасли, была сформирована концепция территории опережающего социально-экономического развития ЗАТО г. Железногорск, согласно которой промышленный парк станет ключевой площадкой с льготными условиями для размещения резидентов, т.е. возникли условия и основания для продолжения проекта и создания нового типа локального территориального образования, работающего в зоне особых территориального развития: агломерационного кластера.

Накопленный научно-технологический, кадровый и производственный потенциал при поддержке федеральных ведомств и институтов развития позволил в короткие сроки сформировать в Красноярском крае глобально конкурентоспособный агломерационный кластер «Технополис «Енисей» мирового уровня инвестиционной привлекательности, который будет обеспечивать опережающие темпы экономического роста региона и страны в целом. Основная цель проекта — обеспечение достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск путем формирования глобального инжинирингового центра, являющегося мировым лидером в проектировании систем спутниковой связи и ядерной безопасности и национальным лидером в новой индустриальной платформе, ориентированной на рынки новых технологий и приоритеты Национальной технологической инициативы. Локальная инновационная экосистема ЗАТО г. Железногорск должна стать элементом региональной инновационной экосистемы, обеспечивающей радикальное ускорение перехода знаний «от идеи до рынка». Основным результатом по достижению мирового уровня коммерциализации технологий будет являться формирование в кластере эффективной системы создания технологических компаний с минимальными транзакционными издержками для предпринимателей. Главными источниками технологического предпринимательства станут ВУЗы, которые будут генерировать устойчивый поток бизнес проектов и стартапов в высокотехнологических отраслях. Поток стартапов будет поддерживаться объектами инновационной инфраструктуры и далее масштабироваться на уровне производственной инфраструктуры кластера с выходом на международные рынки.

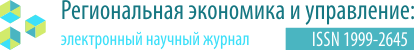

В качестве системы управления локальной инновационной экосистемы агломерационного кластера предлагается схема, отраженная на рисунке 1.

Рисунок 1 — Схема управления агломерационного кластера

Новую модель управления инновационным кластером развития предлагается осуществить на основе совмещения двух уровней власти. На федеральном уровне предусматривается создание Совета кластера, при этом целесообразно, чтобы Главой совета кластера стало публичное лицо. В состав Совета инновационного кластера предлагается включить представителей федеральных институтов развития, представителей ФОИВ, руководство Красноярского края. Предполагается, что Совет кластера, высший орган управления кластером, наделяется попечительскими функциями.

Ядром управления кластера остается АЭВ «N», управляющая сетью проектных офисов:

- офисы коммерциализации в вузах;

- центр поддержки высокотехнологичного экспорта;

- агентство по привлечению инвестиций мирового уровня;

- центр мониторинга и прогнозирования потребностей кластера в кадрах;

- региональный венчурный фонд;

- проектный офис национальной технологической инициативы;

- проектный офис, специализирующийся на работе с малым и средним бизнесом на базе ОАО «M».

2.3. Механизмы реализации проекта создания агломерационного кластера

Одним из основных инструментов управления реализацией стратегии станет утвержденный Губернатором края приоритетный проект Красноярского края по развитию инновационного кластера и доведения его до мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.

Анализ элементов инновационной экосистемы [6] позволяет выявить функции и задачи каждого уровня. Несмотря на достаточный мировой опыт построения инновационных экосистем, исчерпывающего перечня достаточных условий для обеспечения успеха инновационной экосистемы не существует, так как каждая страна обладает индивидуальными особенностями (климатическими, геополитическими, социокультурными, ресурсными и др.). Каждая страна, территория, корпорация, университет должны определять индивидуальные методы управления формированием и развитием инновационных процессов для достижения успехов в инновационной деятельности. Но, вместе с тем, на основе эволюционного подхода к развитию инноваций известны необходимые условия формирования инновационных экосистем, к числу которых следует отнести: осознание обществом необходимости инновационного развития, выбор стратегических приоритетов, высокий уровень финансирования науки (не менее 4% ВВП в год), высокий (мировой) уровень образования, соответствующее законодательство в области финансирования, налогообложения, учреждения инновационных организаций, а также снижения бюрократических процедур в области инновационного бизнеса, коммерциализации и трансфера технологий.

Анализ моделей проведения исследований и разработок позволяет выявить основные этапы формирования инновационных экосистем:

- Этап концентрации ресурсов характеризуется наращиванием научно-исследовательского потенциала для любого уровня инновационной экосистемы (индивидуальной, корпоративной, территориальной, национальной и наднациональной).

- Этап трансформации экономики региона и формирование инновационной экосистемы. Данный этап характеризуется симбиозом технологических стартапов малых инновационных предприятий, крупного высокотехнологичного бизнеса; кроме того, складываются устойчивые кластеры наукоемких компаний; региональные власти переходят к активной политике поддержки инновационного предпринимательства и созданию необходимой для этого инновационной инфраструктуры; проводятся масштабные рекламные и PR-кампании, призванные сформировать новый бренд региона как инновационного центра.

- Этап инновационного и технологического прорыва — стремительный рост оборота крупных высокотехнологичных компаний и превращение их в глобальных игроков; значительный рост числа технологических стартапов; формирование рынка венчурных инвестиций и механизма разделения рисков венчурных инвесторов, например, в рамках частно-государственного партнерства.

- Этап зрелости инновационной экосистемы. Созданная инновационная инфраструктура поддержки инновационных предприятий работает эффективно, становится все более «технологичной» и масштабируемой; происходит развитие собственного бренда инновационной экосистемы; встраивание в существующие и создание новых технологических цепочек на основе международной кооперации. Таким образом, модель стратегических инновационных сетей («тройной спирали») как инновационный подход к интеграции и созданию рынка знаний предлагает новый инструментарий развития инновационных процессов, основным принципом которого является способность к саморазвитию инновационных сетевых структур на основе консенсуса на всех уровнях экономических отношений

2.4. Перспективы развития агломерационного кластера в контексте основных тенденций развития зарубежных партнеров

Как было показано раньше – в основе сетевой организационной структуры управления инновационной экосистемы лежит сетевая модель кластера, потому остановимся на более детальном рассмотрении стратегии развития кластера ЗАТО г. Железногорск трансформированному в агломерационный кластер.

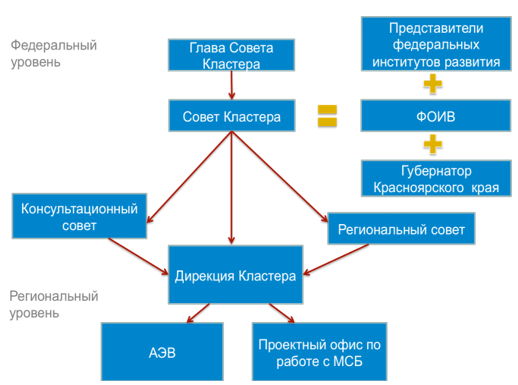

Согласно стратегии, к 2020 году агломерационный кластер должен стать глобальным инжиниринговым центром, инженерно-технологическим ядром страны, мировым лидером в проектировании систем спутниковой связи и ядерной безопасности, национальным лидером новой индустриальной платформы (рисунок 2). В силу происходящих в мире изменений, заключающихся, главным образом, в смене технологической платформы и появлении новых рынков, типов бизнеса, развитии цифровых технологий, в кластере возникает необходимость в расширении направлений развития (специализации) базовых компаний кластера и вовлечении новых быстро растущих компаний, ориентированных на новые формирующиеся технологические рынки.

К 2020 году кластер должен достичь мирового технологического лидерства в создании систем спутниковой связи и ядерной безопасности, а также стать частью глобальных производственных цепочек на рынках новой индустриальной платформы.

Состав участников кластера будет расширен за счет крупнейших высокотехнологичных предприятий Красноярска.

Рисунок 2 — Структурная модель кластера к 2020 году

Наличие в кластере точек инвестиционной привлекательности, в первую очередь, создаваемой территории социально-экономического развития, а также мощная технологическая база и уникальные инженерно-технологические компетенции, обеспечат привлечение инвестиций мирового уровня и технологическое лидерство на глобальных рынках, в том числе на рынках НТИ АэроНэт, ТехНэт, ЭнерджиНэт.

Институциональным условием для реализации данной модели будет инновационная среда, одна из наиболее развитых в стране, для поддержки предпринимательской активности, благоприятный бизнес-климат, в том числе сервисы и инфраструктура для экспортного роста и маркетинга территории.

Для достижения мирового лидерства в изменившихся и сверхконкурентных условиях в стратегических отраслях России – космической и ядерной отрасли, требуется интеграция новых технологических платформ на базе ключевых компаний кластера с учетом накопленного опыта и сложившихся компетенций:

- инновационной платформы систем спутниковой связи на базе АО «D» – центра технологической платформы «NN»), по направлению новые поколения спутников и услуги космической связи;

- технологического ядра в бэкэнде на базе ФГУП «X» — опытно-демонстрационного центра в области замкнутого ядерного топливного цикла атомной энергетики на базе быстрых реакторов.

Усилению позиции кластера на международном уровне также будет способствовать формирование новой для региона специализации по следующим направлениям новой индустриальная платформы: новые материалы, инжиниринг, большие данные, интернет вещей, системы навигации и ГИС, беспилотные летательные аппараты, аддитивные технологии, информационно-коммуникационные технологии, новая энергетика. В новых направлениях кластер должен будет занять позицию центра уникальных компетенций и экспортера инженерных услуг национального уровня. Институциональными условиями для реализации данной модели будет одна из наиболее развитых в стране инновационная среда для развития предпринимательской активности, благоприятный бизнес-климат, включая сервисы и инфраструктуру для экспортного роста и маркетинга территории. Заданная целевая структурная модель предполагает рост числа участников, так и пересмотр территориальной модели кластера – с соответствующим существенным расширением территории реализации кластерных проектов и инициатив. В 2016 году произошло существенное расширение спектра участников и партнеров кластера. Происходит включение новых технологических компаний, инновационных институтов, объектов поддержки науки и инноваций, вовлечение в кооперацию внешних участников, институтов развития и фондов.

Для установления кооперационных связей и перетока знаний и технологий из зоны концентрации ресурсов в инженерную зону с последующим их масштабированием и выводом на внешние рынки стратегического значения и рынки новой технологической платформы в кластере, помимо созданных объектов мягкой и жесткой инновационно-технологической инфраструктуры, будет сформировано единое коммуникационное пространство.

Результатом реализации проекта станет существенный рост экономики агломерационного кластера, что видно из таблицы 1.

Таблица 1 — Ключевые показатели эффективности реализации стратегии кластера

| Наименование показателя | Целевое значение показателя на 2020 год |

| Рост выработки на одного работника организации -участника инновационного кластера (по сравнению с 2016 г.), % | 30 |

| Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в организациях- участниках инновационного кластера, штук | 5000 |

| Объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие инновационного кластера за период с 2016 по 2020 гг., млрд. руб. | 20 |

| Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполненных совместно двумя и более организациями-участниками инновационного кластера, либо одной или более организацией -участником совместно с иностранными организациями, за период с 2016-2020 гг., млрд. руб. | 5 |

| Рост числа международных патентов на изобретения в организациях-участниках инновационного кластера (по сравнению с 2016 г.), в разах | 3 |

| Число технологических стартапов, получивших инвестиции, штук | 120 |

| Увеличение совокупной выручки от продаж компаниями инновационного кластера несырьевой продукции на экспорт, в разах | 3 |

Экспертная оценка перспектив развития агломерационного кластера позволяет сделать вывод, что в пределах Красноярской городской агломерации, ЗАТО г. Железногорск укрепляет свои позиции как инженерное ядро кластера и перспективная зона локализации технологических индустриальных проектов, при этом г. Красноярск выступает территорией концентрации ресурсов для научного, технологического роста, а также рынков потребления.

Заключение

В работе рассмотрена зона особого территориального развития – ЗАТО г. Железногорск. В процессе исследования было выявлено, что для создания самоорганизуемой инновационной экосистемы необходимо наличие на территории университетов, как источника новых знаний и перспективных исследований, и предприятий, обладающих высокотехнологичными производствами и компетенциями, способными коммерциализировать эти исследования. Еще одним условием является наличие организационной сетевой структуры управления, способной объединить данные направления. Отсутствие в ЗАТО г. Железногорск университетов, обладающих новыми знаниями и перспективными исследованиями, заставляет выстроить коллаборацию предприятий с университетами г. Красноярска в рамках агломерации. Организационная структура управления представлена АЭВ «N», концентрирующим в себе функции управления инновациями, трансфера технологий, коммерциализации и управления малым и средним бизнесом. Центр технологического предпринимательства представлен промышленным парком, в перспективе на базе которого будет создана Территория социально-экономического развития.

Для адаптации к институциональным и рыночным изменениям на региональном, федеральном и международном уровне на следующем этапе развития должна произойти трансформация кластера в лидера инвестиционного роста мирового уровня, формирующего новую экономику Красноярского края на основе открытой инновационной экосистемы со специализацией на рынках новой индустриальной платформы и передовых производственных технологий. Для достижения поставленной цели и осуществления перехода на следующий этап развития кластеру предстоит расширить направления технологической специализации; сформировать цепочки от разработок до массового производства, обеспечив их недостающей инфраструктурой и сервисами; провести отработку эффективной инвестиционно-правовой системы кооперации крупных технологических компаний и малого и среднего в совместных НИОКР-проектах и ГЧП; выстроить эффективную экосистему «наука – технологии – инновации», направленную на рост предпринимательства и экспортных высокотехнологичных компаний; отработать вовлечение детей и молодежи в инженерную и инновационную деятельность, а также сконцентрировать федеральные ресурсы на проектах новой экономики края. Реализация данного проекта наиболее эффективна для зон особого территориального развития.

Библиографический список:

- Бекетов H.В. Проблемы национальной инновационной системы России // Проблемы современной экономики. 2004. №4 (12).

- Венчурные инвестиции экосистематехнологического предпринимательства: сб. статей. М.: Изд-во Российской венчурной компании, 2011. С. 96.

- Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы. Уроки для России. М.: Наука, 2011. С. 48.

- Дудин М.Н. Обеспечение устойчивости экономического роста на региональном уровне в условиях инновационного развития//Региональная экономика: теория и практика, 2015, №14 (389), с.2-15.

- Иванова Н. И. Национальные инновационные системы. М.: Наука, 2002. С. 7

- Каранатова Л.Г., Кулев А.Ю. Современные подходы к формированию инновационных экосистем в условиях становления экономики знаний// Управленческое консультирование,2015, № 12, с.39-46.

- Международная декларация по итогам Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации». М., 2013.

- Отчет «The Global Startup Ecosystem Ranking 2015» компания Compass, URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/globalnyj-rejting-startap-ekosistem-2015.(дата обращения: 28.02.2017).

- Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с., 1999.

- РВК, Развитие инновационных экосистем вузов и научных центров, Санкт-Петербург, Февраль 2015

- Реймер Д. 5 Стратегий построения Бизнес Экосистем, URL: http://denreymer.com/business-ecosystem(дата обращения: 28.02.2017).

- Решетникова М.С. Формирование инновационного пространства на примере эволюции пекинской экспериментальной зоны развития высоких технологий // Теория и практика общественного развития, 2015, № 20, с 94-97.

- Смородинская Н.В. Сетевые инновационные экосистемы и их роль в динамизации экономического роста// Инновации №7(189), 2014, с.27-33

- ТретьякВ., Тихонова С.А. Экономическая природа национальной инновационной системы. С. 9. URL: virtass.ru/admin/pics/2%20-%2019.doc.

- Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982

- Яковлева А.Ю. Факторы и модели формирования и развития инновационных экосистем: автореф. канд. экон. наук. М.: Изд-во НИУ «Высшая школа экономики», 2012. С. 52.

- Coralio A., Passiante G., Prertcipe A. The Digital Business Ecosystem. Edward Elgar Publishing Limited, P. 41–42.

- Etzkowitz H. The Triple Helix: University-Industry-Government. Innovationin Action. Routledge, 2008. 180 p.

- Leydesdorff L. The Triple Helix of University–Industry–Government Relations/in E. Carayannis, D. Campbell (eds.). Encyclopedia of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship, New York: Springer, February 2012

- Lundvall В.-A. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. L., 1992. P. 20.

- Metcalfe S. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives / ed. bv P. Stoneman // Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford (UK); Cambridge (US): Blackwell Publishers, 1995.

- Moore J. F. The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems. N.Y.: Harper Business, 1997. P. 6–7.

- Nelson R. National Innovation Systems. A Comparative Analysis. N.Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1993.

- URL: slovari.yandex.ru.

- Wessner С. W. Entrepreneurship and the Innovation Ecosystem. Policy Lessons from the United States//The Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy. Germany, 2004. P. 5.

Bibliography:

- Beketov H. V. Problems of the National Innovation System of Russia [Problemy nacional’noj innovacionnoj sistemy Rossii]// Problems of Modern Economics. 2004. № 4 (12).

- Venture investments of the ecosystem of technological entrepreneurship [Venchurnye investicii jekosistematehnologicheskogo predprinimatel’stva]: coll. articles. Moscow: Publishing House of the Russian Venture Company, 2011. P. 96.

- Golichenko O.G. Main factors of the development of the national innovation system. Lessons for Russia [Osnovnye faktory razvitija nacional’noj innovacionnoj sistemy. Uroki dlja Rossii]. M .: Nauka, 2011. P. 48.

- Dudin M.N. Ensuring the sustainability of economic growth at the regional level in the conditions of innovative development [Obespechenie ustojchivosti jekonomicheskogo rosta na regional’nom urovne v uslovijah innovacionnogo razvitija]// Regional economy: theory and practice, 2015, №14 (389), p.2-15.

- Ivanova N.I. National innovation systems [Nacional’nye innovacionnye sistemy]. Moscow: Nauka, 2002. P. 7

- Karanatova L.G., Kulev A.Ju. Modern approaches to the formation of innovative ecosystems in the conditions of the knowledge economy formation [Sovremennye podhody k formirovaniju innovacionnyh jekosistem v uslovijah stanovlenija jekonomiki znanij]// Administrative counseling, 2015, No. 12, p.39-46.

- International Declaration on the results of the Moscow International Forum of Innovative Development «Open Innovations» [Mezhdunarodnaja deklaracija po itogam Moskovskogo mezhdunarodnogo foruma innovacionnogo razvitija «Otkrytye innovacii»]. M., 2013.

- Report «The Global Startup Ecosystem Ranking 2015» [Otchet «The Global Startup Ecosystem Ranking 2015»] company Compass, URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/globalnyj-rejting-startap-ekosistem-2015.(date address: 28.02.2017).

- Rajzberg B.A., Lozovskij L.Sh., Starodubceva E.B. Modern economic dictionary [Sovremennyj jekonomicheskij slovar’]. — 2 nd ed., Rev. M .: INFRA-M. 479 pp., 1999.

- RVC, Development of innovative ecosystems of universities and research centers [Razvitie innovacionnyh jekosistem vuzov i nauchnyh centrov], St. Petersburg, February 2015

- Rejmer D. 5 Strategies for Building a Business Ecosystem [5 Strategij postroenija Biznes Jekosistem], URL: http://denreymer.com/business-ecosystem(date: February 28, 2017).

- Reshetnikova M.S. Formation of an Innovation Space by the Example of the Evolution of the Beijing Experimental Zone for the Development of High Technologies [Formirovanie innovacionnogo prostranstva na primere jevoljucii pekinskoj jeksperimental’noj zony razvitija vysokih tehnologij]// Theory and Practice of Social Development, 2015, No. 20, pp. 94-97.

- Smorodinskaja N.V. Network Innovative Ecosystems and Their Role in the Dynamization of Economic Growth [Setevye innovacionnye jekosistemy i ih rol’ v dinamizacii jekonomicheskogo rosta]// Innovations No. 7 (189), 2014, p. 27-33

- Tret’jakV., Tihonova S.A. The economic nature of the national innovation system [Jekonomicheskaja priroda nacional’noj innovacionnoj sistemy]. 9. URL: virtass.ru/admin/pics/2%20-%2019.doc.

- Shumpeter J.A. The Theory of Economic Development [Teorija jekonomicheskogo razvitija]. Moscow: Progress, 1982

- Jakovleva A.Ju. Factors and models of the formation and development of innovative ecosystems [Faktory i modeli formirovanija i razvitija innovacionnyh jekosistem]: Abstract of Cand. Cand. econ. sciences. Moscow: Izd-vo Nau «Higher School of Economics», 2012. 52.

- Coralio A., Passiante G., Prertcipe A. The Digital Business Ecosystem. Edward Elgar Publishing Limited, P. 41–42.

- Etzkowitz H. The Triple Helix: University-Industry-Government. Innovationin Action. Routledge, 2008. 180 p.

- Leydesdorff L. The Triple Helix of University–Industry–Government Relations/in E. Carayannis, D. Campbell (eds.). Encyclopedia of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship, New York: Springer, February 2012

- Lundvall В.-A. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. L., 1992. P. 20.

- Metcalfe S. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives / ed. bv P. Stoneman // Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford (UK); Cambridge (US): Blackwell Publishers, 1995.

- Moore J. F. The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems. N.Y.: Harper Business, 1997. P. 6–7.

- Nelson R. National Innovation Systems. A Comparative Analysis. N.Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1993.

- URL: slovari.yandex.ru.

- Wessner С. W. Entrepreneurship and the Innovation Ecosystem. Policy Lessons from the United States//The Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy. Germany, 2004. P. 5.

Еще в рубриках

Экономика инноваций