Методологические проблемы и организационная структура управления пространственным развитием регионов

Methodological problems and organizational structure of the spatial development governance

Авторы

Аннотация

Исследованы методологические проблемы управления социально-экономическим развитием регионов в условиях разработки новой системы государственного и муниципального управления. Предложен новый подход к региональному управлению, особенностью которого является учет объективных условий и противоречий регионального воспроизводства, ориентация управления на повышение конкурентоспособности региональной экономики, использование новых инструментов государственного регулирования и планово-прогнозной деятельности на региональном уровне. На основе обобщения опыта практической деятельности региональных и муниципальных органов власти и анализа схем и процедур планово-прогнозной деятельности предложена организационная структура управления пространственным развитием РФ, обеспечивающая единство и взаимосвязь между региональным и муниципальным уровнями управления.

Ключевые слова

пространственное развитие региона, региональная политика, система территориального управления, система государственного и муниципального управления управление региональным развитием, организационная структура управления, дифференциация развития регионов, территориальное планирование

Финансирование

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Проект № 16-02-00157

Рекомендуемая ссылка

Методологические проблемы и организационная структура управления пространственным развитием регионов// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №1 (49). Номер статьи: 4908. Дата публикации: 19.01.2017. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/4908/

Authors

Abstract

This paper deals with methodological problems of governance of regional socio-economic development in the conditions of elaboration of a new system of state and local government. Offered has been a new approach to regional governance, which is characterized by taking into account the objective conditions and controversies of regional reproduction, by the orientation of management at the improving of regional economy competitiveness and the use of new instruments of state regulation and methods of planning and forecasting at a regional level. On the basis of generalization of operational experiences of regional and municipal authorities and on that of the analysis of schemes and procedures of planning and forecasting, a new structure of governance bodies of the RF spatial development ensuring the unity and the interrelation between regional and municipal authorities has been worked out.

Keywords

spatial development of the region, regional policy, territorial management system, the system of state and municipal government management of regional development, organizational structure, differentiation of regional development, spatial planning

Project finance

This article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research, project number 16-02-00157

Suggested Citation

Methodological problems and organizational structure of the spatial development governance// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №1 (49). Art. #4908. Date issued: 19.01.2017. Available at: https://eee-region.ru/article/4908/

Введение

Внешнеэкономические и внешнеполитические факторы привели к безотлагательной необходимости кардинальной смены модели экономического развития российской экономики. Если в период высоких цен на топливно-энергетические ресурсы на мировом рынке можно было ограничиться лишь теоретизированием относительно изменения вектора развития экономики, рассуждениями о переходе к модернизации, к созданию высокотехнологичного сектора экономики и при этом ничего не менять в системе управления, то в современных условиях сохранение действующей модели управления экономическим развитием содержит в себе угрозу для безопасности всего государства [3, 4, 12]. Причем эта угроза будет исходить, прежде всего, из-за нарастания социальной напряженности, вызванной низкими доходами подавляющей части населения, глубоким расслоением российского общества по уровню доходов и дифференциацией в качестве жизни населения различных регионов и муниципальных образований России.

Современные проблемы управления пространственным развитием привлекают внимание как практиков, так и исследователей. Общая оценка современного уровня решения проблем регионального и муниципального развития в стране и за рубежом, позволяет сделать следующие выводы: основные элементы социально-экономических систем регионов недостаточно исследованы и не одинаково подготовлены к переходу к новой модели регионального управления, в которой велика роль рыночных факторов; научно не обоснованы полномочия органов власти иерархической системы территориального управления; не обоснованы экономические, социальные и финансовые нормативы, которые должны выполнять функции финансово-экономических инструментов, обеспечивающих достижение целей и задач комплексного социально-экономического развития; в исследованиях отдельных звеньев механизма управления экономикой региона отсутствует системность и программно-целевой подход, что необходимо для перехода на новую модель регионального и муниципального управления [20,21]. С принятием нового закона о стратегическом планировании существенно изменился механизм управления пространственным развитием региона. В связи с этим необходимо проведение исследований, направленных на создание эффективной системы регионального и муниципального управления, что становится главной предпосылкой последовательного и успешного продвижения по пути реализации экономических и социальных реформ.

Актуальные проблемы управления региональным развитием

В настоящее время в экспертном сообществе нет методологического единства в понимании того, что является ключевым индикатором, интегрирующим в себе цели, ограничения и возможности развития российской экономики. В действующей модели экономического развития, которая без особых изменений используется в течение последних десятилетий, таким ключевым индикатором служит уровень инфляции. В сценариях развития российской экономики в долгосрочной перспективе, которые разработаны Министерством экономического развития РФ, сохраняются основные действующие положения: снижение уровня инфляции, сокращение государственных бюджетных расходов. При этом главным источником сокращения государственных расходов будет ограничение роста доходов работников бюджетной сферы и пенсионных выплат [24].

По данной проблеме существуют различные точки зрения в научной экономической литературе. Академик РАН В.В.Ивантер ключевым индикатором, определяющим рост экономики, считает рост потребительского спроса и инвестиций в реальный сектор экономики. И поэтому для того, чтобы обеспечить рост экономики, необходимо стимулировать рост доходов населения и рост инвестиций [6]. Эту же точку зрения активно отстаивает академик Р. И. Нигматулин, который на Научно-экспертной сессии «Россия и мир. Российский мировой проект» (26 апреля 2016 г.) выступил с резкой критикой современной экономической политики государства и подчеркнул, что главным фактором роста экономики является потребительский спрос [23]. Следует отметить, что такой подход вовсе не является новым словом в мировой экономической науке и практике: именно рост потребительского спроса признается локомотивом роста экономики Китая, Франции и других стран.

Серьезную угрозу национальной безопасности создают проблемы, связанные с пространственным развитием, которое характеризуется неоправданно высокой дифференциацией основных социально-экономических показателей, таких как денежные доходы населения, среднемесячная зарплата, инвестиции в развитие экономики территорий [8, 16]. Так, например, в 2014 году среднедушевые доходы в республике Калмыкия были в 2,2 раза ниже, чем в среднем по России. В тоже время Москва по этому показателю превышала среднероссийский уровень в 2,0 раза. Если столь большие различия в среднедушевых доходах нетрудно объяснить, прежде всего, различиями в структуре экономики (в Москве сосредоточены федеральные органы власти, служащие которых получают высокие оклады, зарегистрированы крупные государственные корпорации с высокими доходами сотрудников, а также крупные коммерческие банки и другие организации с высоким уровнем доходов), то непонятно, чем объяснить, например, большую разницу в зарплатах работников учреждений здравоохранения и образования, которые трудятся в разных регионах страны, причем не в коммерческих, а в государственных и муниципальных организациях, где государство должно обеспечивать равную оплату одного и того же труда. Так, например, среднемесячная оплата труда работников дошкольных учреждений в Москве в 2,2 раза выше, чем в Ивановской области, в 1,4 раза выше, чем в Новосибирской области. Та же самая тенденция наблюдается в оплате труда работников общеобразовательных школ: в Москве она в 2,9 раза выше, чем в Ивановской области, в 2,1 раза выше, чем в Новосибирской области [1].

Не будет большого преувеличения, если сказать, что государственная региональная политика является неэффективной, а в отдельных случаях практически не реализуется. Предметом государственной региональной политики должна являться пространственная организация экономики и условий жизнедеятельности населения. Основу пространственного развития представляет общественное разделение труда и такое размещение хозяйственной деятельности, которое дает возможность наиболее эффективно использовать ресурсный потенциал страны и ее регионов. Объектами реализации государственной региональной политики являются регионы, в отношении которых государство принимает принципиальные решения, определяющие их будущую специализацию и роль в социально-экономическом развитии государства [7, 13, 18].

Периодически государственные ведомства формулируют основные направления государственной региональной политики – ее цели, приоритеты и задачи. Так, например в 2007 году была принята «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации», разработанная Министерством регионального развития Российской Федерации. Главными приоритетами этой концепции являлось формирование из «регионов – локомотивов роста» нового опорного каркаса страны; создание системы управления человеческими ресурсами; формирование региональных модулей инновационной системы; создание условий для модернизации промышленности, поддержки и развития конкурентоспособных производственных (территориальных) кластеров; улучшение качества государственного управления в регионах и муниципальных образованиях. Очевидно, что такая государственная региональная политика ориентирована на стимулирование экономического роста регионов, располагающих такими конкурентными преимуществами, которые дают им возможность при государственной поддержке быстро включиться в мирохозяйственные связи.

В предварительных рабочих материалах «Об основных направлениях государственной региональной политики в Российской Федерации», подготовленных в 2016 году Советом Федерации, в основу концепции положено то, что приоритетом является траектория развития, которая приведет к сокращению чрезмерной дифференциации в уровне социально-экономического развития регионов.

Анализ результатов реализации инвестиционной политики в Российской Федерации свидетельствует о том, что в реальной практике ни одна из вышеуказанных концепций не находит своего отражения, если только не признать на государственном уровне, что в стране достаточно наличия двух «регионов – локомотивов роста». Из общего объема государственных инвестиций за 2005-2012 гг. 23,1% приходятся на два субъекта Федерации – на Москву (16,2%) и Санкт-Петербург (6,9%). И эта тенденция стягивания государственных инвестиций на территорию, прилегающую к Москве, продолжается: в 2014 г. Правительство РФ приняло решение о выделении значительных государственных средств на строительство третьего транспортного кольца. Между тем московская агломерация имеет наиболее благоприятный инвестиционный климат и более привлекательна для частных инвестиций по сравнению с большинством других регионов России. Поэтому, с точки зрения интересов государства, вместо того, чтобы использовать бюджетные ресурсы, было бы целесообразно и вполне реально привлечь к этому строительству частных инвесторов, но это потребовало бы значительных организационных и интеллектуальных усилий. При сохранении сложившейся тенденции инвестиционное развитие остальных субъектов Федерации особых перспектив не имеет, так как инвестиционный рейтинг большинства регионов крайне низкий, и они вряд ли могут рассчитывать на приток частных капиталовложений.

Политика пространственного развития на субфедеральном уровне также связана с рядом фундаментальных проблем, требующих своего решения. Во-первых, необходимо объективно обосновать предмет управления, функции и полномочия каждого территориального уровня – федерального, регионального и муниципального. Во-вторых, необходимо решить проблему создания адекватной финансовой системы, обеспечивающей развитие территорий каждого ранга. И, в-третьих, необходимо решить проблему создания эффективной системы управления, основанной на учете интересов и связей взаимодействующих структур общественно-экономического процесса.

Совокупность функций и полномочий каждого уровня управления, которые являются основой для определения их прав и, соответственно, ответственности, представляют собой не что иное, как предмет управления. Об отсутствии ясности по этому важнейшему методологическому вопросу свидетельствует, прежде всего, периодическая передача полномочий с одного уровня на другой, отсутствие соответствия между закрепленными полномочиями и распределением налоговых поступлений по уровням бюджетной системы. В период действия планово-распределительной системы и приоритета отраслевого принципа управления подавляющая часть материальных и финансовых ресурсов на территории поступала по отраслевым каналам и предназначалась не только для развития производства, но и для развития социальной сферы. В этих условиях система регионального и муниципального управления была относительно простой, предметом управления было так называемое местное хозяйство. С трансформацией экономики и экономических отношений эти каналы исчезли, и появилась объективная необходимость четкого определения предмета управления на региональном и муниципальном уровне. Для обоснования места и роли региональной социально-экономической системы в общественно-экономическом развитии страны, определения финансовой основы ее развития, источников средств и механизмов привлечения этих средств на территорию необходимо использовать методологию системного подхода, обеспечивающего представление региональной экономики как целостной системы со всем многообразием внутрирегиональных и межрегиональных отношений и закономерностей. Для этого необходимо рассмотреть регион с позиций воспроизводственного подхода, выявить всю совокупность непрерывных воспроизводственных процессов, протекающих на территории, их закономерности и взаимозависимости, и на этой основе создать систему управления, адекватную предмету управления.

По своей сути региональный воспроизводственный процесс — это непрерывное возобновление кругооборота материально-вещественных, трудовых и финансовых ресурсов региона [10, 14].

В основе теории регионального воспроизводства лежат следующие методологические аксиомы:

- развитие экономики и социальной сферы региона осуществляется в соответствии с законами расширенного воспроизводства;

- регион как социально-экономическое образование рассматривается как система взаимодействующих субъектов – предприятий и организаций различных форм собственности и населения, между которыми существуют информационные, финансовые и материальные связи;

- эффективность системы управления воспроизводственными процессами региона определяется учетом интересов взаимодействующих субъектов социально-экономических отношений.

Региональный воспроизводственный процесс материализуется в форме конкретных воспроизводственных циклов, результатом которых является воспроизводство продукции, услуг и необходимых условий, обеспечивающих их непрерывное возобновление. К воспроизводственным циклам относятся: воспроизводство трудовых ресурсов, финансово-кредитных и денежных ресурсов, инвестиционных ресурсов и строительного процесса, воспроизводство природных ресурсов и др. Все эти циклы имеют различный уровень локализации. Например, высоко локализован цикл воспроизводства услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие региональной экономики происходит, прежде всего, под влиянием интересов субъектов регионального воспроизводственного процесса, поэтому содержание управления общественным воспроизводством включает выявление экономических интересов различных субъектов, взаимосвязей между ними и создание механизма воздействия, способного обеспечивать условия для целенаправленного социально-экономического развития региона и поддерживать определенный баланс интересов регионального сообщества.

Одной из основных проблем, которая препятствует развитию полноценной системы местного самоуправления, является отсутствие устойчивой финансовой базы развития территорий и неопределенность ее формирования. В то же время без всякого преувеличения можно сказать, что финансовые пропорции интегрируют все пропорции воспроизводства региональной экономики, и поэтому эффективность управления социально-экономическим развитием определяется процессами формирования и использования финансовых ресурсов.

Основным финансовым источником, который служит базой для реализации функций управления социально-экономическим развитием субъектов Федерации и муниципальных образований, является их бюджет. Доходная часть бюджета формируется за счет налогов и сборов, закрепленных за региональными и местными бюджетами, отчислений от регулирующих налогов и финансовой помощи из бюджета вышестоящего уровня, а также за счет неналоговых доходов. Нормативы отчислений и размеры финансовой помощи нижестоящим бюджетам регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законами субъектов Федерации.

Идеальной модели налогово-бюджетной системы не существует. В разных странах используются различные модели, учитывающие конкретные особенности страны, включая форму государственного устройства, пространственную специфику и размещение производительных сил. Современная модель российской налогово-бюджетной системы, бесспорно, нуждается в серьезной корректировке, призванной устранить следующие ее недостатки:

- нормативы распределения налогов по уровням бюджетной системы порождают встречные финансовые потоки и не играют стимулирующей роли в повышении налогового потенциала территорий;

- налогово-бюджетная политика не ориентирована на создание условий формирования самододостаточного бюджета за счет собственных доходных источников, что не способствует повышению реальной ответственности органов власти перед населением за принимаемые решения;

- распределение налогов по уровням бюджетной системы не стимулирует заинтересованность органов управления в развитии экономического потенциала и возможности воздействия на его рост.

С одной стороны, существующая налогово-бюджетная политика отражает заинтересованность государства в централизации доходов, поскольку это увеличивает его возможности для маневра и принятия субъективных решений, но, с другой стороны, местные инициативы являются дополнительным ресурсом системы управления, способным повысить ее эффективность, и поэтому государство также должно быть заинтересовано в совершенствовании налогово-бюджетных процессов.

Очевидным абсурдом действующего законодательства является возможность регистрации головного офиса компании на территории, не имеющей ни малейшего отношения к ее производственной деятельности. Ее последующая перерегистрация в другом регионе может вызвать бюджетный кризис в регионе, в котором компания была зарегистрирована ранее. Учитывая объективно необоснованную практику, а также исходя из здравого смысла, по-видимому, было бы целесообразно закрепить налог на прибыль крупных государственных компаний полностью за федеральным уровнем. В этом случае у них не возникнет желания к перемене места регистрации, и, соответственно, не возникнет угроза для устойчивости регионального бюджета и будет обеспечена требуемая справедливость финансово-экономических отношений.

Другая проблема связана с прибылью, уходящей в оффшоры. Несмотря на объявленную политику «деоффшоризации», эта проблема не решена даже на уровне государственных корпораций. По оценкам экспертов за прошедшие два десятилетия величина прибыли, уходящая в оффшоры, составила не менее 800 млрд. долл.

Правомерно поставить вопрос о том, что налог на доходы физических лиц должен преимущественно зачисляться в бюджет той территории, где живет человек и его семья. Это объясняется наличием значительных потоков трудовой миграции, особенно между мегаполисами и прилегающими малыми городами и сельскими районами. Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет мегаполиса не отражает зависимости между качеством труда и качеством среды проживания работника, т.к. он не участвует в создании финансовой базы для развития и поддержания социальной сферы (коммунальное хозяйство, системы образования и здравоохранения, транспорт), услугами которой пользуется он сам и его семья, и производство которых финансируется местным бюджетом.

Многолетние дискуссии относительно установления более объективных ставок таких налогов, как налог на землю, на имущество, введения налога на роскошь свидетельствуют лишь о явном лоббировании интересов тех, кого это непосредственно касается и кто одновременно принимает решения. Общество пытаются убедить в том, что бюджет существенных доходов от этих налогов не получит, а в случае введения прогрессивного налога на доходы физических лиц доходы бюджета даже сократятся. Возникает естественный вопрос, почему власти других экономически развитых стран могут обеспечить налоговый контроль, и эти налоги эффективно используются для развития социальной сферы, а российские органы управления заранее уверены в отрицательном результате. Например, в бюджете Московской области были бы совсем другие возможности экономического развития, поскольку в настоящее время в этой области недвижимость существенно дороже, чем в США, а доходы от этих налогов в бюджете составляют относительно небольшую величину.

Таким образом, современная налогово-бюджетная политика не обеспечивает реальных потребностей регионов в финансовых ресурсах, не стимулирует эффективного исполнения полномочий и заинтересованности региональной и муниципальной власти в росте налогооблагаемого потенциала.

Необходимо отметить, что кроме бюджетных средств финансовые ресурсы могут поступать на территорию и по другим каналам, которые включают: средства, образующиеся на территории в результате развития предпринимательства в сфере производства товаров и услуг; средства федерального и регионального бюджетов для выполнения целевых программ (если они реализуются на территории) и государственных фондов социального обеспечения; коммерческие кредиты.

Исследование источников поступления финансовых ресурсов на территорию позволяет определить: роль собственных финансообразующих источников в формировании финансовой базы развития территории; структуру финансообразующих источников и их распределение, в том числе между различными уровнями бюджетной системы; роль населения в формировании финансового потенциала развития региона; роль финансово-кредитного рынка для расширения финансовой базы развития региона; роль федерального, регионального и местного уровня в финансировании социально-экономического развития региона; способность региона обеспечить свою финансовую самодостаточность.

Воспроизводство финансовых ресурсов территории определяется ее способностью использовать имеющийся ресурсный потенциал, ее конкурентные преимущества и соответствующие механизмы привлечения финансовых ресурсов. Основные факторы, от которых зависит финансовый климат территории, включают следующие: промышленный потенциал и его структуру, наличие конкурентоспособных производств, продукция которых востребована на внутреннем и внешнем рынке; уровень развития производственной и социальной инфраструктуры; состояние рынка труда; уровень развития всех элементов рыночной инфраструктуры (финансово-кредитной, страховой, торгово-сбытовой и т.д.).

У региональных и муниципальных органов власти имеются определенные рычаги воздействия, направленные на укрепление и развитие финансовых источников. Во-первых, это использование всех инструментов механизма поддержки предпринимательской сферы и создание благоприятного климата для развития экономики региона (долевое финансирование, информационная поддержка, развитие инфраструктуры, отсутствие бюрократических барьеров для вхождения в бизнес, помощь в получении кредитов и их возврате, налоговые льготы и др.). Во-вторых, это активный поиск возможностей участия в целевых федеральных и региональных программах, которые финансируются из федерального и регионального бюджетов. Учитывая, что при распределении средств федерального бюджета все субъекты Федерации конкурируют друг с другом, вхождение в целевые программы будет определяться способностью региона обосновать свои конкурентные преимущества и доказать эффективность своего участия в реализации этих программ.

Условием непрерывности процесса воспроизводства является непрерывность процесса управления и его качество. И здесь следует подчеркнуть, что главной проблемой, и в то же время главным ресурсом, определяющим конкурентоспособность любой экономической структуры, является используемая система управления. В агрегированном виде элементы системы управления можно представить, как:

- планово-прогнозную деятельность, в процессе которой формулируются цели, приоритеты и задачи общественно-экономического развития;

- организационные структуры управления, обладающие полномочиями и ответственностью за принятие решений и их реализацию;

- механизм управления, т.е. рычаги воздействия на поведение субъектов управления, обеспечивающие достижение поставленных целей.

Организационные структуры и используемые ими механизмы воздействия в совокупности представляют собой институциональную часть системы управления, ее «проводящую сеть», основная задача которой состоит в том, чтобы обеспечить реализацию принятых решений.

Неэффективность современной системы управления в первую очередь определяется несовершенством ее институциональной части, когда принимаются безадресные решения, не обеспеченные соответствующими механизмами реализации.

Институциональные условия развития муниципальных образований

Значительная дифференциация экономического и социального развития субъектов РФ и муниципальных образований внутри субъектов РФ охарактеризована в ряде научных работ [9,11]. При этом в наибольшей степени ущемляются интересы муниципальных районов и сельских поселений. Так, согласно «Информации о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах РФ на региональном и муниципальном уровнях за 2015 год» Минфина РФ [22], при доле сельских поселений — 81,3%, муниципальных районов — 8% в структуре видов муниципальных образований по России в целом, на долю бюджетов сельских поселений приходилось в 2015 году лишь 8%, а на долю бюджетов муниципальных районов – 34,9% собственных доходов. В 2015 году произошло снижение на 3,9% (на 14,1 млрд. рублей) собственных доходов поселений в сравнении с предыдущим годом.

В работах [15,19] на примере Новосибирской области показано снижение доли налоговых и неналоговых бюджетных доходов сельских поселений на протяжении 2006 — 2015 гг. и увеличение доли безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней. Проведенные расчеты на основе данных налоговой отчетности и данных об исполнении муниципальных бюджетов Новосибирской области за ряд лет показали, что для большинства сельских районов даже консолидация всех собранных на их территории налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района не обеспечивает баланса доходов и расходов, бюджет остается дефицитным. Поскольку бюджетные ресурсы являются значимым ресурсом в решении жизненно важных проблем населения каждого поселения, такое положение дел свидетельствует о серьезных проблемах не только в распределении бюджетных доходов, но и в управлении всеми процессами на территории, в том числе пространственным развитием, об отсутствии действенных механизмов и институциональных условий эффективного развития муниципальных образований. Аналогичные проблемы характерны и для других регионов страны.

Чем опасен для экономического и социального развития страны усиливающийся разрыв в пространственном развитии? Прежде всего, разрывом экономического пространства, социальными взрывами, потерей контроля за общественными ресурсами территорий.

В решении данной проблемы важная роль должна принадлежать государственной региональной политике, которая на современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации призвана обеспечить:

- государственные гарантии граждан, определенные Конституцией Российской Федерации и законодательством страны, вне зависимости от места проживания (в том числе на бесплатное образование, медицинское обслуживание, поддержку незанятого трудоспособного населения, безопасность жизнедеятельности, предотвращение чрезвычайных ситуаций и т. д.);

- сохранение целостности страны и единства экономического пространства внутри страны и внутри субъектов Российской Федерации, максимальное использование трудового потенциала каждой территории, ее локальных ресурсов;

- создание условий и стимулирование развития отдельных территорий как точек роста, например, городских агломераций, районов сосредоточения конкурентоспособных природных ресурсов, имеющих высокий внутренний и внешний спрос, наукоградов, территорий опережающего развития, особых экономических зон.

Анализ используемых механизмов реализации региональной политики в субъектах РФ показал, что проводимая региональная политика в определенных пределах может сглаживать социальные различия в части предоставления гарантированных социальных услуг [5], однако это утверждение справедливо без учета их качества и доступности. Если в расчет принимать качество и доступность гарантированных социальных услуг, то дифференциация усиливается. Проведенные исследования региональной структуры нефинансовых активов и их собственников в России [2] также свидетельствуют о существенно более низком уровне обеспеченности активами жителей низкоурбанизированных поселений. Результатом является отрицательная миграции сельского населения на протяжении более десяти последних лет, более высокая безработица среди сельского населения [17]. Усиливается экономическое неравенство в территориальном развитии, о чем свидетельствуют результаты мониторинга бюджетных доходов муниципальных образований, проводимые Минфином РФ.

Проведенные исследования показывают, что неэффективная пространственная политика проявляется:

- в недооценке пространственного фактора и территориальных особенностей при чисто отраслевом подходе к реализации социальной политики, без учета фактора пространственной удаленности и транспортной доступности, без учета реальной системы расселения;

- в недоучете фактора пространственной локализации ресурсов, в том числе земельных, локализации предприятий и организаций, инфраструктуры, территориальных особенностей, транспортной освоенности территории и других факторов, в отсутствии комплексного подхода к реализации экономической политики, когда поддержка оказывается наиболее крупным и экономически сильным производствам и хозяйствам без учета задач по развитию вспомогательных и обслуживающих производств, созданию целостных хозяйственных комплексов территорий, в условиях формирования многоукладной экономики, в подрыве экономических основ территориального самоуправления и замораживании экономических стимулов перспективного развития территорий;

- в отсутствии целенаправленной политики по формированию на обширных территориях субъектов Российской Федерации центров тяготения разного уровня: центров экономических интересов и экономического развития, центров социального обслуживания населения с учетом транспортной доступности и эффективности использования общественных ресурсов;

- в недооценке значимости социально-экономической информации в территориальном разрезе, отсутствии полной муниципальной статистики для целей управления.

В системе государственного управления отсутствует пространственно определенная реальная информация об экономическом и социальном положении дел в каждом конкретном поселении, муниципальном образовании, о финансовом положении хозяйствующих субъектов, о пространственной структуре расселения, территориальной доступности социальных и коммунальных услуг, их качестве и условиях их оказания. На муниципальном уровне отсутствует информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории.

В современной системе исполнительных органов управления РФ, субъекта РФ, в условиях приоритета отраслевого управления, никто не отвечает за качество жизни в конкретном поселении. Это бремя ответственности несут органы управления на местах, муниципалитеты на уровне поселений, в которые жители обращаются по всем жизненно важным проблемам. Поскольку качество жизни характеризуется вектором параметров по важнейшим сферам жизни и деятельности всего населения, они должны включать не только количественные характеристики объема оказанных гарантированных услуг на 1 тыс. человек населения, но и временную доступность их получения, качество самих услуг и условия их получения.

В действующей системе государственного и муниципального управления на органы управления конкретной сферой деятельности возложена ответственность за перспективные направления ее развития. Отраслевые органы управления отвечают за проведение научно-технической политики, выработку количественных нормативов обеспечения конкретными видами услуг на 1 тыс. человек населения, стандарты качества и регламенты оказания таких услуг. Органы управления на местном уровне (муниципалитеты), обязаны отвечать за перечень и доступность гарантированных государством услуг населению каждого конкретного поселения вне зависимости от масштабов поселений, их удаленности от других муниципальных образований, транспортной освоенности подведомственной территории.

В настоящее время существует разрыв между мерой ответственности органов власти на местах и располагаемыми ими ресурсами для решения всех жизненно важных проблем. Такой перекос в сторону отраслевого подхода в управлении и расходовании бюджетных средств неизбежно ведет к недооценке пространственного фактора в издержках и снижению эффективности их использования. Например, расчет расходов в сфере образования субъектов РФ при оценке эффективности деятельности исполнительных органов власти свидетельствовал о наличии в Новосибирской области и ряде других субъектов РФ несколько большего объема расходов на образование в сравнении со средними данными в этой сфере деятельности по России. Проведенный анализ показал, что перерасход средств был обусловлен значительным количеством малокомплектных школ, расположенных в малолюдных поселениях. При этом никто не считал, какие предстоят расходы бюджетных средств на содержание специализированного транспорта для подвоза детей в объединенные школы, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог. Экспедиционные исследования объектов социальной инфраструктуры районов Новосибирской области позволили выявить массу примеров неэффективности отраслевого подхода в использовании ограниченных общественных ресурсов. К таким примерам можно отнести содержание и развитие рядом расположенных и используемых на 40-50% объектов образования (школ), объектов культуры (клубов и библиотек), объектов здравоохранения (фельдшерско-акушерских пунктов), требующих срочного ремонта. Выявлены примеры развития в двух соседних муниципальных образованиях аналогичных объектов культуры, находящихся на расстоянии практически пешеходной доступности.

Эти примеры наглядно показывают, что отраслевому подходу в системе управления и распоряжения общественными ресурсами нужен весомый противовес в виде системы управления региональным развитием, развития системы муниципальных образований субъекта РФ и их объединений. Распоряжение бюджетными средствами и другими общественными ресурсами должно регулироваться двумя «ключами»: отраслевым министерством и органами власти, ответственными за рациональное пространственное развитие, включая развитие муниципальных образований.

Недоучет территориальных особенностей экономического и социального развития, пространственной локализации ресурсов и системы расселения порождает ряд проблем. Их решение видится в комплексном подходе к развитию территориальных социально-экономических комплексов, территориальных кластеров. Ставка на поддержку «вытягивающих» проектов, предпринятая в рамках национальных проектов, в том числе в сфере АПК, обострила проблему кадров, как для реализации самих проектов, так и в социальной сфере, обострила проблему с нехваткой мощностей инженерной инфраструктуры, значительных различий в условиях и качестве жизни населения.

Проведенные исследования показали, что только комплексный программно-целевой подход к развитию экономики муниципальных образований и их добровольных неформальных объединений, ориентация на формирование территориальных кластеров с учетом ресурсной базы, системы расселения, локализации хозяйств, объектов инфраструктуры позволит решать системно и поэтапно весь спектр обозначенных проблем.

В настоящее время в системе управления пространственным развитием в разрезе муниципальных образований недостает некоторых ключевых звеньев, таких как система информационного обеспечения процессов управления по вопросам экономического и социального развития подведомственной территории. Не владея полной и достоверной информацией о собираемых на территории налогах и сборах, муниципалитеты не имеют и стимулов для увеличения налоговой базы территории, а потому не имеют и заинтересованности влиять на эти процессы. Нужны правила и нормативы, по которым дополнительно собранные налоговые и неналоговые доходы будут оставаться в местном бюджете, но эффект от закрепления дополнительных доходов за местным бюджетом может быть стимулом только тогда, когда собственные налоговые и неналоговые доходы составляют весомую часть местного бюджета, не менее 50%, а не 10-20%, как у большинства муниципалитетов.

Информационная система должна включать систему целевых показателей качества жизни, доступности, качества и условий (степени благоустройства общественных зданий и сооружений, степени их износа) предоставления государственных и муниципальных услуг, условий ведения бизнеса; информацию о собранных налогах и сборах, включая налоги и сборы от вертикально интегрированных организаций, имеющих обособленные подразделения на территории муниципальных образований; а также информацию о государственном и муниципальном имуществе с полной их характеристикой и оценкой остаточной стоимости, земельном фонде (кадастровой оценки земли) на электронных носителях в действующей географической информационной системе. Возложить такие затраты на муниципальные органы власти при современной системе формирования и распределения налоговых и неналоговых доходов нереально, у муниципалитетов нет таких средств, а задачи по формированию информационных систем практически одинаковые у всех муниципальных образований.

По нашему мнению, реализация принципа «двух ключей», принципа равной ответственности за расходование бюджетных средств со стороны отраслевого министерства и глав муниципального образования районов и поселений, позволит повысить эффективность расходования средств.

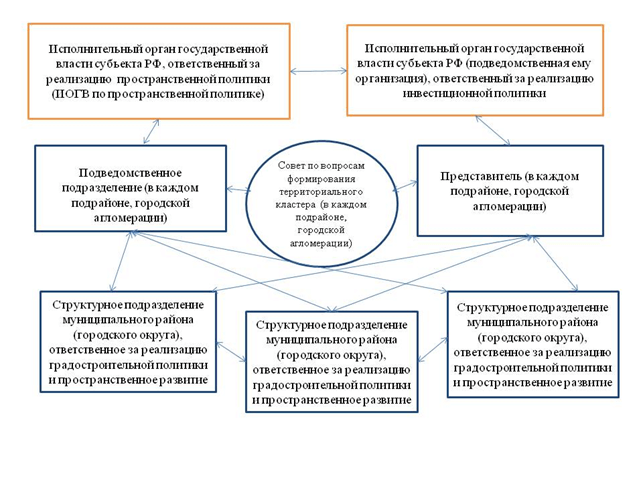

Для эффективной организации управления пространственным развитием обширных территорий субъектов Российской Федерации необходимы органы управления, обладающие реальными полномочиями и ресурсами, которые должны стать союзниками органов муниципального управления в вопросах рационального пространственного развития. Реализация стратегических документов развития территорий требует формирования органов управления пространственным развитием крупных городских агломераций, планировочных районов и подрайонов. Сегодня такие органы отсутствуют. Предлагаемая организационная структура управления пространственным развитием субъекта РФ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Организационная структура управления пространственным развитием субъекта РФ

Для реализации стратегических документов пространственного развития субъектов РФ, таких как схемы территориального планирования, районные планировки муниципальных образований, недостаточно малочисленных органов управления территориальным развитием на уровне субъекта РФ и одного-двух человек в районных администрациях. В схемах территориального планирования субъектов РФ, как правило, имеющих значительную территорию, речь идет о необходимости формирования и развития городских агломераций, нескольких территориальных подрайонов разного ранга. Так в схеме территориального планирования Новосибирской области выделено два планировочных района: Новосибирский и Куйбышево-Барабинский. В каждом из них выделено по два подрайона: Черепановский и Каргатский в первом подрайоне, Карасукский и Татарский – во втором. В каждом планировочном районе и подрайоне обоснована отраслевая специализация с учетом имеющихся ресурсов и кадрового потенциала.

В целях повышения эффективности управления развитием Новосибирской агломерации были выполнены исследования по разработке проекта схемы территориального планирования. В процессе подготовки этого документа выявилась необходимость разработки стратегических документов территориального планирования, как для будущих агломераций, так и для планировочных районов и подрайонов в разрезе муниципальных образований, входящих в каждый из подрайонов. Учитывая малочисленность муниципальных образований в сельской местности, их слабое экономическое развитие, целесообразно начинать возрождение экономики сельских территорий (а значит и экономического потенциала муниципальных районов и поселений) с формирования территориальных социально-экономических кластеров более крупных территориальных образований, таких как планировочный подрайон, городская агломерация (при соответствующей государственной поддержке). Ретроспективный анализ показал, что до начала перестройки практически в каждом муниципальном районе был сформирован территориальный социально-экономический комплекс со сбалансированной по мощностям производственной и социальной инфраструктурой. В перестроечный период было закрыто большинство перерабатывающих производств, свернула свою деятельность система потребительской кооперации, выполнявшая важную функцию заготовки сельскохозяйственной продукции, ее первичной переработки, хранения и реализации, были разрушены хозяйственные связи крупных общественных предприятий и личных подворий. Восстановление таких комплексов в каждом сельском районе вряд ли возможно в обозримый период времени. Поэтому целесообразно начинать с формирования территориальных социально-экономических кластеров со своей специализацией в рамках выделенных в схеме территориального планирования субъекта РФ подрайонов. Формирование территориальных кластеров в рамках отдельных муниципальных образований должно стать следующим шагом в экономическом и социальном развитии сельских территорий, для этого должна быть создана необходимая экономическая основа.

Заключение

Основная задача органов управления пространственным развитием – организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления по всем вопросам развития экономического потенциала территории во всех сферах деятельности, формирования территориальных социально-экономических кластеров, оптимизации системы расселения и организации предоставления комплекса социальных и инфраструктурных услуг.

На эти органы должны быть возложены функции:

- по формированию информационных систем в разрезе муниципальных образований и конкретных поселений по всем вопросам управления развитием территорий, по подготовке материалов сравнительного анализа пространственного развития в сферах экономики, качества жизни;

- заказчика разработки документов стратегического планирования этих территорий;

- координатора взаимодействия органов государственной власти, подведомственных им автономных организаций и органов местного самоуправления по вопросам создания условий и стимулирования реализации инфраструктурных проектов, проектов экономического и социального развития для достижения целей и реализации задач, определенных в стратегических документах территориального планирования;

- разработчика механизмов стимулирования экономических связей хозяйствующих субъектов, крупных и мелких хозяйств, предпринимателей для укрепления экономики, формирования хозяйственного комплекса;

- заказчика разработки типовых проектов инвестиционного развития как объектов отраслей специализации территории, так и инфраструктурных объектов, обслуживающих и вспомогательных производств с учетом отраслевой специализации и специфики сложившегося хозяйственного комплекса для последующей коммерческой реализации при государственной поддержке; такие проекты могут быть связаны не только с развитием и поддержкой традиционных секторов сельской экономики, но и с пространственно-распределенным формированием на территории подрайонов элементов экономики новых технологических укладов, с реализацией проектов, непосредственно связанных с жизнедеятельностью населения, с экологической безопасностью, с распространением информационных технологий и улучшением транспортной доступности;

- организатора благоприятных условий ведения бизнеса, разнообразных стимулов для привлечения частных инвесторов в приоритетные сферы деятельности в целях формирования территориальных социально-экономических кластеров; подготовки предложений по формированию системы территориальных центров комплексного оказания социальных услуг в привязке к системе расселения и системе круглогодичного транспортного обслуживания с учетом перспектив развития.

Помимо исполнительных органов государственной власти, ответственных за эффективное пространственное развитие подрайонов субъекта РФ, необходимо сформировать при них совещательные органы из представителей муниципалитетов, бизнес-сообщества и общественных деятелей, проживающих в поселениях, входящих в состав подрайонов, городских агломераций.

Для усиления инвестиционной активности сельских территорий целесообразно создать в центрах планировочных районов и подрайонов филиалы исполнительного органа государственной власти субъекта РФ (его подведомственной организации), ответственного за создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций, либо его представительства. Основная функция филиалов или представительств в планировочных районах и подрайонах субъекта РФ заключается в содействии реализации инвестиционных предложений (сбор и продвижение инвестиционных предложений, претендующих на государственную поддержку, информационная и консультационная поддержка реализации инвестиционных проектов, формирование актуальной информации об имеющихся помещениях, площадках, незадействованных энергетических мощностях для создания бизнеса).

Помимо системы информационного обеспечения управления пространственным развитием, формирования системы органов управления пространственным развитием, важной управленческой задачей должно стать создание нормативных правовых условий эффективного управления пространственным развитием. Прежде всего, должны быть выработаны приоритетные направления поддержки развития основных и вспомогательных видов деятельности, мощностей инженерной и социальной инфраструктуры в каждом из подрайонов, а также приоритетные формы и процедуры поддержки для разных направлений развития с учетом конкретных условий и мнения экспертного сообщества, консолидированного в совещательном органе на каждый плановый период. Должны быть выработаны процедуры согласования по вопросам государственной поддержки инвестиционного развития отраслевых министерств и органов территориального управления. Необходимо разработать механизм конкурсного отбора исполнителей инвестиционных проектов, подготовленных по инициативе исполнительного органа власти, ответственного за реализацию политики пространственного развития, и механизм передачи проекта для реализации на коммерческой основе.

Библиографический список

- Актуальные проблемы развития Новосибирской области и пути их решения: сб. научн. тр. В 2-х ч. — Ч.1: Проблемы и перспективы экономического развития Новосибирской области / под ред. А.С. Новоселова, А.П. Кулаева. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2014. – 312 с.

- Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. Регионально-поселенческие аспекты структуры нефинансового богатства российских домохозяйств // Регион: экономика и социология. – 2015. – №1. – С.79-107.

- Глазьев С.Ю. О новой парадигме в экономической науке // Государственное управление. Электронный вестник. — 2016. — № 56. — С. 5-39.

- Делягин М.Г. Стратегия модернизации: каким должен быть ответ России глобальной депрессии // Научные труды Вольного экономического общества России.- 2015. — Т. 196. — С. 265-273.

- Ждан Г.В. Опыт субъектов РФ по созданию благоприятной финансово-экономической среды и стимулированию развития муниципальных образований // Вестник Кузбасского государственного технического университета. — 2015. — № 6. — С. 199-205.

- Ивантер В.В., Белкина Т.Д., Белоусов Д.Р. и др. Восстановление экономического роста в России. Научный доклад / Отв. ред. Ивантер В. В.- М., 2016. – 32 с.

- Клейнер Г.Б. Государство — регион — отрасль — предприятие: каркас системной устойчивости экономики России. Часть 1. Экономика региона. -2015. — № 2. — С. 50-58.

- Лексин В.Н. Региональная действительность и региональные исследования// Регион: Экономика и Социология. — 2014. — № 2 (82). — С. 7-38.

- Маршалова А.С., Ждан Г.В., Бакулина В.И. Неэффективность государственного управления — главный фактор российского отставания // ЭКО. — 2015. — № 1. — С. 87-100.

- Маршалова А.С., Новоселов А.С. Основы теории регионального воспроизводства. М.: Экономика, 1998. — 192 с.

- Найден С.Н. Дифференциация показателей социального развития субъектов РФ// Пространственная экономика – 2010. — №1. – С. 55-67.

- Некипелов А.Д. Есть ли альтернатива у проводимой макроэкономической политики? // Научные труды Вольного экономического общества России. — 2015. — Т. 196. — С. 282-290.

- Новоселов А.С., Маршалова А.С., Кулаев А.П. и др. Региональное и муниципальное управление социально-экономическим развитием в Сибирском федеральном округе. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2014. — 400 с.

- Новоселов А.С. Регион: теория и практика управления экономикой.Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. — 468 c.

- Папело В.Н., Голошевская А.Н. Бюджетный механизм регулирования социально-экономического развития муниципального образования // Регион: экономика и социология. – 2012. — №2. – С. 253-269.

- Полынев А.О. Сравнительная конкурентоспособность российских регионов: основные факторы и современные тренды // Современные производительные силы. — 2014. — № 3. — С. 37-42.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат.- М., 2015.- 1266 с.

- Cеливерстов В.Е. Региональное стратегическое планирование: от методологии к практике. – Новосибирск, 2013.

- Сумская Т.В. Местное самоуправление: эволюция бюджетной политики/ под ред. С.А. Суспицына – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2016. – 211 с.

- ТатаркинА.И. Диалектика государственного и рыночного регулирования социально-экономического развития регионов и муниципалитетов // Экономика региона. — 2014. — № 1. — С. 9-33.

- Швецов А.Н. Роль государства в преобразовании социоэкономического пространства // Пространственная экономика. — 2015. — № 1. — С. 38 – 61.

- Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах РФ на региональном и муниципальном уровнях за 2015 год. Министерство финансов Российской Федерации. — М., 2016. http://minfin.ru/common/upload/library/2016/07/main/Rezultaty_provedeniya_monitoringa_mestnykh_budzhetov_za_2015_god.pdf (дата обращения 17.08.2016).

- Научно-экспертная сессия «Россия и мир. Российский мировой проект». – М., 2016. http://rusrand.ru/public_news/rossiyskiy-mirovoy-proekt-byl-predstavlen-v-dome-jurnalistov (дата обращения 15.12.2016).

- Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской федерации на период до 2030 года.– М., 2013. http://government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf (дата обращения 15.12.2016).

References

- Actual problems of development of the Novosibirsk region and their solutions [Aktual’nye problemy razvitija Novosibirskoj oblasti i puti ih reshenija]: Sat. Scien. tr. At 2 h — Part 1:. Problems and prospects of economic development of Novosibirsk Region / ed. A.S. Novoselov, A.P. Kulaev. — Novosibirsk: IEIE SB RAS, 2014. — 312 p.

- Bogomolova T.Ju., Cherkashina T.Ju. Regionally — settler aspects of the structure of non-financial wealth of households [Regional’no — poselencheskie aspekty struktury nefinansovogo bogatstva rossijskih domohozjajstv]// Russian Region: Economics and Sociology. — 2015. — №1. — S.79-107.

- Glaz’ev S.Ju A new paradigm in economic science [O novoj paradigme v jekonomicheskoj nauke]// Public Administration. Electronic Bulletin. — 2016. — № 56. — S. 5-39.

- Deljagin M.G. The modernization strategy: what should be the response to the global depression of Russia [Strategija modernizacii: kakim dolzhen byt’ otvet Rossii global’noj depressii]// Proceedings of the Free Economic Society Russia.- 2015. — T. 196. — P. 265-273.

- Zhdan G.V. The experience of the RF subjects to create a favorable economic and financial environment and promoting the development of municipalities [Opyt sub#ektov RF po sozdaniju blagoprijatnoj finansovo-jekonomicheskoj sredy i stimulirovaniju razvitija municipal’nyh obrazovanij]// Bulletin of the Kuzbass State Technical University. — 2015. — № 6. — S. 199-205.

- Ivanter V.V., Belkina T.D., Belousov D.R. Recovery of economic growth in Russia [Vosstanovlenie jekonomicheskogo rosta v Rossii]. Scientific report / Ed. Ed. Ivanter V. V. -MM, 2016. — 32 p.

- Klejner G.B. State — region — industry — Enterprise: frame system stability of the Russian economy [Gosudarstvo — region — otrasl’ — predprijatie: karkas sistemnoj ustojchivosti jekonomiki Rossii]. Part 1: The economy of the region. -2015. — № 2. — S. 50-58.

- Leksin V.N. Regional reality and regional studies [Regional’naja dejstvitel’nost’ i regional’nye issledovanija]// Region: Economics and Sociology. — 2014. — № 2 (82). — S. 7-38.

- Marshalova A.S., Zhdan G.V., Bakulina V.I. The inefficiency of public administration — the main factor of Russian backwardness [Nejeffektivnost’ gosudarstvennogo upravlenija — glavnyj faktor rossijskogo otstavanija] // ECO. — 2015. — № 1. — S. 87-100.

- Marshalova A.S., Novoselov A.S. Basics of regional reproduction theory [Osnovy teorii regional’nogo vosproizvodstva ]. M .: Economics, 1998. — 192 p.

- Najden S.N. Differentiation of indicators of social development of RF subjects [Differenciacija pokazatelej social’nogo razvitija sub#ektov RF]// Spatial Economics — 2010. — №1. — S. 55-67.

- Nekipelov A.D. Is there an alternative in the macroeconomic policy? [Est’ li al’ternativa u provodimoj makrojekonomicheskoj politiki?]// Proceedings of the Free Economic Society of Russia. — 2015. — T. 196. — P. 282-290.

- Novoselov A.S., Marshalova A.S., Kulaev A.P. i dr. The regional and municipal management of socio-economic development in the Siberian federal district [Regional’noe i municipal’noe upravlenie social’no-jekonomicheskim razvitiem v Sibirskom federal’nom okruge]. Novosibirsk IEIE SB RAS, 2014. — 400 p.

- Novoselov A.S. Region: theory and practice of economic management [Region: teorija i praktika upravlenija jekonomikoj]. Novosibirsk IEIE SB RAS, 2011. — 468 c.

- Papelo V.N., Goloshevskaja A.N. Budget control mechanism socio-economic development of the municipality [Bjudzhetnyj mehanizm regulirovanija social’no-jekonomicheskogo razvitija municipal’nogo obrazovanija]// Region: Economics and Sociology. — 2012. — №2. — S. 253-269.

- Polynev A.O. Relative competitiveness of Russian regions: the main factors and current trends [Sravnitel’naja konkurentosposobnost’ rossijskih regionov: osnovnye faktory i sovremennye trendy]// Modern productive forces. — 2014. — № 3. — S. 37-42.

- Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2015 [Regiony Rossii. Social’no-jekonomicheskie pokazateli. 2015]: Stat. Sat. / Rosstat.- M., 2015.- 1266 p.

- Celiverstov V.E. Regional strategic planning: from methodology to the practice [Regional’noe strategicheskoe planirovanie: ot metodologii k praktike]. — Novosibirsk, 2013.

- Sumskaja T.V. Local self-government: the evolution of fiscal policy [Mestnoe samoupravlenie: jevoljucija bjudzhetnoj politiki]/ ed. S.A. Suspicyna — Novosibirsk IEIE SB RAS, 2016. — 211 p.

- Tatarkin A.I. The dialectic of state and market regulation of socio-economic development of the regions and municipalities [Dialektika gosudarstvennogo i rynochnogo regulirovanija social’no-jekonomicheskogo razvitija regionov i municipalitetov ]// The economy of the region. — 2014. — № 1. — S. 9-33.

- Shvecov A.N. The state’s role in the transformation of socio-economic space [Rol’ gosudarstva v preobrazovanii sociojekonomicheskogo prostranstva]// Spatial Economics. — 2015. — № 1. — pp 38 — 61.

- Information on the results of monitoring the execution of local budgets and inter-budgetary relations in the Russian regions at the regional and municipal levels for 2015 [Informacija o rezul’tatah provedenija monitoringa ispolnenija mestnyh bjudzhetov i mezhbjudzhetnyh otnoshenij v sub#ektah RF na regional’nom i municipal’nom urovnjah za 2015 god]. The Ministry of Finance. — M., 2016. http://minfin.ru/common/upload/library/2016/07/main/Rezultaty_provedeniya_monitoringa_mestnykh_budzhetov_za_2015_god.pdf (reference date 17/08/2016).

- Scientific-Expert session «Russia and the world. Russian World project.» [Nauchno-jekspertnaja sessija «Rossija i mir. Rossijskij mirovoj proekt»] — M., 2016. http://rusrand.ru/public_news/rossiyskiy-mirovoy-proekt-byl-predstavlen-v-dome-jurnalistov (reference date 12/15/2016).

- Prediction of long-term socio — economic development of the Russian Federation until 2030 [Prognoz dolgosrochnogo social’no – jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj federacii na period do 2030 goda].- M., 2013. http://government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf (reference date 12/15/2016).