Методология оценки социально-экономического развития приграничья в условиях интеграционных преобразований

The methodology for assessing the socio-economic development of border areas in the conditions of the integration transformations

Авторы

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы оценки экономического развития регионов казахстанско-российского порубежья, как частей казахстанского пространства и как мостов сотрудничества с Российской Федерацией. Приграничное положение определяет важную роль этих регионов во внешней политике и международном сотрудничестве. Все эти факторы оказывают влияние на экономику порубежных территорий. Приводится сравнение экономического развития регионов казахстанско-российского периметра на пространстве Республики Казахстан. В развитии приграничных регионов важную роль играет сотрудничество с сопредельными регионами соседних стран.

Ключевые слова

приграничные территории, пограничное пространство, идентичность, регион, взаимодействие, пространство, трансграничность, порубежье.

Рекомендуемая ссылка

Методология оценки социально-экономического развития приграничья в условиях интеграционных преобразований// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №1 (33). Номер статьи: 3311. Дата публикации: 22.01.2013. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/3311/

Authors

Abstract

In the given article questions of economic development of Kazakhstan and Russia borderline regions as the parts of Kazakhstan and bridges of collaboration with the Russian Federation are investigated. Location of these regions on the borderline determines its important role in the foreign policy and international cooperation. All these factors influence on economics of borderline territories. Comparison of economic development of the regions of Kazakhstan and Russian perimeter on the territory of the Republic of Kazakhstan is given in the article. Important role in the development of borderline regions plays cooperation with certain regions of neighboring countries.

Keywords

frontier territories, boundary area, identity, interaction, area, transboundary

Suggested Citation

The methodology for assessing the socio-economic development of border areas in the conditions of the integration transformations// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №1 (33). Art. #3311. Date issued: 22.01.2013. Available at: https://eee-region.ru/article/3311/

Для приграничных регионов Российской Федерации фактор соседства с регионами Республики Казахстан имеет особое значение, поскольку возникает объективная возможность использования российско-казахстанского сотрудничества для обеспечения устойчивого развития в пограничном пространстве страны. Кроме того, до 1991г. приграничные регионы Российской Федерации и Республики Казахстан развивались в рамках единого союзного государства и демонстрировали общие тенденции регионального социально-экономического развития.

И в настоящее время экономические национальные системы Республики Казахстана и Российской Федерации, столкнувшиеся с суровыми реалиями трансформационных процессов в ходе становления производственных отношений современного рыночного хозяйства, демонстрируют мировому сообществу тенденцию формирования контуров общего (единого) экономического пространства.

Надежную основу данного явления должен составлять курс на индустриально-инновационное развитие, модернизационные преобразования в экономике, активизацию развития торгово-экономических связей между казахстанскими и российскими регионами, прежде всего приграничными. С 1 июля 2010г. начал свою работу Таможенный Союз между Казахстаном, Россией и Белоруссией, что позволило полностью открыть таможенные границы, подготовить единый Таможенный Кодекс и установить единые тарифы трех стран.

С 1 января 2012г. началось полноценное функционирование Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России, что придает новый импульс развитию более тесной интеграции, сближению экономик государств-участников в целях ускорения социально-экономического прогресса этих стран, роста благосостояния народов.

На 7-ом Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшем в Усть-Каменогорске в 2010г., была выдвинута инициатива создания Ассоциации регионов двух стран, которая будет разрабатывать и проводить мониторинг конкретных проектов сотрудничества на двухстороннем и многостороннем уровнях.

В этих условиях особенно актуальным является проведение системного углубленного исследования региональной интеграции как одного из основных трендов развития современной экономики; изучение границ в качестве специфических институциональных проявлений; детальное рассмотрение приграничных территорий (регионов), функционирование и развитие которых происходит в новой исторической обстановке.

Развитие приграничных территорий — это закономерный процесс эволюции производительных сил на качественно новом уровне производственных отношений, сосредоточивающий инновации, науку, образование и другие необходимые перспективные условия для развития личности, бизнеса, государства, охватывающий сопредельные территории [1]. В условиях многочисленности приграничных регионов в Республике Казахстан и Российской Федерации их функционирование и устойчивое развитие как административно-территориальных единиц, социально-экономических систем имеет стратегическое значение для региональной экономики обеих стран.

Научный подход к исследованию границ с позиций институциональной теории позволяет, во-первых, показать роль правил, нормативных актов, а также идей и воззрений, создающих контекст, в котором интерпретируется понятие «граница». Во-вторых, подобное понимание границ дает возможность акторам (субъектам, агентам, физическим и юридическим лицам) принимать те или иные оправданные «правила игры» на макро- и микроэкономическом уровнях, координировать свои действия и взаимодействия в пространстве, находящемся под влиянием феномена границы.

Проведенное исследование позволило выявить объективную необходимость применения, наряду с известными теориями, также и нового подхода (т.е. институционального) в изучении границ, базирующегося на междисциплинарной основе. Предлагаемый научный подход дает возможность:

- глубже познать закономерности, тенденции, динамику и импульсы развития приграничных территорий; идентифицировать процессы, протекающие в приграничье в условиях формирования единого экономического пространства;

- соотнести развитие приграничных территорий не с одной, пусть даже важной, составляющей жизни общества, а с динамизмом практически всех компонентов развития;

- идентифицировать волны, циклы, этапы, скорость протекания экономических и иных процессов в приграничных регионах, как в ретроспективном, так и в перспективном периодах;

- определить и конструировать механизмы управления приграничными территориями в условиях трансформационных преобразований.

Использование институционального подхода позволило выявить многоаспектную составляющую в изучении границ; идентифицировать перераспределение функций между границами; обозначить их классификационные характеристики и раскрыть широкую «палитру» в границеведении как науке.

Применение обозначенного подхода потребовало уточнения сущностной основы границ в условиях современности с позиции:

- экономических – как границ разделенных или взаимозависимых экономических пространств;

- этнических – как границ, выделяющихся с позиции социального взаимодействия;

- географических – как границ, приобретающих значительную роль в контексте терминов «действие» и «взаимодействие»;

- государственных – как границ, отличающихся стабильностью и многофункциональностью;

- административных – как границ, рассматриваемых в ракурсе специализации и комплексности производства;

- политических – как границ, приводящих к дальнейшей дифференциации мира;

- финансовых – как «разломов», связанных с развитием «исламского банкинга»;

- социальных (имущественных) – как границ, способствующих значительной дифференциации общества.

В условиях современности граница рассматривается как место, где создается основа для взаимодействия (экономического и социального) прилегающих территорий, которые концентрируют в себе результаты взаимовлияния в различных сферах, т.е. встречаются два вида деятельности, и появляется возможность для взаимодополнения и сотрудничества. Именно в сопредельных территориях наблюдается невероятно сложное переплетение административных и неадминистративных акторов, а также формирование новых норм, определяющих их взаимодействие друг с другом [2].

Сущностная основа эволюционной составляющей в контексте междисциплинарного исследования границ сводится к следующему:

- «границы» как объект изучения рассматривались представителями различных научных дисциплин, как правило, второстепенно, в связи с исследованиями других проблем. Однако интерес к ним в ходе расширения исследований природы и хозяйства возрастал. Менялся и подход к изучению границ. Если первоначальный этап характеризовался лишь постановкой проблемы и разработки ее отдельных аспектов, то в последующие периоды, по мере накопления опыта исследований, главенствующее место заняли теоретические обобщения накопленного материала, его философское осмысление и практическое применение;

- общим недостатком наиболее популярных подходов в изучении границ социально-географического, антропологического, политико-географического характера является ограниченный спектр фокуса социального исследования границы и приграничных территорий. Каждый подход ограничен своим предметом исследования и рассматривает социальные процессы под углом того или иного фактора макросреды: политический, географический, экономический. Рассмотренные подходы лишь дополняют друг друга, но не объясняют и не описывают социальные изменения, происходящие на микроуровне;

- процессы, протекающие в пограничной полосе, в основном рассматривались как процессы ассимиляции явлений, а также через призму контактной и барьерной функций границ. Но именно в процессе национального и государственного строительства и в результате национальных конфликтов очень часто формируются новые границы, новые приграничные зоны и новые отношения между соседями. Следовательно, исходным пунктом исследований современных границ должно быть изучение возникновения и эволюции территориальных идентичностей;

- динамика границ разработана слабо. Хотя границы являются явлением пространственно-временным, динамике границ во времени уделялось значительно меньше внимания, чем динамике или делимитации границ в пространстве. Важность изучения динамики границ представляется, прежде всего, в том, что без нее нельзя осуществить прогноз изменения сети границ, которая составляет важную часть прогнозного исследования функционирования приграничных территорий и определить влияние границ на развитие экономики приграничных районов.

Изученные подходы позволяют определить приграничную территорию в контексте пространственно-временной парадигмы как территорию, которая является частью геосистемы региональной размерности, прилегающей к государственной границе (или выходящей за ее пределы) и – одновременно – частью целостного природно-хозяйственного района (или их сочетаний), экономическая, социальная, культурная и экологическая ситуации, в котором зависят от состояния прилегающей территории соседнего государства и, в свою очередь, оказывают на нее влияние. Под термином «пограничное пространство» понимается экономико-, социально-географическая зона вдоль границы, в пределах которой происходят пограничные процессы и явления, связанные с соблюдением интересов соседних стран и взаимодействием между их экономическими, экологическими, социальными, правовыми и политическими системами.

Перераспределение функций между границами в сильной степени зависит от сдвигов в идентичности населения, причем разные уровни территориальной идентичности могут играть разную роль – подчиненную или господствующую. Таким образом, можно раскрыть еще одну сущностную основу приграничных территорий – это территории, объединяющие сопредельные местные сообщества.

Вопросы, связанных с приграничьем, имеют большое значение для определения различных типов экономических, культурных и политических отношений, которые возникают и развиваются на приграничных территориях. Этим и обусловливается возможность еще одного подхода к определению приграничных территорий, рассматривающего приграничные территории с позиции эффективного взаимодействия.

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости дальнейших комплексных исследований специфики экономических и социальных отношений, выявления сфер и стадий развития приграничных территорий, использования благоприятствующих факторов и преодоления препятствий на пути создания полноценных приграничных регионов, позволяющих приграничным сообществам совместно эффективно решать общие социально-экономические проблемы.

В результате изучения особенностей модификационных изменений в контуре приграничных территорий установлено следующее:

- резкий рост международной специализации и кооперирования производства создали такую ситуацию, когда крупномасштабное производство государств выходит за пределы национальных границ. Отдельные национальные экономики активно интегрируются, создавая масштабные интеграционные группировки, что является одним из следствий глобализации мирового хозяйства. Под воздействием процессов глобализации снижается барьерная функция границ, а контактная функция границ способствует активизации внешнеэкономической деятельности приграничных регионов и усиливает инновационную составляющую в социально-экономическом развитии приграничных территорий;

- усиливается контактная (интегративная) функция границ. Анализируя деятельность, а также программные и организационные документы различных региональных экономических группировок, членами которых являются Российская Федерация и Республика Казахстан, можно с определенной долей условности дать оценку уровню интеграционного взаимодействия, взяв за основу скорость, динамику, тенденции, специфику, глубину сотрудничества, а также прогнозные цели и принимаемые совместные программные решения;

- приграничные территории Российской Федерации и Республики Казахстан будут иметь всевозрастающее значение в контексте социально-экономического развития сопредельных стран. Они неизбежно должны стать «локомотивами роста», и в перспективном периоде именно в них должны быть аккумулированы значительные материальные, трудовые, финансовые и интеллектуальные ресурсы, способные обеспечить эффективное выстраивание стратегии приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан. Это, несомненно, обеспечит формирование устойчивой предпринимательской среды по всему периметру границ приграничной территории, будет способствовать росту конкурентоспособности отечественных предприятий;

- важная роль приграничных территорий состоит в разработке и реализации эффективного механизма скоординированного управления трансграничными общественно-природными системами;

- для приграничных территорий характерна значительность участия сопредельной стороны в экспортно-импортных операциях. В данном случае проявляется комплиментарность экономик соседних государств и особенно прилегающих к границе территорий. Особую важность для сотрудничества имеет сочетание уровней развития сопредельных районов. Соразмерно уровням развития выбираются приемлемые формы сотрудничества и взаимоотношений.

Анализ методик, позволяющих определить, какие эффекты регионального развития непосредственно связаны с приграничным экономическим сотрудничеством, показал сложность, узкую специализацию и ограниченность применяемых методологических подходов. Учитывая специфику процессов, протекающих в приграничье, идентификацию его отдельных компонентов можно осуществлять используя следующие методологические принципы:

- применение мультидисциплинарного подхода к использованию (при условии сопоставимости и адекватности) статистических данных;

- принцип системности в определении обобщающих и частных критериев и показателей, отражающих динамику развития приграничных территорий;

- принцип альтернативности, связанный с вероятностью развития приграничных территорий по нескольким сценариям в результате трансформационных преобразований, происходящих в обществе;

- принцип расстановки приоритетов, заключающийся в приоритетности национальных интересов при исследовании экономических процессов;

- принцип взаимоувязки локальных, региональных и национальных индикаторов развития;

- необходимость построения блочной структуры для проведения комплексной оценки участия региона в приграничном сотрудничестве.

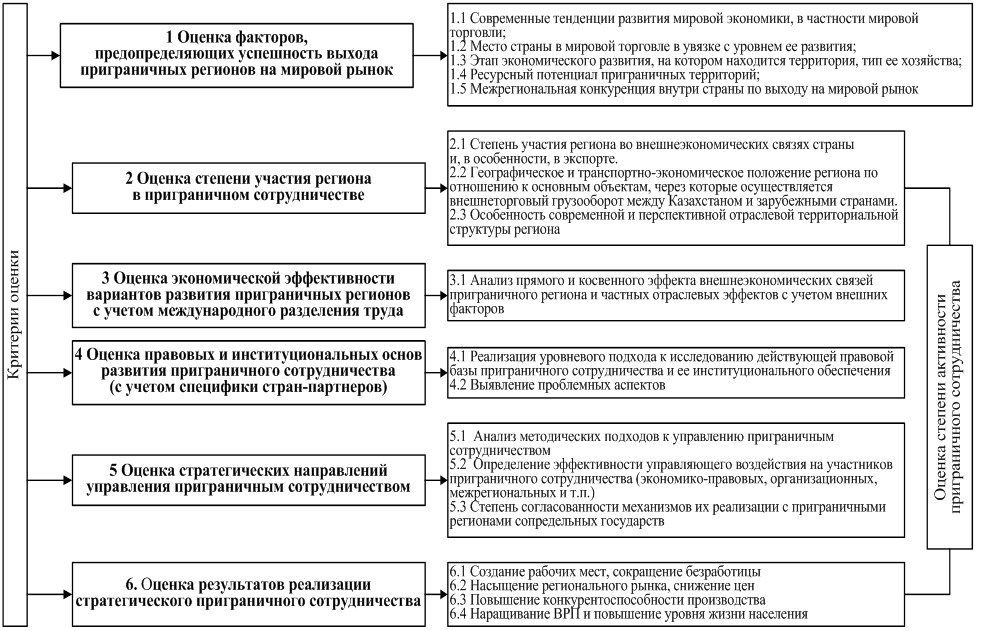

Исходя из концептуальных установок рассмотренных моделей, для проведения комплексной оценки участия региона в приграничном сотрудничестве предложен комплекс взаимосвязанных показателей. Показатели, сгруппированные в соответствующие блоки, позволяют количественно и качественно определить целесообразность включения регионов в процессы приграничного взаимодействия, выявить специфику развития приграничья в динамике с учетом прогнозных тенденций и трансформационных преобразований.

С этих принципиальных позиций для оценки социально-экономического развития приграничных территорий предложены следующие группы показателей:

- экономические показатели — изменение доли приграничных регионов в ВРП и индексов ВРП на душу населения; изменение доли приграничных регионов в инвестициях в основной капитал и индексов инвестиций в основной капитал на душу населения; изменение структуры промышленности; изменение доли приграничных регионов во внешнеторговом обороте и индексов внешнеторгового оборота на душу населения;

- показатели, характеризующие инновационную активность приграничных территорий;

- показатели, характеризующие социальное развитие приграничных территорий;

- изменение коэффициента интенсивности приграничья.

На основе методологического осмысления многих научных подходов, в частности экономического, социально-организационного, социально-экологического, рационально-технологического, а также системного анализа совокупности предложенных индикаторов разработана методика проведения комплексной оценки целесообразности участия территории в приграничном сотрудничестве(рисунок).

Установлено, что системологический инструментарий предоставляет возможность выбора стратегии развития приграничного региона. При этом целенаправленная общегосударственная приграничная стратегия в совокупности с инициативой регионов позволяет активизировать интересы и государства, и приграничного региона.

Природа социально-экономических различий (ассиметрии) между регионами казахстанско-российского порубежья неодинакова. В общем виде она определяется следующими факторами: геоэкономическим положением региона, экспортным потенциалом и финансовой базой развития, креативным потенциалом регионального социума и региональных менеджеров, накопленным экономическим и культурным потенциалом, международными связями страны, осуществляемыми через данный регион [3,4].

Сопоставление потенциалов приграничных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан также дает менее оптимистичную картину:

- по абсолютным значениям ВРП приграничные территории Российской Федерации заметно превосходят казахстанские, однако по душевым большинство последних чаще немного опережают российские;

- инвестиции в основной капитал пока недостаточны для модернизации экономик приграничных территорий России и Казахстана, развития новых производств, диверсификации хозяйства с учетом требований успешного участия в глобальной экономике. Порубежье России и Казахстана характеризуется незначительной привлекательностью для иностранных инвесторов. Наиболее привлекательные для иностранных инвесторов регионы либо богаты природными ресурсами, либо имеют крупный экспортный потенциал и емкий региональный рынок. Большинство же рассматриваемых приграничных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан удалены от потенциальных инвесторов, для них характерны малоемкие региональные рынки и неблагоприятный инвестиционный климат из-за слабо развитой инфраструктуры;

- приграничные регионы России и Казахстана до сих пор имеют слабый инновационный потенциал. Многие приграничные города, построенные в период СССР, одинаковы по своей структуре, архитектурному облику. Десятилетиями формировалась единая среда проживания жителей приграничных территорий (между соседними республиками), практически всегда значительную роль играл фактор землячества или «малой родины». Города стали не просто новым типом поселения, они создавали свой образ жизни, быт, уклад, формы общежития, свою общую значительную и влиятельную субкультуру. Таким образом, в контексте развития Единого экономического пространства возникает потребность в формировании нового инновационного приграничного экономического пространства;

- в российских регионах наибольшее значение коэффициента интенсивности приграничья, рассчитанного как отношение объема внешнеторгового оборота на душу населения на величину валового регионального продукта (с учетом уровня покупательной способности) на душу населения, наблюдается в Тюменской области, наименьшее — в Омской области и Республике Алтай. В целом, в рассматриваемом периоде обозначена тенденция снижения коэффициента интенсивности приграничья во всех приграничных регионах Российской Федерации. Атырауская и Актюбинская области Республики Казахстан имеют высокие даже для объединенной Европы значения коэффициента интенсивности трансграничных экономических связей (больше единицы). Остальные приграничные регионы Республики Казахстан имеют практически одинаковые значения коэффициента интенсивности приграничья, которые значительно превышают уровень среднеказахстанского показателя;

- в двусторонней кооперации наблюдается неравномерная вовлеченность сопредельных регионов в систему приграничного сотрудничества. Наиболее активными участниками внешнеэкономической деятельности с Казахстаном являются Челябинская, Оренбургская, Тюменская, Омская области. На их долю приходится более 50% всего объема приграничного сотрудничества.

Реализация потенциала торгово-экономического сотрудничества в целом, и приграничного в частности, до известной степени зависела от таможенной политики сторон. Таможенный Союз позволяет снять ограничения, барьеры для функционирующих предприятий сначала на внутренних рынках, затем на рынках третьих стран. Республика Казахстан получает возможность беспошлинно транспортировать основные экспортные товары, а в перспективе продукцию машиностроения через балтийские и другие порты. В результате расширится рыночное пространство Казахстана в 10 раз. Российская Федерация получает около 10% дополнительной таможенной территории.

Необходимо отметит, что регионы казахстанско-российского порубежья выступают также плацдармами экономического сотрудничества Казахстана с Российской Федерацией. Одновременно они выполняют такую же функцию для России в части реализации ее экономических интересов в Казахстане. В итоге структура хозяйства приграничных регионов формируется под влиянием встречных интересов, соотношение которых зависит от экономического и инновационного потенциала Казахстана и России, а также непосредственно ее приграничных территорий. Важным индикатором такого влияния являются объемы взаимных инвестиций соседних стран в экономику приграничных регионов [4].

Учитывая особую роль эффекта соседства и этнокультурной и исторической близости при формировании территориальных предпочтений инвесторов из соседних стран необходимо отметить, что первыми объектами реализации инновационных проектов из близлежащих государств стали крупные города в приграничных регионах.

В целом в отношениях приграничных регионов казахстанско-российского порубежья наблюдается «волнообразное» движение. Первоначально принимаются основополагающие интеграционные решения, намечаются соответствующие конкретные мероприятия и начинается их реализация, а затем их выполнение замедляется, а по некоторым направлениям вообще происходит откат назад, после чего через какое-то время подписываются новые соглашения, которые в некоторой степени коррелируют с прежними, так и не реализованными документами.

Развитие приграничных взаимодействий нельзя рассматривать изолированно: они сильнейшим образом зависят от общих тенденций развития отношений страны с соседними государствами. Развитие трансграничного сотрудничества, увеличение количества совместных проектов и производств ведет к необходимости изучения особенностей и перспектив развития сопредельного региона. Рост сложности задач, стоящих перед городскими и региональными властями в процессе интеграции, требует совместной разработки стратегических планов, учитывающих интересы обоих регионов.

Таким образом, развитие межрегионального экономического взаимодействия в условиях интеграционных преобразований обусловлено действием двух противоречивых тенденций. Во-первых, тенденции относительной изоляции экономики приграничных регионов и их дальнейшего замыкания. Во-вторых, тенденции формирования открытой модели развития приграничных регионов, включающей и экономическое сотрудничество с другими странами.

Список литературы

- Анимица Е.Г., Иваницкий В.П., Пешина Э.В. В поисках новой парадигмы регионального развития. Екатеринбург: УрО РАН, 2005.

- Буянов В.С., Гаджиева Р.Г., Терновая Л.О. Российская идентичность в условиях глобализации: Монография. – М.,: изд-во РАГС, 2008. – 162с.

- Болотов Д.А., Межевич Н.М., Шураев В.В. Приграничное (международное) сотрудничество в системе межмуниципального взаимодействия. СПб.: Изд-во политех. ун-та, 2005, 118с.

- Вардомский Л.Б. Российское порубежье в условиях глобализации. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 216 с.

References

- Animitca E.G., Ivanitckii V.P., Peshina E.V. In search of a new paradigm for regional development [V poiskakh novoi paradigmy regionalnogo razvitiia]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005.

- Buianov V.S., Gadzhieva R.G., Ternovaia L.O. Russian identity in a globalized world: Monograph [Rossiiskaia identichnost v usloviiakh globalizatcii: Monografiia]. M., izd-vo RAGS, 2008. 162 p.

- Bolotov D.A., Mezhevich N.M., Shuraev V.V. Cross-border (international) cooperation in the system of inter-municipal cooperation [Prigranichnoe (mezhdunarodnoe) sotrudnichestvo v sisteme mezhmunitcipalnogo vzaimodeistviia]. SPb. Izd-vo politekh. un-ta, 2005, 118 p.

- Vardomskii L.B. Russian porubezhe under globalization [Rossiiskoe porubezhe v usloviiakh globalizatcii]. M. Knizhnyi dom «LIBROKOM», 2009. 216 p.

Еще в рубриках

Региональная экономика