Управление региональной экономикой Приморского края в стратегии пространственного развития России

Management of the regional economy of Primorsky krai in the strategy of spatial development of Russia

Авторы

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы и возможности развития Приморского края, экономический и финансовый потенциал которого достаточен для успешной реализации эффективного регионального управления в условиях санкционных ограничений, последствий пандемии, переориентации логистики и финансовых потоков. Актуальность темы исследования обусловлена неравномерностью развития региональных экономик, которые в настоящее время стремятся найти своё место в системе стратегического пространственного развития России. Выявлено, что теория пространственного развития отстает от практических проблем регионального управления. Это, в свою очередь, объясняет необходимость постановки и решения, новых теоретико-методологических и практических задач регионального управления экономикой в пространственном развитии России. Авторы статьи выделяют воспроизводственных подход пространственного управления территорией, как наиболее эффективный в оценке и управлении региональной экономикой. Приоритетность в выборе этого подхода объясняется отсутствием сбалансированности между целевыми показателями пространственного развития экономики региона.

Ключевые слова

пространственная экономика, региональное управление, воспроизводственный подход, эффективность региона, целевые показатели, сбалансированность, интересы управления.

Рекомендуемая ссылка

Управление региональной экономикой Приморского края в стратегии пространственного развития России// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №1 (81). Номер статьи: 8112. Дата публикации: 05.03.2025. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/8112/

Authors

Abstract

The article discusses the problems and opportunities for the development of Primorsky Krai, whose economic and financial potential is sufficient for the successful implementation of effective regional governance in the face of sanctions restrictions, the effects of the pandemic, the reorientation of logistics and financial flows. The relevance of the research topic is due to the uneven development of regional economies, which are currently striving to find their place in the system of strategic spatial development of Russia. It is revealed that the theory of spatial development lags behind the practical problems of regional management. This, in turn, explains the need to formulate and solve new theoretical, methodological and practical problems of regional economic management in the spatial development of Russia. The authors of the article identify the reproductive approach of spatial management of the territory as the most effective in assessing and managing the regional economy. The priority in choosing this approach is explained by the lack of balance between the target indicators of the spatial development of the region's economy.

Keywords

spatial economics, regional management, reproductive approach, regional efficiency, target indicators, balance, management interests.

Suggested Citation

Management of the regional economy of Primorsky krai in the strategy of spatial development of Russia// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №1 (81). Art. #8112. Date issued: 05.03.2025. Available at: https://eee-region.ru/article/8112/

Введение

Главной проблемой регионального развития уже несколько десятилетий остается неравномерность развития субъектов РФ, когда активное население и значительные ресурсы стягиваются в крупные кластеры и города. Усиление дифференциации субъектов РФ приводит к ослаблению развития регионов и нарастанию экономического и социального неравенства. Неэффективность регионального управления связана с объективными причинами, к которым можно отнести:

- традиционно управление складывалось по отраслевому признаку, т.е. превалировало отраслевое управление;

- в силу особенностей формирования российских подходов к управлению экономикой регионы не рассматривались как независимые субъекты управления.

Как было отмечено на Московском экономическом форуме на территории России, составляющей всего лишь 0,3% площади сосредоточено 25% ВВП, а остальные 75% рассредоточены по территориям, занимающим площадь более 98% [1]. В таких диспропорциях между ВВП и занимаемой территорией стратегия пространственного развития и управления региональной экономикой не имеет практической реализации.

На наш взгляд, все это не может обеспечить единство территориального развития экономического пространства и национальную безопасность страны. Этим обусловлен интерес к изучению эволюции теории пространственного развития и воспроизводственному подходу в территориальном управлении, что и объясняет актуальность темы исследования.

Предметом исследования является изучение совокупности факторов, влияющих на эффективность развития регионов, тенденций развития и оценку выполняемых функций территориальной экономики в Стратегии пространственного развития [2] (далее — Стратегия).

В декабре 2024 году разработан проект Стратегии пространственного развития до 2036 года в котором даны общие положения, принципы пространственного развития, целевые показатели по двум сценариям развития территорий, указаны цели и исполнители (Минэкономразвития, Минвостокразвитие, Минстрой и др. участники). В Стратегии дан обзорный анализ тенденций развития регионов и показатели с помощью которых будет реализован инерционный и/или целевой сценарий пространственного развития.

Стратегия построена на определенных принципах пространственного развития, формирующих эффективность использования региональных ресурсов:

1) максимальная загрузка инфраструктуры субъекта РФ;

2) создание новых объектов инфраструктуры;

3) создание центров образования, спорта, медицинской помощи, услуг в сфере культуры.

Методы исследования

В работе были использованы общенаучные и специальные методов исследования. К общенаучным методам можно отнести группировки, сравнения, синтез, динамический анализ, методы корректной обработки статистических данных развития региона. В качестве специальных методов, использованных в исследовании можно отметить структурный и рейтинговый анализ развития территорий.

Результаты исследования

В качестве объекта исследования был выбран Приморский край, играющий важную роль в национальной безопасности России на Дальнем Востоке. Авторы использовали рейтинговый анализ и статистические показатели развития региона.

По оценке рейтингового Агентства стратегических инициатив за 2021-24 гг. в рейтинг топ 20 регионов Приморский край не вошел ни за один обозначенный год [3]. Агентство публикует только первые 20 регионов-лидеров, по остальным регионам информация закрыта и доступна только управленческой команде региона. Этим объясняется отсутствие рейтинговой оценки Приморского края по методике АСИ.

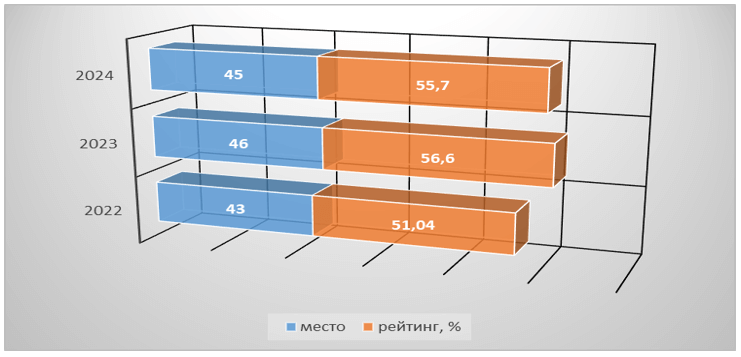

Динамику развития экономики и качества жизни в крае авторы провели на основании официального сайта ООО «РИА Рейтинг» [4], образованное в 2011 году. Выбор статистического материала обусловлен тем, что в выборку по оценке социально-экономического положения вошли все 85 регионов РФ (за исключением новых), а не только занимающие лидирующие позиции в итоговом рейтинге (рисунок 1).

Рисунок 1 – Место и рейтинг Приморского края по качеству жизни за 2022-24 гг.

Составлено авторами на основании данных рейтингового агентства «РИА Рейтинг» [3].

Интегральный показатель «качество жизни» включает комплекс региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни населения: медицинское обслуживание, образование, жилье и инфраструктура, потребление, экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы и возможности для работы и бизнеса.

Качество жизни населения Приморского края в среднем занимает 45 место среди регионов РФ, при этом рейтинговый балл составляет от 51 до 56%. Такой уровень демонстрирует не очень высокий балл качества жизни в регионе. Тем более, что в стратегии пространственного развития Приморскому краю уделено особое внимание, так как в целом по ДФО снижается коэффициент рождаемости с 2011 по 2022 гг. и наблюдается максимальный отток населения (миграция).

Необходимо отметить, что статистический анализ качества жизни населения региона по разным агентствам и школам различается методикой расчета и количеством показателей, входящих в расчет индикаторов качества жизни населения.

Более детальный пространственный анализ развития региона можно осуществить на основе динамики статистического учета социально-экономических показателей [5], абсолютные значения которых были преобразованы в относительные величины (проценты) для повышения информативности данных (таблица 1)

Таблица 1 — Динамика социально-экономических показателей Приморского края за 2020-22гг.

| № п/п | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | Численность населения, в % к ДФО | 23,2 | 23,1 | 22,8 |

| 2 | Коэффициент естественного прироста | -5.9 | -7.7 | -6.2 |

| 3 | Среднегодовая численность занятых | 23,7 | 23,7 | 23,6 |

| 4 | Миграция, в % к ДФО | — 45 | — 9 | — 57 |

| 5 | Доходы населения, в % к пред. году | 97,0 | 102,2 | 97,6 |

| 6 | ВРП, в % к ДФО | 18,3 | 17,8 | н/д |

| 7 | Инвестиции в основной капитал, в % к пред. году | 112,4 | 111,2 | 113,1 |

| 8 | Индекс потребительских цен (тарифов), в % к пред. году | 105,0 | 107,4 | 113,3 |

На наш взгляд, для реализации пространственного развития большее внимание должно быть уделено развитию инфраструктуры Приморского края, когда все субъекты ДФО взаимосвязаны и ориентированы на создание продуктов с высокой добавленной стоимостью. На данном этапе сбалансированность между показателями социально-экономического развития отсутствует. Так, например, численность населения ПК составляет в общей численности ДФО 23%, а коэффициент естественного прироста на 1000 человек максимально отрицательный среди всех регионов ДФО. При этом миграционный отток составляет от 9 до 57 %%.

Реальные доходы населения изменяются незначительно, а цены и тарифы возрастают каждый год. Динамика ВРП свидетельствует, что регион занимает незначительную долю ВРП в ДФО при условии, что большая часть промышленности сосредоточена в Приморском крае, имеющем сеть морских портов и железнодорожного транспорта.

Инвестиции в основной капитал по отношению к предыдущему году увеличиваются, но удельный вес в общем объеме инвестиций ДФО составляет 13%, при этом большая часть инвестиций ориентирована на Якутию и Амурскую область (более 400 000 млн. руб.). Индекс потребительских цен и тарифов по отношению к предыдущему году имеет устойчивый рост. Все это не может не отразиться на качестве жизни населения в Приморском крае.

Дополнением к анализу динамики является определение тесноты связи между социально-экономическими показателями в паре с ВРП, который составляет около 18% в ДФО. Так, анализ взаимосвязи ВРП и других социально-экономических показателей за 5 лет с помощью программы Statistica наглядно свидетельствует о прямой (обратной) зависимости и тесноте связи (таблица 2).

Таблица 2 – Корреляционная зависимость между социально-экономическими показателями

| Период времени | ВРП/численность | ВРП/денежные доходы | ВРП/инвестиции в ОК | ВРП/цены(тарифы) |

| 5 лет | 0,961 | -0,110 | 0,979 | 0,316 |

| Источник: рассчитано авторами на основании статистических данных основных показателей ДФО. Дата обновления 29.02.24. | ||||

Так, проведенный анализ тесноты связи показателей за 5 лет, свидетельствует о том, что максимальная прямая линейная связь наблюдается между ВРП и такими показателями, как: численность населения (0,961) и инвестиции в основной капитал (0,979). Это означает, что рост численности и инвестиций в основной капитал увеличивают ВРП Приморского края. Теснота связи между ВРП и среднедушевыми денежными доходами имеет обратно-пропорциональную зависимость и очень низкий коэффициент (-0,11). ВРП и потребительские цены имеют слабую связь (0,316). Определение зависимости и тесноты связи в дальнейшем может способствовать прогнозированию социально-экономических показателей развития территориальной экономики при различных сценариях.

Обзор рейтингов регионов свидетельствует о том, что Москва и Санкт-Петербург имеют самый высокий интегральный показатель практически по всем критериям оценки. Финансовые бюджеты этих городов значительно отличаются от большинства региональных бюджетов, при этом инфраструктура имеет разветвленную сеть

Если развитие регионов будет нацелено на наиболее быстроразвивающиеся территории, то все национальные проекты и Стратегия будут обречены на провал. Только при условии формирования сбалансированной территориальной организации экономики возможно решение проблем пространственного развития. Это, в свою очередь, заставляет обратиться к теориям и концепциям территориального регионального управления, в которых превалирует воспроизводственный подход.

Обзор теоретических основ территориального управления

Необходимо отметить, что исследованию проблем территориального регионального управления в последнее десятилетие уделяется повышенное внимание, как за рубежом, так и в российской научной среде. Теория пространственного развития одна из наиболее актуальных и динамичных областей знаний, изучающая природу и механизмы создания территориальных конкурентных преимуществ. Необходимо отметить, что классификация научных подходов и концепций в пространственном управлении находится на этапе становления, который характеризуется тем, что закладываются основы собственной междисциплинарной базы.

Существует более десяти школ регионального и пространственного управления и столько же научных конструкций, отличающихся подходами, анализом источников и механизмами управления. Действующий плюрализм, на наш взгляд, связан с многообразием проблем, концепций, пользователей теорий и ситуаций, ежедневно решаемых практикой территориального управления. На разнообразие теорий и концепций регионального развития влияют противоречия, к которым можно отнести:

1) между административным и предпринимательским подходом к управлению;

2) между интересами отрасли и территориями;

3) между содержанием стратегии и особенностями ее реализации на отдельных территориях;

4) между бюджетами субъектов РФ.

В экономической литературе представлены разнообразные школы пространственного и регионального управления. Работы Г.Б. Клейнера, М.А. Рыбачука [6] и П.А. Минакира [7] позволяют изучить взаимосвязь и влияние развития территорий, обеспечивающих экономическую безопасность, через разработку сбалансированных оценок эффективности регионального управления.

Наиболее известные зарубежные авторы по проблемам регионального управления И. Ансофф и П. Друкер [8] больше внимания уделяли корпоративному развитию, т.е. отраслевому подходу в управлении пространственной экономикой.

Следует отметить, что наиболее распространенным методом экономико-пространственного развития в теории регионального управления является отраслевой подход, когда все фокусируется на отраслях или видах деятельности. В новых вызовах экономического развития такой подход ограничивает возможность адаптации регионов к изменяющимся условиям и создает проблемы для согласования вопросов в разрезе территориальных уровней управления.

В теории регионального управления, на наш взгляд, должен быть воспроизводственный подход, который активно изучал и продвигал ученый-регионалист Р.И. Шнипер, предвидящий особенности развития территорий на основе широкого использования хозрасчета. В его работе «Региональные предплановые исследования: экономический аспект» [9] впервые было заявлено о воспроизводственном подходе, который необходимо использовать в теории и методологии регионального управления. Предплановые исследования в региональном управлении предусматривают формирование планово-прогнозных индикаторов, которые способны создать механизм сочетания интересов развития отраслей и территорий.

Работы ученого-регионалиста особенно актуальны для разработки моделей и инструментария регионального управления в условиях неопределенности и агрессивности окружающей среды. Последующее развитие территорий доказало целесообразность модели управления, учитывающей региональные циклы воспроизводства. Думается, что дальнейшая разработка Стратегии должны учитывать региональный воспроизводственный подход, что позволит учесть особенности развития территорий и сбалансированность целевых показателей.

В проекте Стратегии пространственного развития воспроизводственный процесс, позволяющий определить воспроизводственные пропорции развития территории отсутствует. В свете работ ученого стоит вспомнить и о «матрице интересов» субъектов хозяйствования, которая являясь инструментом согласования интересов участников регионального управления, позволяет определить взаимосвязь и сбалансированность участников процесса управления. Взаимодействие заинтересованных сторон, по мнению ученого, можно рассматривать через призму взаимосвязи трех видов интересов: эквивалентные, совместимые и конфликтные, а также на трех уровнях управления: между региональными органами управления, предприятиями и населением [10]. Матрица интересов Р.И. Шнипера перекликается с теорией стейкхолдеров, которая также учитывает власть и интерес участников процесса.

На наш взгляд, использование в территориальном управлении воспроизводственного подхода позволит оптимально сочетать интересы государства, бизнеса и населения с учетом имеющегося регионального потенциала даже с небольшими бюджетами. Предметом управления территории должен стать региональный воспроизводственный процесс, который способен учесть территориальные показатели устойчивого развития и обеспечить их сбалансированность.

Стратегия пространственного предполагает более активное использование новых видов ресурсов, таких как цифровые. Цель цифровых ресурсов – согласованность технических средств цифровизации с развитием конкретных отраслей, видов деятельности и ростом качества жизни населения. Цифровизация всеми региональными субъектами должна понимается не как абстрактная идея по развитию искусственного интеллекта, использованию технологий «Больших данных» и распределенных реестров, а как эффективное техническое средство управления инновациями, сокращающее время и затраты на обработку больших массивов данных.

Как отмечено в Стратегии цифровой основой использования инновационных ресурсов является Единая цифровая платформа, действующая в России на принципах открытости, клиентоцентричности, масштабируемости, адаптируемости, совместимости, безопасности и эффективности использования бюджетных средств.

Отдельным разделом в Стратегии выделяется развитие транспортной сети. В связи с этим близость Приморского края к морю предполагает развитие морского транспорта и создание цифровой транспортной инфраструктуры. Необходимо отметить, что в настоящее время система регионального управления не восприимчива к инновациям на транспорте, что делает цифровизацию транспортной экономики еще одним раскрученным брэндом без существенного влияния на эффективность использования ресурсов и технологий как на уровне государства, так и на уровне предпринимательства. Создание современных транспортных коридоров таких как «Север – Юг», позволяющих скоординировать транспортную политику не только на уровне региона, но и создать транспортный потенциал ЕАЭС, невозможно без использования сервисов цифровых экосистем. Это еще одна задача, которую необходимо решать совместно с повышением эффективности использования традиционных ресурсов.

Заключение

Следовательно, в период неопределённости, являющейся как следствие переориентации внешней торговли и санкционного давления недружественных стран, действующие системы регионального управления не могут быть эффективными, если ориентированы на прошлый опыт и сложившиеся тенденции.

Обзор проекта Стратегии пространственного развития позволил выявить проблемы его формирования.

Во-первых, это касается отсутствия воспроизводственного подхода к разработке стратегии территориального развития и управления;

Во-вторых, отсутствие сбалансированности отраслей и объектов управления для нахождения компромисса интересов участников;

В-третьих, отсутствие тесноты связи между традиционными статистическими социально-экономическими показателями и целевыми критериями сценарного развития Стратегии.

Цифровые ресурсы должны быть включены в воспроизводственные процессы регионального управления и максимально взаимосвязаны с целевыми показателями развития территориальной экономики.

Таким образом, Стратегия пространственного развития РФ должна способствовать достижению национальных целей, к которым можно отнести:

1) сохранение населения на территории за счет создания условий комфортного проживания и работы;

2) формирование динамично развивающейся экономика в ДФО, в том числе Приморском крае, за счет реализации сбалансированной территориальной организации экономики;

3) создание комфортной и безопасной среды для населения;

4) достижение технологического лидерства в таком направлении как цифровизация экономики.

На наш взгляд, в теории регионального воспроизводства уже заложен механизм решения проблемы по достижению целей пространственного развития и укреплению национальной безопасности РФ.

Список источников

- Московский экономический форум 2024 //Режим доступа: URL: https:// www.rbc.ru/industries/news/660c132f9a794703d4fbc562 (дата обращения 12.12.2024).

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208). – Москва: 78 с.

- Официальный сайт «АСИ» //Режим доступа: URL: https://asi.ru (дата обращения 14.01.2025).

- Официальный сайт «РИА Рейтинг» //Режим доступа: URL: https:// riarating.ru/regions (дата обращения 14.01.2025).

- Официальный сайт ФСГС. РОССТАТ-ДФО //Режим доступа: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/ (дата обращения 08.01.2025).

- Клейнер, Г. Б. Системная сбалансированность экономики : монография / Г. Б. Клейнер, М. А. Рыбачук. – Москва : Научная библиотека, 2017. – 320 с

- Минакир, П. А. Российское экономическое пространство: стратегические тупики / П. А. Минакир. – // Экономика региона. – 2019. – Т. 15, № 4. – С. 967−980.

- Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия : пер. с англ. / И. Ансофф. – Москва : Питер, 1999. – 413 с.

- Шнипер, Р.И. Региональные предплановые исследования: экономический аспект. / Р.И. Шнипер – Новосибирск: Наука, 1978. – 367 с.

- Шнипер, Р.И. Регион: экономические методы управления. — /Р.И. Шнипер – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 308 с.

References

- Moscow Economic Forum 2024 [Moskovskii ekonomicheskii forum 2024]. // Available at: URL: https://www.rbc.ru/industries/news/660c132f9a794703d4fbc562(Accessed: 12.12.2024).

- Strategy of Spatial Development of the Russian Federation for the Period up to 2030 with a Forecast up to 2036 (Approved by Decree of the President of the Russian Federation No. 208 of May 13, 2017) [Strategiya prostranstvennogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 goda s prognozom do 2036 goda (utv. Ukazom Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 13 maya 2017 goda № 208)]. – Moscow, 2017. – 78 p.

- Official Website of the Agency for Strategic Initiatives (ASI) [Ofitsial’nyi sait «ASI»]. // Available at: URL: https://asi.ru(Accessed: 14.01.2025).

- Official Website of RIA Rating [Ofitsial’nyi sait «RIA Reiting»]. // Available at: URL: https://riarating.ru/regions(Accessed: 14.01.2025).

- Official Website of the Federal State Statistics Service. ROSSTAT-DFO [Ofitsial’nyi sait FSGS. ROSSTAT-DFO]. // Available at: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/(Accessed: 08.01.2025).

- Kleiner, G. B., Rybachuk, M. A. Systemic Balance of the Economy [Sistemnaya sbalansirovannost’ ekonomiki] : monograph. – Moscow : Nauchnaya biblioteka, 2017. – 320 p.

- Minakir, P. A. Russian Economic Space: Strategic Deadlocks [Rossiiskoe ekonomicheskoe prostranstvo: strategicheskie tupiki]. // Economy of Region, 2019, Vol. 15, No. 4, pp. 967−980.

- Ansoff, I. New Corporate Strategy [Novaya korporativnaya strategiya] : translated from English. – Moscow : Piter, 1999. – 413 p.

- Shniper, R.I. Regional Pre-Planning Studies: Economic Aspect [Regional’nye predplanovye issledovaniya: ekonomicheskii aspect]. – Novosibirsk: Nauka, 1978. – 367 p.

- Shniper, R.I. Region: Economic Methods of Management [Region: ekonomicheskie metody upravleniya]. — – Novosibirsk: Nauka. Otd-nie, 1991. – 308 p.

Еще в рубриках

Приморский край

Региональная экономика