Формировании стратегии сбалансированного развития региона на основе расчета индекса гендерного равновесия

Forming of regional balanced development strategy based on gender equi-librium index

Авторы

Аннотация

Реформирование территориального управления на современном этапе обуславливает переход от формирования стратегии социально-экономического развития, основанной на региональном разделении труда, к разработке стратегии, обеспечивающей ее конкурентоспособность. Приоритетность развития региона определяется не наличием природно-сырьевых ресурсов и географическим месторасположением, а, наличием инфраструктуры для развития экономики и уровнем социальных преимуществ проживающему на территории населению.

Обоснование стратегии социально-экономического развития теперь предполагает учет не только экономических преимуществ, но и изучение действующих тенденции и определение приоритетов в социальной сфере.

Рассмотрено понятие «стратегического планирования» и «стратегии социально-экономического планирования», представлена сравнительная характеристика существующих и новых подходов к формированию сбалансированной стратегии региона. Перечислены принципы формирования социального блока стратегии сбалансированного развития региона. Раскрыта сущность гендерно-дифференцированного подхода и произведен расчет индекса гендерного равновесия в РФ и Сибирском федеральном округе.

Ключевые слова

сбалансированное развитие региона, гендерное равновесие, гендерно-дифференцированный подход, индекс гендерного равновесия

Рекомендуемая ссылка

Формировании стратегии сбалансированного развития региона на основе расчета индекса гендерного равновесия// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №2 (54). Номер статьи: 5418. Дата публикации: 30.06.2018. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5418/

Authors

Abstract

Reforming of Territorial Department at present stage causes transition from strategy formation of social – economic development, based on regional labordivision to development of the strategy providing its competitiveness. The priority of regional development is not defined by natural raw material resources availability and a geographical location, but by infrastructure availabilityto develop economy and by the social advantages’level for the population living in the territory.

Reasons for strategy of social and economic development assume now the account of not only economic advantages, but also the study of operating tendencies and determination of priorities in the social sphere.

The article considers the concept of "strategic planning" and "the strategy of socio-economic planning"; provides the comparative characteristic of the existing and new approaches to formation of the regional balanced strategy; names the principles of social unit formation of the regional balanced development strategy; reveals the concept of gender and differentiated approach and calculates the index of gender equilibrium in the Russian Federation and Siberian Federal District.

Keywords

regional balanced developmen, gender equilibrium, gender and differentiated approach, gender equilibrium index

Suggested Citation

Forming of regional balanced development strategy based on gender equi-librium index// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №2 (54). Art. #5418. Date issued: 30.06.2018. Available at: https://eee-region.ru/article/5418/

Введение

Управление региональным развитием во многом зависит от применяемых органами власти методов регулирования социально-экономических процессов на управляемой территории. Деятельность их должна быть направлена на достижение сбалансированного развития, рациональное использование ресурсов, обеспечивающих конкурентные преимущества региона. Современная экономическая политика, проводимая на уровне Российской Федерации, предполагает решение вопросов взаимосвязи и взаимодействия социальной и экономической сферы регионального развития. Принятие Российского законодательства выдвигает новые требования к разработке документов стратегического планирования [1]. В настоящее время уточнение приоритетов социально-экономического развития должно осуществляться на всех уровнях государственного и муниципального управления и быть направлены на устойчивый экономический рост, приток инвестиций, качественные изменения в экономике и социальной сфере.

В Российской Федерации организационно-экономические основы стратегического планирования развития регионов не определены на федеральном уровне управления и формированием методической базы занимаются на региональном уровне управления. Такое положение с одной стороны позволяет учесть региональные особенности, а с другой сторона порождает вопросы недостаточно четко сформулированных требований к организации процесса стратегического планирования, определении модели стратегии, в зависимости от наличия ресурсов и инфраструктуры, определении критериев приоритетных направлений развития во взаимосвязи с бюджетированием, ориентированным на результат. Отсутствие подробных требований и несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей процесс стратегического планирования развития территорий, приводит к разноплановости применения механизма целеполагания и согласования приоритетных целевых показателей развития региона (муниципалитета с вышестоящим уровнем управления.

В практической деятельности регионального планирования не существует универсальных схем стратегического планирования развития регионов. Из-за отсутствия целевых показателей развития по стране, каждый регион самостоятельно определяет стратегию развития, с учетом местной специфики, обеспечивая конкурентные преимущества своей территории.

Разрабатывая стратегию развития региона, традиционно рассматриваются социальный, экономический и экологический блоки, причем приоритетные направления развития, предусмотренные в них, не взаимоувязаны между собой. Каждый блок социально-экономического развития региона методически не сопоставим с другими блоками. Подходы к формированию каждого блока в отдельности осуществляется независимо друг от друга, на основе сложившегося уровня развития этой сферы деятельности.

Современное законодательство РФ по стратегическому планированию предполагает осуществление его во всех сферах жизнедеятельности различных субъектов с помощью применения новых механизмов. К основным из них, можно отнести – целеполагание, прогнозирование, программирование социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, различных отраслей экономики, обеспечение национальной безопасности РФ. Стратегическое планирование направленно на решение задач устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации и всех субъектов планирования [1].

Это изменяет применяемые ранее подходы к формированию социального, экономического и экологического блоков, поскольку утвержденная в законе государственная система стратегического планирования строиться на принципах программно-целевого управления [1]. Вместо применяемой долгие годы схемы показателей развития региона по каждому формируемому блоку стратегии, требуется формирование цели и приоритетных направлений по каждому блоку в отдельности и объединение их в единое целое, для характеристики территории.

Полностью изменена концепции стратегического планирования регионов в Российской Федерации. Принципы функционирования программно-целевого управления на территории, обеспечивают систематический организованный процесс, в основу которого должна быть положена стратегия социально-экономического развития. Достижение поставленных целей развития региона осуществляется с применением системы бюджетирования, ориентированной на результат [4]. Новое содержание стратегического планирования рассматривается в литературных источниках [7, 8, 9], но единства в методическом аспекте по формированию целеполагания по блокам планирования пока не достигнуто.

Таким образом, мы полагаем, что современные подходы к теории стратегического планирования, формирование стратегии социально-экономического развития региона должно базироваться без использования старых методов планирования, основанных на достигнутом уровне развития определенной сферы деятельности и увеличении ее показателей в определенной пропорции, а на применении механизма целеполагания, позволяющего выявить приоритеты развития региона по каждому формируемому блоку и установить допустимые значения их развития. Рассматривая в данном контексте формирование стратегии социально-экономического развития региона важно определить расчетные критерии формируемых блоков в целях сбалансированного развития региона.

Социальный аспект в стратегическом планировании региона

Определяя особенности критериев социального, экономического и экологического блоков в стратегическом планировании региона, необходимо установить прямую зависимость экологической составляющей от развития экономики. Чем выше уровень индустриализации региона, тем больше затраты на поддержание экологической безопасности. Оба эти блока направлены на формирование производственной среды региона и обеспечивают его экономическое благополучие. Другая задача определена для социального блока стратегии развития региона. Отличительные характеристики экономического и социального блоков формирования стратегии развития региона можно выделить следующие:

- экономическое развитие направлено на хозяйствующие субъекты, а социальное развитие направлено на население;

- экономическое развитие направлено на формирование доходной части бюджета, а социальное – обозначает расходную часть бюджета:

- экономическое планирование базируется на созданной инфраструктуре, а социальное планирование ее создает;

- экономическое планирование использует трудовой потенциал региона, а социальное планирование – его формирует;

- экономическое планирование определяет потребность в качестве трудового потенциала, а социальное планирование – его обеспечивает.

Таким образом, возрастает роль социального фактора при формировании стратегии развития региона в современных условиях. От экономического блока приоритеты в формировании стратегии развития региона переходят к социальному. Это обусловлено тем, что органы государственного управления и местного самоуправления теперь наделены функциями по созданию условий жизнедеятельности населения, в то время как при старой схеме планирования развитие инфраструктуры полностью зависело от возможностей градообразующих предприятий. Изменилась и роль инвесторов (предпринимателей) в сфере развития инфраструктуры населенных пунктов. Развитие социальной инфраструктуры ими рассматривается, как компонент, обеспечивающий собственные производственные цели. И, если раньше градообразующее предприятие решало значительную часть инфраструктурных вопросов за счет собственных средств, то в настоящее время эти задачи возложены на органы местной власти.

Поэтому, от стратегических показателей социального блока в стратегии региона будут зависеть потенциальные возможности развития экономики.

Социальный блок при стратегическом планировании включает в себя структуру трудового потенциала, наличие механизмов возобновления рабочей силы, демографическое состояние, уровень развития и структуру рынка труда, занятость населения. В нем также учитываются особенности социальной инфраструктуры и уровень её развития, уровень заболеваемости населения, уровень жизни населения и т.п. Чем выше показатели социального развития региона, тем более он конкурентоспособен по обеспечению рабочей силой производственной сферы.

В условиях преобладания административных методов хозяйствования формирование производственных объектов на территории сопровождалось активными действиями по обеспечению их рабочей силой. Большую роль в тот период играли такие формы привлечения кадров на новые строящиеся производственные объекты, как приезд по комсомольским путевкам (БАМ), организованный набор рабочих (сезонные работы), осуществляемые за счет государственных ресурсов.

В современных условиях государство не берет на себя обязанность обеспечения рабочей силой, создаваемые производства, но оно отвечает за решение задач устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития субъектов регионального планирования.

Стратегическое планирование социального блока должно концептуально измениться и отражать ресурсы региона для создания и развития экономического и экологического блоков стратегии социально-экономического развития. Предлагаемый концептуальный подход к формированию социального блока стратегии развития региона позволит выявить трудовые резервы для развития экономики региона и установить критериальную зависимость их показателей.

Гендерный резерв трудового потенциала региона

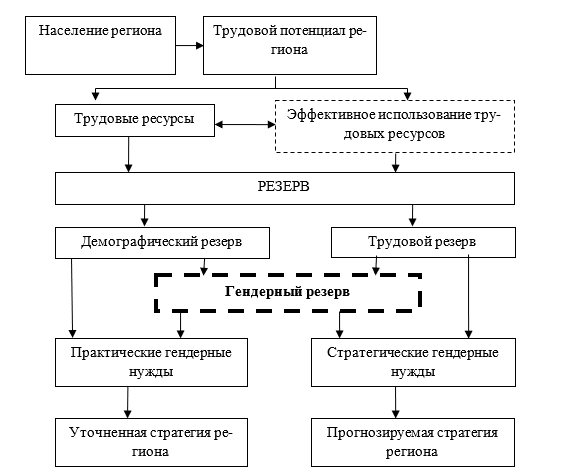

Для определения резервов социального блока развития территории мы предлагаем учитывать в составе резерва трудового потенциала гендерный резерв (рис. 1). Гендерный резерв трудового потенциала региона характеризуется целевыми показателями (здоровье, образование, занятость, доход), выделяемые в трудовом потенциале, по характеристикам демографического и трудового резерва по возрастно-половой структуре.

В зависимости от существующего (сложившегося) социально-экономического развития территории гендерный резерв характеризует практические и стратегические нужды. Практические гендерные нужды обеспечивают функционирование экономического блока стратегии развития региона и, их изменение используется при корректировке разработанной стратегии социально-экономического развития. Стратегические гендерные нужды определяют возможности региона обеспечить комфортность проживания населения на данной территории, не ниже достигнутого уровня и, приоритеты развития гендерного резерва населения (образование, здравоохранение, занятость, доходы населения) для прогнозируемой стратегии региона.

Таким образом, при формировании стратегии развития региона мы отходим от традиционных показателей развития социальной сферы деятельности к показателям комфортности проживания населения на данной территории.

Рисунок 1 — Влияние структуры трудового потенциала на формирование стратегии региона

Выделение гендерного резерва, характеризуемого как группы показателей, влияющих на формирование стратегии развития региона, предполагает определение уровня гендерной дифференциации населения по сферам приложения труда, получения дохода и других социальных благ.

В формируемых в настоящее время стратегиях субъекта планирования учитываются демографические показатели и, проводится их расчет на перспективу. Анализируется наличие объектов социального развития и формируются показатели их развития, исходя из возможностей бюджетных ресурсов, несмотря на тенденции в формировании численности и структуры населения. В результате субъекты планирования сталкиваются с проблемами дефицита жизненно важных социальных объектов (школ, поликлиник, учреждений культуры и спорта).

Поскольку в российской науке нет единого подхода к рассмотрению гендерных проблем, не наработана практика региональных гендерных исследований и применения их в прогнозировании и стратегическом планировании социально-экономического развития территории предлагаемые расчеты установят сравнительную характеристику региона по показателям конкурентоспособности по комфортности проживания, по сравнению с близлежащими территориями.

Предлагаемый новый концептуальный подход формирования социального блока при разработке документов стратегического планирования и уточнения приоритетов социально-экономического развития региона базируется на следующих принципах:

- принцип сопоставимости – сопоставление демографических и показателей развития социальной инфраструктуры;

- принцип сбалансированности –предусматривает сбалансированность целей и возможностей реализации социальной политики, т.е. предоставление гражданам гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, профессиональной подготовке и рациональному трудоустройству, объем, виды и качество, которых должны обеспечить необходимое развитие личности;

- принцип компенсации – предполагает создание доступной сферы жизнедеятельности, предоставление определенных льгот и соответствующего социального обслуживания населения;

- принцип солидарности – проявляется в том, что происходит перераспределение социальной состоятельности от более сильных индивидов и групп к более слабым;

- принцип субсидиарности (поддержки) – предполагает законодательное регулирование взаимодействия государственных и негосударственных структур в социальной сфере.

Обозначенные принципы формирования стратегии определяют переход от традиционного подхода ее разработки к гендерно-дифференцированному [5,6].

Уровень гендерной дифференциации населения региона позволяет оценить существующий и формируемый тип стратегии развития региона, обозначить целевые показатели гендерного развития в ходе ее реализации. Уровень гендерной дифференциации и соответствующий ему тип стратегии региона определяем по значению индекса гендерного равновесия, рассчитываемого по каждой характеристики гендерного резерва населения.

Изучение отечественной и зарубежной литературы позволило установить, что формирование стратегии социально-экономического развития региона осуществляется либо с использованием традиционного методического подхода (программный), либо применяется гендерный подход.

Традиционный методический подход формирования стратегии социально-экономического развития региона ориентирован на повышение эффективности использования материальных, трудовых, инвестиционных и других ресурсов. По каждой сфере жизнеобеспечения населения и сфере деятельности устанавливаются контрольные показатели достижения уровня развития и, на этой основе формируются государственные программы социально-экономического развития региона.

Гендерный подход предполагает при формировании стратегии социально-экономического развития региона формирование возрастно-половой структуры населения, учет возможностей использования мужчин и женщин в сфере занятости и рынка труда. Гендерный подход формирования стратегии подразумевает разработку гендерно-перераспределительных мероприятий с целью предоставить возможности той или иной гендерной группе преодолеть условия гендерного неравенства и удовлетворить те или иные виды гендерных потребностей.

Однако, как традиционный, так и гендерный подходы при формировании стратегии, не позволяют выделить приоритеты развития инфраструктуры региона, тем самым ограничивают использование трудового потенциала, нарушая гендерное равенство и функционирование сбалансированной системы экономического, экологического и социального развития региона.

Для преодоления обозначенных ограничений предложено при формировании стратегии социально-экономического развития региона применять гендерно-дифференцированный подход, позволяющий использовать для выбора стратегии применение расширенного круга показателей, характеризующих приоритеты развития социального блока стратегии региона.

Ограничения гендерного и традиционного подходов (табл. 1) кроются в том, что разрабатываемая система показателей в целом по субъекту планирования (региону) и каждой сфере социального блока стратегии развития предполагает пропорциональное развитие достигнутому уровню, без учета гендерных особенностей региона.

Переход от формирования стратегии территории на основе регионального разделения труда, к разработке стратегии, обеспечивающей ее конкурентоспособность, означает применение механизма целеполагания и его бюджетной обеспеченности. Поэтому применение в современных условиях системы показателей в целом по субъекту планирования и каждой сфере деятельности, может усугубить сложившуюся диспропорцию в развитии отдельных отраслей социального блока.

Таблица 1 — Характеристика подходов формирования стратегии социального развития региона

| Подход | Цель | Объекты планирования | Механизм планирования |

| Традиционный программный подход | достижение максимального экономического эффекта за счет использования трудового и демографического резервов или повышения интенсивности использования наличествующих трудовых ресурсов | демография, трудовые ресурсы, объекты социальной сферы, образование, здравоохранение | система показателей в целом по субъекту планирования и каждой сфере деятельности |

| Гендерный подход | учет гендерных различий при разработке социально-экономической политики и стратегии развития региона, выравнивание возможностей мужчин и женщин в сфере занятости и рынка труда | демография, трудовые ресурсы объекты социальной сферы, образование, здравоохранение, рынок труда | система показателей в целом по субъекту планирования и каждой сфере деятельности с учетом возрастно-половой структуры населения |

| Гендерно-дифференцированный подход | построение гендерно-сбалансированной системы достижение максимального экономического эффекта за счет рационального использования гендерного резерва трудового потенциала | определение гендерного резерва трудового потенциала | целевые показатели гендерного резерва (здоровье, образование, занятость, доход) и определение приоритетных направлений их развития |

Гендерно-дифференцированный подход формирования стратегии социально-экономического развития региона основан на получение синергетического эффекта за счет рационального использования гендерного резерва трудового потенциала, построения гендерно-сбалансированной системы стратегических показателей и определения приоритетов социального развития региона. Для характеристики существующего гендерного состояния трудового потенциала региона необходимым является определение его структуры, влияющей на выбор подхода к формированию стратегии, в зависимости от того, какие гендерные нужды удовлетворяются для каждой гендерной группы. Выделяя в составе резерва трудового потенциала гендерный резерв (рис.1), при использовании гендерно — дифференцированного подхода формирования стратегии социально-экономического развития региона, учитываемые ранее демографический и трудовой резервы, рассматриваются с позиции гендерного аспекта.

Для формирования региональной стратегии развития территории предлагается определить четыре группы показателей, формирующих гендерное равенство: здоровье население, определяемого через продолжительность предстоящей жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни); образование, определяемого уровень образованности населения с 15 лет и старше; занятость населения, определяемого через уровень экономической активности населения возрасте с 15 до 64 лет; и дохода, складывающегося из средней заработной платы 1 человека (или размера государственных субсидий на 1 человека).

Первая группа показателей — здоровье населения, выявляет изменения в средней продолжительности жизни и величине медианного возраста населения. Вторая группа показателей — образование, позволяет определить изменения половозрастного состава населения и уровень образованности. Третья группа показателей — занятости населения, устанавливает уровень экономической активности. Четвертая группа показателей — дохода, сопоставляет изменения в среднемесячном размере заработной платы и среднемесячном размере установленных пенсий половозрастного состава населения.

В результате расчета индекса гендерного равновесия (ИГР), в сфере здравоохранения населения установлено, что в РФ он близок к балансовым результатам, что нельзя сказать о Сибирском федеральном округе (СФО), где явно намечается значительный гендерный разрыв (табл. 2).

Таблица 2 — Расчет индекса гендерного равновесия в сфере здравоохранения, (процентных пункта)

| Субъект РФ | ИГР здравоохранения | Соотношение ИГР | |

| мужчин | женщин | ||

| Российская Федерация | 3,96 | 3,6 | 0,36 |

| Сибирский федеральный округ | 5,16 | 3,63 | 1,53 |

Расчет индекса гендерного равновесия позволяет выявить уровень дифференциации гендерного резерва трудового потенциала региона. В разработанную шкалу включены четыре уровня, определяющих социальное развитие региона:

- гендерное равенство – равенство у женщин и мужчин их возможностей реализации своего потенциала, внесения вклада в экономическое и социальное развитие своей страны, а также получения пользы от участия в жизни общества;

- гендерный баланс – это справедливое распределение ресурсов и доходов, прав и обязанностей, рабочей нагрузки и отдыха в зависимости от степени реализации своего трудового потенциала;

- гендерный разрыв – наличие достаточных различий между мужчинами и женщинами в том отношении, что они получают разную пользу (выгоду) от удовлетворения гендерных потребностей;

- гендерная асимметрия – состояние, при котором принцип равных прав и возможностей для женщин и мужчин, в том числе в сфере производства, труда и управления, на практике не осуществляется.

Рассчитанный индекс гендерного равновесия, по четырем группам показателей в РФ и Сибирском федеральном округе(табл.3)показал его превышение почти в 2 раза по СФО, что говорит о несбалансированном развитие социальной сферы.

Расчет индекса гендерного равновесия позволил не только определить уровень гендерного неравенства по направлениям социального развития и установить отставание Сибирского федерального округа (СФО) от среднероссийских показателей, но и выявить проблемные сферы (занятость населения в РФ и доходы в СФО) в которых необходимо вмешательство органов власти.

Таблица 3 — Расчет индекса гендерного равновесия в Российской Федерации и Сибирском Федеральном округе

| Субъект РФ | Значение показателей, (п.п.) | ||||

| ИГРобр | ИГРзан | ИГРздор | ИГРдох | ИГР | |

| Российская Федерация | 1,38 | 4,76 | 0,36 | 1,23 | 7,73 |

| Сибирский Федеральный округ | 3,22 | 3,71 | 1,53 | 6,18 | 14,64 |

Вывод

Таким образом, применение гендерно-дифференцированного подхода при формировании стратегии социально-экономического развития региона позволит учитывать новые факторы, определяющие инфраструктуру развития региона, качество жизни населения, выявлять неиспользованные гендерные резервы, смещая акценты государственного управления в сторону сбалансированного развития.

Список литературы:

- О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (с изм. и доп. 23.06.2017, 03.07.2017, 30.10.2017, 31.12.2017) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 02.02.2018 г.)

- Соколова Л.Г. Использование инновационных технологий при разработке стратегии развития региона //Стратегия устойчивого развития регионов России: сборник материалов ХXXVIII Всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. – с. 21-27.

- Соколова Л. Г. К вопросу о методологии формирования стратегии развития территории // Стратегические аспекты публичного управления и территориального развития: материалы ежегод. междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 27–28 апр. 2017 г. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2017. – 162 с. (с. 74-82).

- Соколова Л.Г. Планирование и оценка результатов деятельности органов государственного и муниципального управления // Стратегические аспекты публичного управления и территориального развития: материалы ежегод. междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 2016 г. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2017. – с. 5-11.

- Казанцева И.И., Соколова Л.Г. Гендерно-дифференцированный подход в стратегическом планировании трудового потенциала развития региона // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2013. №1. URL.:http://eizvestia.isea.ru/pdf.aspx?id=18680.

- Казанцева И.И. Гендерно-дифференцированный подход в формировании стратегии региона // Казанская наука. 2013. №3. С. 69-74.

- Хохлова Н.С., Вихорева М.В., Щербакова Н.Ю. Роль инфраструктуры в разработке и реализации стратегии развития муниципального образования. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. – 120с.

- Метелева Е.Р. Совершенствование методического инструментария стратегического планирования городского развития в условиях глобализации// Известия Иркутской государственной экономической академии (БГУЭП). 2008. № 2 (58). С. 79-82.

- Винокурова М.В. Конкурентоспособность региона: понятие и факторы развития // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2013. № 3. С. 9.

Bibliography:

- On strategic planning in the Russian Federation: Feder. Law of the Russian Federation of June 28, 2014 No. 172-FZ (with amendment and additional 23.06.2017, 03.07.2017, 30.10.2017, 31.12.2017) [O strategicheskom planirovanii v Rossijskoj Federatsii] // SPS «Consultant Plus» (circulation date 02.02 .2018)

- Sokolova L.G. Use of innovative technologies in the development of a strategy for the development of the region [Ispol’zovanie innovatsionnykh tekhnologij pri razrabotke strategii razvitiya regiona]// Strategy of sustainable development of Russian regions: a collection of materials of the XXXVIII All-Russian Scientific and Practical Conference / Under the total. Ed. S.S. Chernov. — Novosibirsk: Publisher CRNS, 2017. — p. 21-27.

- Sokolova L. G. On the Methodology of the Formation of a Territorial Development Strategy [K voprosu o metodologii formirovaniya strategii razvitiya territorii] // Strategic aspects of public administration and territorial development: materials annually. Intern. scientific-practical. Conf., Irkutsk, 27-28 Apr. 2017 — Irkutsk: Publishing house of the Belarusian State University, 2017. — 162 p. (pp. 74-82).

- Sokolova L.G. Planning and evaluation of the results of the activities of state and municipal government [Planirovanie i otsenka rezul’tatov deyatel’nosti organov gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravleniya] // Strategic aspects of public administration and territorial development: materials annually. Intern. scientific-practical. Conf., Irkutsk, 2016 — Irkutsk: Publishing house of the Belarusian State University, 2017. — p. 5-11.

- Kazantseva I.I., Sokolova L.G. Gender-differentiated approach in strategic planning of the labor potential of the region development [Genderno-differentsirovannyj podkhod v strategicheskom planirovanii trudovogo potentsiala razvitiya regiona] // Izvestiya Irkutsk State Economic Academy (Baikal State University of Economics and Law). 2013. №1. URL.:http://eizvestia.isea.ru/pdf.aspx?id=18680.

- Kazantseva I.I. Gender-differentiated approach in the formation of the region’s strategy [Genderno-differentsirovannyj podkhod v formirovanii strategii regiona]// Kazan Science. 2013. №3. Pp. 69-74.

- Khokhlova N.S., Vikhoreva M.V., Shherbakova N.Yu. The role of infrastructure in the development and implementation of the strategy for the development of the municipal formation [Rol’ infrastruktury v razrabotke i realizatsii strategii razvitiya munitsipal’nogo obrazovaniya]. — Irkutsk: BSEEP Publishing House, 2011. — 120s.

- Meteleva E.R. Perfection of methodical tools for strategic planning of urban development in the conditions of globalization [Sovershenstvovanie metodicheskogo instrumentariya strategicheskogo planirovaniya gorodskogo razvitiya v usloviyakh globalizatsii]// Izvestiya Irkutsk State Economic Academy (BSEEP). 2008. № 2 (58). Pp. 79-82.

- Vinokurova M.V. Competitiveness of the region: the concept and development factors [Konkurentosposobnost’ regiona: ponyatie i faktory razvitiya]// Izvestiya Irkutsk State Economic Academy (Baikal State University of Economics and Law). 2013. № 3. P. 9.

Еще в рубриках

Региональная экономика