Институциональные барьеры межпоколенческого социального неравенства и высшее образование: региональный контекст

Institutional barriers to intergenerational social inequality and higher education: a regional context

Авторы

Аннотация

В статье рассматриваются региональные различия в доступности, качестве и результативности высшего образования в России, а также их роль в воспроизводстве межпоколенческой бедности. Особое внимание уделяется феномену замкнутых образовательных траекторий — ситуаций, при которых молодёжь из уязвимых социальных групп формально имеет доступ к высшему образованию, но на практике сталкивается с ограниченным выбором, связанным с территориальными и институциональными барьерами. Целью исследования является выявление тех характеристик региональных образовательных систем, которые способствуют снижению доступности образования и закрепляют исходное социальное положение. Методологическая основа работы включает анализ статистических данных (Росстат, ЕМИСС), результатов всероссийских мониторингов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Роструд) и национальных рейтингов вузов. С помощью визуализации и типологизации регионов по показателям охвата, доступности, селективности и результативности выделены устойчивые группы территорий с разными институциональными профилями. Наибольшую уязвимость демонстрируют регионы, сочетающие низкую долю охвата высшим образованием с отсутствием высокоселективных программ и ограниченными возможностями трудоустройства выпускников. В заключении предложены направления корректировки образовательной политики, включая развитие сетевых академических форматов, усиление вузов второго эшелона и меры адресной поддержки студентов из социально незащищённых групп. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании инструментов регионального мониторинга и планировании программ по выравниванию образовательных возможностей.

Ключевые слова

институциональные барьеры, межпоколенческое социальное неравенство, высшее образование, региональный контекст, доступность образования, образовательные траектории, региональные различия, селективность вузов, трудоустройство выпускников.

Финансирование

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-00634, https://rscf.ru/project/25-28-00634

Рекомендуемая ссылка

Институциональные барьеры межпоколенческого социального неравенства и высшее образование: региональный контекст// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №3 (83). Номер статьи: 8311. Дата публикации: 23.09.2025. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/8311/

Authors

Abstract

The article examines regional differences in the availability, quality and effectiveness of higher education in Russia, as well as their role in the reproduction of intergenerational poverty. Particular attention is paid to the phenomenon of closed educational trajectories - situations in which young people from vulnerable social groups formally have access to higher education, but in practice they face limited choices related to territorial and institutional barriers. The purpose of the study is to identify those characteristics of regional educational systems that contribute to reducing the availability of education and consolidate the initial social position. The methodological basis of the work includes the analysis of statistical data (Rosstat, EMISS), the results of all-Russian monitoring (HSE, RANEPA, Rostrud) and national university ratings. With the help of visualization and typologization of regions in terms of coverage, accessibility, selectivity and performance, stable groups of territories with different institutional profiles are identified. Regions that combine a low proportion of higher education enrollment with a lack of highly selective programs and limited employment opportunities for graduates demonstrate the greatest vulnerability. In conclusion, directions for adjusting educational policy are proposed, including the development of network academic formats, strengthening second-tier universities and measures of targeted support for students from socially vulnerable groups. The results obtained can be used in the design of regional monitoring tools and planning programs to equalize educational opportunities.

Keywords

institutional barriers, intergenerational social inequality, higher education, regional context, educational accessibility, educational trajectories, regional differences, university selectivity, graduate employment.

Project finance

The study was supported by grant No. 25-28-00634 from the Russian Science Foundation, https://rscf.ru/project/25-28-00634

Suggested Citation

Institutional barriers to intergenerational social inequality and higher education: a regional context// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №3 (83). Art. #8311. Date issued: 23.09.2025. Available at: https://eee-region.ru/article/8311/

Основная часть

Вопрос бедности традиционно связывается с экономическими измерениями – уровнем дохода, потребительскими возможностями, доступом к рынку труда. Однако всё более заметной становится проблема, которая выходит за рамки материального: бедность как ограниченность жизненных выборов, в том числе — в части доступа к высшему образованию. Именно образование выступает базовой площадкой, на которой формируются не только когнитивные и профессиональные ресурсы, но и шансы на восходящую мобильность. И, напротив, его недоступность или институциональная замкнутость могут способствовать воспроизводству хронической межпоколенческой бедности.

Высшее образование сохраняет в России особый статус «инвестиции» в будущее. Согласно данным совместного исследования Яндекса и НИУ ВШЭ [18], до 80% семей в России хотят, чтобы их дети получили высшее образование. При этом две трети респондентов считают, что главное его преимущество — возможность найти хорошо оплачиваемую работу, а схожие по значимости ценности — становление востребованным специалистом и карьерный успех. Этот общественный консенсус подтверждается и экономическими данными: зарплатная премия за высшее образование в ряде случаев превышает 100% по сравнению с доходами людей, имеющих только школьный аттестат, и остаётся стабильной в течение последнего десятилетия. Это означает, что для значительной части молодежи, особенно из уязвимых социальных групп, получение высшего образования ограничено: в формальном смысле у них есть доступ к разным уровням образования — от общего до программ СПО, бакалавриата и магистратуры. Однако реальный выбор оказывается иллюзорным: образовательные маршруты предопределены социальным происхождением, академическим капиталом и региональной инфраструктурой. Фактически это ситуация «выбора без выбора», при которой траектория образования замыкается на уровне, не обеспечивающем ни дальнейшего продвижения, ни стабильного положения на рынке труда.

В настоящей статье предпринимается попытка концептуализировать и эмпирически описать феномен замкнутых образовательных траекторий, рассматриваемых как один из ключевых механизмов воспроизводства бедности. Особое внимание уделено региональной специфике, поскольку именно в территориальной оптике наиболее ярко проявляются различия в институциональной доступности высшего образования, его качестве и роли в формировании социального капитала. Предложенный ниже подход позволяет выделить группы регионов с разными профилями доступа к высшему образованию, его массовости и качества, а также выявить территории, в которых траектория образования превращается в институциональную ловушку.

Проблематика образовательного неравенства и межпоколенческой бедности активно разрабатывается в российской академической среде. Значительный вклад в её изучение вносят исследовательские коллективы НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МИРЭА, Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, а также Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В центре внимания этих работ — институциональные барьеры, ограничивающие доступ к высшему образованию, влияние семейного и социального капитала на образовательный выбор, а также устойчивые паттерны воспроизводства бедности через ограниченные образовательные траектории. Среди российских исследователей особое место занимают С.С. Малиновский, Е.Ю. Шибанова [11,12,13,14], Д.Л. Константиновский [8], С.Г. Косарецкий [10], Р.И. Капелюшников [6], Т.А. Чиркина, А.Г. Гусейнова [21], Т.Е. Хавенсон [20], В.А. Мальцева [15] и др., которые последовательно анализируют ригидность российской образовательной системы, низкую пропускную способность образовательных лифтов, региональные и социальные различия в отдаче от образования, а также стратегии адаптации семей к неравенству возможностей.

В зарубежных источниках вопросы воспроизводства неравенства в системе образования изучаются в рамках концепций культурного и социального капитала (П. Бурдьё [22], Д. Коулман [23]), институциональной детерминации образовательного выбора (Р. Будон), феномена образовательной бедности (Х. Ломанн, Ф. Фергер), а также влияния образовательного уровня родителей на траектории детей (Л. Ли [26]). Важный вклад в проблематизацию социальной селекции и академического несоответствия внесли работы Д. Дойчландер [24] и её коллег, подчеркивающие системное несовпадение между образовательными притязаниями и возможностями молодёжи из уязвимых групп.

Несмотря на разнообразие существующих подходов, региональный аспект образовательного неравенства остаётся сравнительно слабо исследованным. Как правило, акцент делается либо на индивидуальных характеристиках, либо на профиле семьи или учебного заведения. В то же время именно пространственные различия в доступности, массовости и качестве образования формируют институциональную среду, в которой значительная часть молодёжи сталкивается с формальным, но не реальным выбором.

Целью настоящего исследования является выявление и интерпретация региональных различий в институциональной доступности высшего образования на основе типологизации субъектов РФ по ряду показателей — охвату, доступности, качеству и результативности образовательных траекторий. Особое внимание уделяется анализу механизмов, через которые формально открытые возможности трансформируются в замкнутые траектории, ограничивающие социальную мобильность и способствующие воспроизводству бедности.

Методология исследования сочетает количественный и качественный подходы. Эмпирическую базу составили данные Росстата и ЕМИСС, результаты статистических отчётов и мониторингов качества образовательных систем (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МИРЭА), данные мониторинга трудоустройства выпускников Федеральной службы по труду и занятости, а также национальные рейтинги вузов (RAEX, Интерфакс), позволившие оценить институциональный уровень и конкурентоспособность образовательной инфраструктуры регионов. Использованы методы картографической интерпретации данных и кластеризации регионов. В рамках качественного этапа был проведён контент-анализ научных публикаций и аналитических докладов, на основе которого сформирован перечень ключевых факторов, влияющих на выбор и реализацию образовательных траекторий.

Бедность и замкнутые образовательные траектории: факторы влияния

Понятие бедности в социально-экономических исследованиях традиционно определяется множеством переменных — от дохода и потребления до доступа к институтам и ресурсам. Наиболее распространённым остаётся монетарный подход, в рамках которого бедность означает уровень дохода или потребления, не позволяющий удовлетворить базовые жизненные потребности [2]. Однако с конца XX века усиливается критика этого подхода за его неспособность учитывать структурные и институциональные ограничения [9]. Вклад А. Сена в развитие немонетарного подхода заложил основу для переосмысления бедности как многомерного ограничения свобод и возможностей, включая доступ к базовым социальным функциям: образованию, здравоохранению, социальной интеграции [25].

В условиях современной России наблюдается рост так называемой «новой бедности» (С.Г. Косарецкий) — хронической, институционально закреплённой и межпоколенчески воспроизводимой [10]. Как отмечается в исследованиях РАНХиГС, ключевую роль в этом процессе играют неравные условия образовательного старта, отсутствие институциональной поддержки, ограниченность переходов между уровнями образования и территориальный разрыв в доступе к качественным образовательным возможностям [7].

В этом контексте особую значимость приобретает феномен образовательной бедности как системного ограничения, препятствующего социальной мобильности и закрепляющего межпоколенческое неравенство [7, 11]. Образовательная бедность — это не просто отставание в успеваемости или ограниченность образовательных достижений [3]. Речь идёт о ситуации, в которой институциональная структура системы образования воспроизводит неравенство, ограничивая возможности отдельных групп — прежде всего молодых людей из семей с низким социально-экономическим положением. Эти ограничения проявляются на всех этапах — от выбора траектории после основной школы до уровня вузовского образования.

Как отмечается в работах С.С.Малиновского и Е.Ю. Шибановой, несмотря на формальное расширение доступа к высшему образованию, сохраняется «двойной социальный штраф»: семьи, обладающие меньшими ресурсами, чаще получают образование платно и в вузах невысокого качества, в то время как более обеспеченные семьи — напротив — имеют широкий доступ к бюджетным местам в селективных вузах [12]. Это происходит на фоне сокращения филиальной сети и дистанционных форм, ранее обеспечивавших региональную доступность высшего образования [18].

Сама структура вузовского пространства становится всё более поляризованной. Расширяется дистанция между элитными и массовыми сегментами вузов, причём распределение студентов в них всё больше коррелирует с социальным положением семьи [13]. При этом даже высокая успеваемость учащихся из малообеспеченных семей не гарантирует поступления в вузы, соответствующие их академическому потенциалу — возникает феномен академического несоответствия («academic undermatch») [24]. Обостряется проблема институционального вымывания выбора: несмотря на высокий запрос на получение диплома вуза, система образования не обеспечивает равный доступ к качественным траекториям. Вузы с высоким качеством образовательного предложения и высокой стоимостью обучения концентрируют бюджетные места и усиливают селективность, тогда как семьи с низкими доходами оказываются перед выбором: либо не поступать вовсе, либо поступать в платные вузы низкого уровня. По данным 2020 года, только 7% выпускников из наименее обеспеченных семей готовы были оплачивать обучение в случае непоступления на бюджет — по сравнению с почти 50% среди обеспеченных [12].

Таким образом, даже при формальном равенстве возможностей складывается ситуация, в которой выбор образовательной траектории становится иллюзорным. В условиях высокой конкуренции за ограниченные ресурсы (высокоселективные программы, бюджетные места, стипендии) и отсутствия системы академического сопровождения (тьюторства, профориентации, кредитных инструментов), образовательный маршрут учащихся из социально уязвимых групп оказывается предопределённым. Это и есть замкнутая образовательная траектория — когда движение по уровням образования становится либо невозможным, либо сопряжённым с заведомо высокими издержками.

Для анализа таких траекторий важно рассматривать не только индивидуальные и семейные характеристики, но и региональный и институциональный контекст. Ситуация безальтернативного выбора особенно обостряется на территориях с низкой концентрацией образовательных ресурсов, отсутствием селективных вузов, слабой цифровой и транспортной инфраструктурой. Как показывают исследования [5,14], значительная часть образовательной бедности в России носит именно пространственно-институциональный характер. В рамках данной работы предложен подход к систематизации образовательных ограничений через типологию факторов — индивидуальных, семейных, институциональных, территориальных (Таблица 1).

Таблица 1. Факторы выбора образовательной траектории

| Группа | Факторы |

| Институциональная образовательная среда региона |

|

| Внутренняя образовательная среда учреждения |

|

| Социально-экономические ресурсы семьи |

|

| Индивидуальные особенности обучающегося |

|

Источник: составлено авторами

Несомненно, значительное влияние на образовательную траекторию и вероятность выхода из бедности оказывают социально-демографические характеристики семьи и индивидуальные академические достижения. Эти факторы — образовательный уровень и профессиональный статус родителей, структура домохозяйства, мотивация, самооценка, академическая успешность — подробно исследованы в работах российских и зарубежных авторов. Вместе с тем, даже высокий академический потенциал и мотивация учащегося не всегда конвертируются в поступление в вуз или выбор качественной траектории.

Настоящая работа фокусируется на другой группе факторов — институциональной образовательной среде региона как системе возможностей (или их ограничений). В 2021 году охват программами бакалавриата, специалитета и магистратуры составлял в среднем лишь 27%, варьируясь от 1% в Ямало-Ненецком автономном округе до 58% в Томской области [14]. При этом более чем в 29 регионах страны отсутствуют селективные вузы, что существенно ограничивает возможности академически сильных выпускников реализовать свой потенциал в родном регионе [20]. В таких условиях территориальный фактор становится критически важным: для многих семей обучение в другом городе связано с непосильными издержками на переезд и проживание, и «не все могут купить билет от бедности» [2].

Усиливает неравенство ликвидация филиалов и сокращение заочных программ, которые традиционно обеспечивали доступ к высшему образованию для студентов из отдалённых и социально уязвимых групп. В совокупности это формирует пространственно-региональную институциональную ловушку: доступные и качественные образовательные маршруты концентрируются в отдельных университетских центрах, тогда как значительная часть территорий оказывается в ситуации ограниченного или стагнирующего образовательного предложения. В таких условиях система высшего образования перестаёт быть механизмом выравнивания шансов и воспроизводит неравенство, фиксируя социальную и территориальную стратификацию.

Региональные профили доступа и качества образовательных систем

Для выявления и систематизации различий между регионами по институциональным условиям доступа к высшему образованию был построен ряд сравнительных диаграмм, включая точечные диаграммы и картодиаграммы, отражающие ключевые характеристики региональных образовательных систем. За основу анализа были взяты данные 2023 года о финансовой доступности высшего образования, степени селективности вузов, качественные характеристики вузовской инфраструктуры, в частности наличие сильных университетов и их позиции в национальных рейтингах, а также результативности образовательной системы в регионах (данные о трудоустройстве выпускников и уровне заработной платы за 2024 год). Такая конфигурация показателей позволяет оценить не только формальный охват высшим образованием, но и доступ к качественным образовательным траекториям.

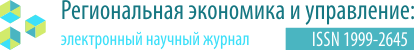

На Рисунке 1 представлена двумерная диаграмма, в которой по оси X отложен индекс относительной доступности образования (отношение средней номинальной заработной платы в регионе в 2023 году к средней стоимости обучения в вузах субъекта) [4], а по оси Y — охват системой высшего образования, рассчитанный как доля зачисленных в вузы в 2023 году (на бюджетной и платной основе) от общего населения региона / субъекта РФ. Индекс доступности образования позволяет оценить финансовую нагрузку в случае коммерческого обучения (чем выше значение индекса, тем выше доступность образования в платном сегменте: семьям в таком регионе проще покрыть расходы на обучение). Источниками данных послужили официальные статистические материалы Росстата и ЕМИСС и результаты ежегодного Мониторинга качества приёма в вузы за 2023 год, публикуемого НИУ ВШЭ [16]. Центр диаграммы (граница, по которой регионы условно разделены на четыре группы) определён как среднее геометрическое положение всех точек на плоскости, соответствующее усреднённым значениям охвата и доступности.

На основе визуализации можно выделить четыре группы регионов, каждая из которых демонстрирует собственный институциональный профиль:

I группа («Открытая и массовая модель») – регионы с высокой доступностью и высоким охватом. Это преимущественно крупные образовательные центры — Москва, Новосибирская область, Республика Татарстан, Воронежская область. Здесь сосредоточены ведущие университеты, развита сеть вузов, высока доля бюджетных мест, а студенческая инфраструктура делает обучение возможным даже для семей со средними доходами. Такие регионы обеспечивают условия для восходящей мобильности, формируя точки притяжения не только для местной, но и для приезжей молодёжи.

II группа («Образование за счёт семьи») – регионы с высоким охватом и сравнительно низкой доступностью образования. Такая конфигурация указывает на то, что вовлечённость в образовательную систему в этих субъектах значительна, однако финансовая нагрузка на студентов и их семьи остаётся высокой. Внутри группы можно выделить два существенно различных подтипа. Первый представлен устойчивыми университетскими центрами — Санкт-Петербургом, Томской и Волгоградской областями, — где высокий охват сочетается с развитой академической инфраструктурой, насыщенным предложением образовательных программ, межрегиональным набором студентов, и, вместе с этим, с высокой стоимостью обучения. Вторая подгруппа — это регионы, расположенные ближе к центру координат (например, Ивановская, Нижегородская, Омская области), где высокая вовлечённость в высшее образование не всегда сочетается с широкой доступностью качественных программ. В таких случаях массовый охват может достигаться за счёт коммерческого сегмента вузов и платных форм обучения, при слабом участии институтов поддержки.

Рисунок 1. Типология регионов по охвату и доступности высшего образования

Источник: составлено авторами

III группа («Институциональная ловушка») – регионы с низким охватом и низкой доступностью — наиболее уязвимая конфигурация. В данный перечень входят, например, Республика Тыва, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и ряд других субъектов, преимущественно в восточной и южной части страны. В этих регионах высшее образование объективно недоступно как по цене, так и по инфраструктурной представленности. Ограниченный набор вузов, отсутствие селективных программ, сокращение заочного и дистанционного сегмента делают переход на следующий уровень образования затруднённым или невозможным. Это зоны замкнутых образовательных траекторий, где низкий охват образования — не следствие выбора, а результат институциональных и экономических барьеров. Такие территории особенно подвержены межпоколенческой передаче бедности, поскольку система образования не выполняет функцию механизма социальной мобильности.

IV группа («Нереализованный потенциал») – регионы с низким охватом, но высокой доступностью, такие как Бурятия, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области, представляют собой специфическую группу, в которой, несмотря на формально доступную стоимость образования, вовлечение населения в высшее образование остаётся крайне низким. Причины могут включать как отсутствие локальных университетов и программ, так и особенности социальной структуры: молодёжь предпочитает более короткие траектории (например, СПО) или ранний выход на рынок труда. Доступность здесь не трансформируется в охват — возможно, из-за отсутствия образовательных мотиваций или слабой региональной экономики, не требующей высокой квалификации. Эти регионы требуют политики стимулов, направленных на формирование устойчивого спроса на ВО и укрепление институционального предложения.

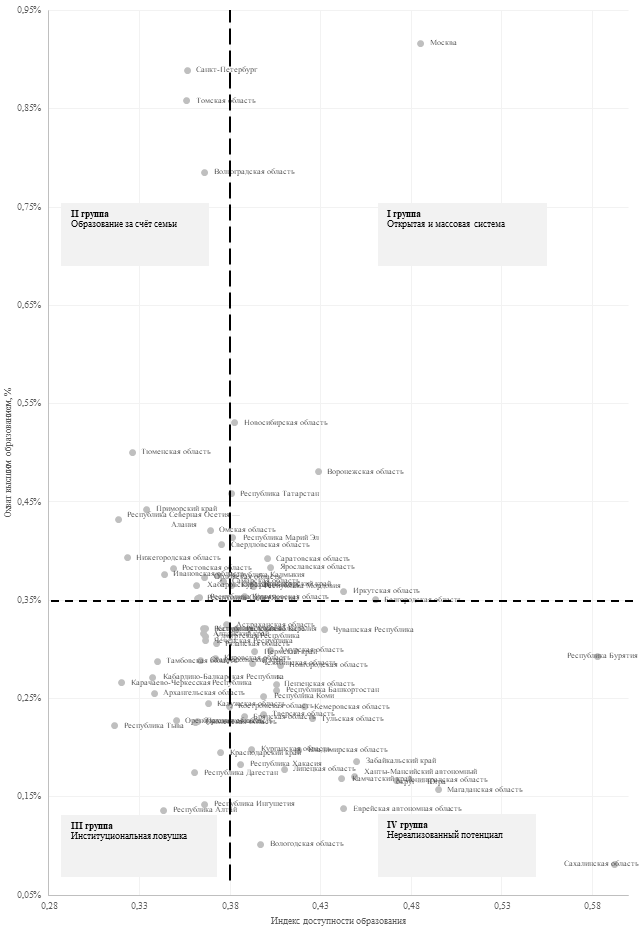

Для оценки доступа к высокоселективным вузам было проведено сопоставление общего количества высших учебных заведений в субъекте РФ с числом вузов, в которых средний балл ЕГЭ зачисленных студентов превышает 70 баллов (бюджетные и платные места, 2023 год). Такой порог используется в ряде исследований как критерий академической селективности, указывающим на наличие конкурсного отбора, ориентированного на абитуриентов с высокой академической успеваемостью. Полученная метрика — доля высокоселективных вузов от общего числа вузов в регионе — демонстрирует степень концентрации образовательного капитала и возможностей для абитуриентов, ориентированных на программы высокого уровня. Результаты были визуализированы в виде картографической диаграммы (Рисунок 2). Особо примечательны регионы, где такие вузы отсутствуют вовсе — они закрашены серым цветом.

Рисунок 2. Доля высокоселективных вузов от общего числа вузов в регионе в 2023 году, %,

Источник: составлено авторами

Наиболее контрастным примером здесь выступает Еврейская автономная область, где насчитывается лишь один вуз, и он соответствует критерию высокоселективности, в результате чего доля таких вузов формально составляет 100%. Однако, как показывает качественная интерпретация, такая ситуация является скорее иллюстрацией институционального дефицита, нежели индикатором высоких образовательных возможностей: при отсутствии реального выбора и развитой сети вузов говорить о полноценной образовательной траектории в регионе затруднительно.

В целом по стране наблюдается чёткая региональная поляризация: высокий удельный вес селективных вузов сконцентрирован в университетских центрах (Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Республика Татарстан), тогда как в подавляющем большинстве субъектов доля таких учреждений не превышает 10–20%, а в отдельных регионах — отсутствует полностью. Это подтверждает, что пространственное неравенство в доступе к качественному высшему образованию сохраняется и, вероятно, усиливается в условиях текущей институциональной политики, направленной на укрупнение и концентрацию образовательных ресурсов в отдельных точках притяжения.

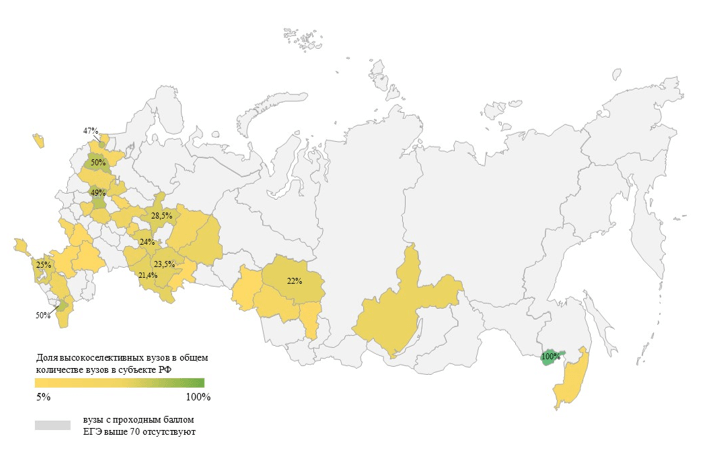

Для более точной оценки качества образовательной инфраструктуры регионов была построена точечная диаграмма, в основе которой лежат два ключевых индикатора (Рисунок 3). По оси X отложен средний балл ЕГЭ, с которым абитуриенты поступают в региональные вузы (включая как бюджетные, так и платные места). По оси Y зафиксирована среднее среди трёх наивысших позиций вузов региона в национальном рейтинге вузов «Интерфакс» (2023 год) [17]. Чем выше значение по оси Y (чем ниже порядковый номер), тем выше рейтинговый статус локальных университетов.

Рисунок 3. Типология регионов по качеству контингента (абитуриентов) и образовательной системы

Источник: составлено авторами

Полученные результаты точечной диаграммы можно условно разделить на 4 группы:

I группа — региональные образовательные центры. Субъекты, расположенные в правом верхнем квадранте, сочетают высокий академический уровень поступающих и престижные региональные вузы, входящие в верхнюю часть национального рейтинга. Это Москва, Санкт-Петербург, Томская и Новосибирская области, Республики Татарстан и Башкортостан, где сложились устойчивые университетские кластеры, притягивающие абитуриентов из разных регионов страны. Такие территории не только обеспечивают качественное образование для населения субъекта, но и аккумулируют человеческий капитал извне, превращаясь в национальные академические хабы. Именно здесь формируется основа для восходящей мобильности и профессиональной элиты.

II группа — вузы-драйверы развития. Регионы со сравнительно низким средним баллом ЕГЭ, но при этом высокими позициями ведущих вузов в рейтинге, формируют интересный тип территорий, где институциональное ядро высшего образования существенно превышает средний притягиваемый академический уровень. Это могут быть регионы с исторически сильными вузами, ориентированными на межрегиональный набор (например, Иркутская, Омская, Челябинская области). В таких субъектах университеты выступают как локомотивы роста, способные компенсировать слабость подготовки абитуриентов или демографические ограничения. Однако долгосрочно такая асимметрия может вести к исчерпанию репутационного ресурса и необходимости улучшения уровня контингента обучающихся.

III группа — ловушка низких притязаний. Регионы, сочетающие низкий балл ЕГЭ и слабые рейтинговые позиции локальных вузов, оказываются в наиболее уязвимом положении. Это — Тыва, Карачаево-Черкесия, Камчатский край, Сахалинская область, а также большая часть отдалённых территорий. Образовательный выбор здесь ограничен как содержательно, так и территориально. Студенты ориентируются не на качество, а на близость и минимальные затраты, что создаёт порочный круг академической слабости и институционального вымывания. Подобные регионы часто испытывают и кадровый дефицит, и отток наиболее мотивированных абитуриентов, что лишь усиливает образовательную изоляцию.

IV группа — отток талантов. Регионы с высоким средним баллом ЕГЭ, но при этом низкими позициями вузов в рейтинге, демонстрируют разрыв между академическим потенциалом абитуриентов и институциональной слабостью локальных университетов. Возникает ситуация, при которой мотивация к обучению высока, но инфраструктура вузов не соответствует ожиданиям молодёжи. Это формирует устойчивые паттерны образовательной миграции, особенно в сторону регионов I группы. В этих условиях усиливается утечка человеческого капитала, а сами территории превращаются в доноров для более развитых субъектов.

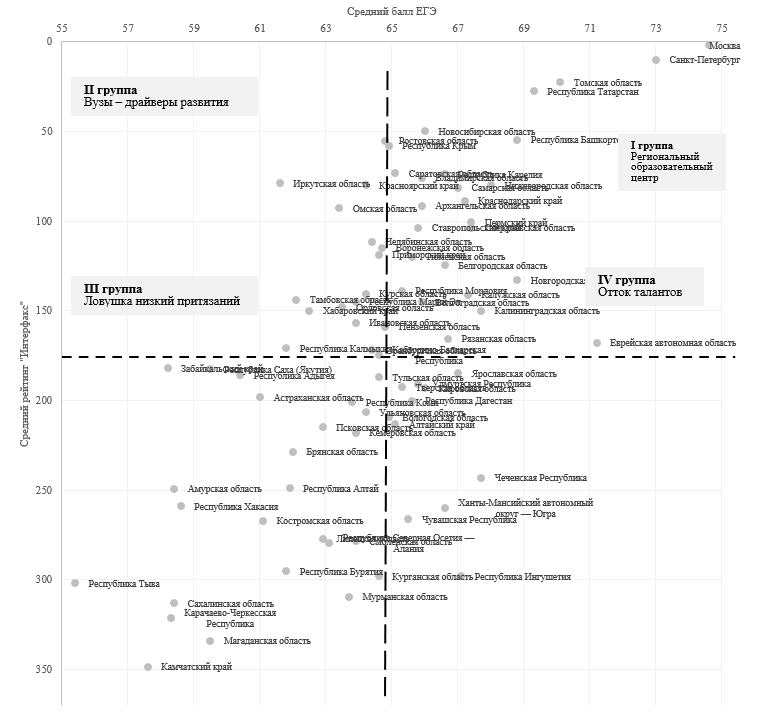

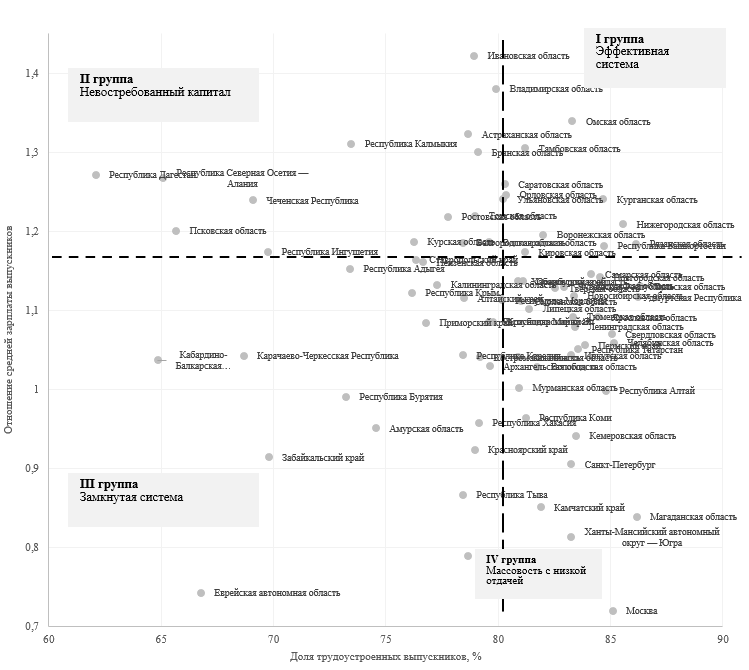

Для комплексной оценки результативности высшего образования в разрезе регионов была построена точечная диаграмма (Рисунок 4), в которой по оси X отложена доля трудоустроенных выпускников очной формы обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура) на 2023 год по данным Мониторинга трудоустройства выпускников [19], а по оси Y — отношение средней номинальной заработной платы выпускников к средней зарплате по региону через год после окончания вуза (источники: ЕМИСС, Мониторинг трудоустройства выпускников, 2024 год). Такой подход позволяет одновременно учитывать два аспекта эффективности системы: востребованность квалифицированных специалистов в регионе и относительное качество трудоустройства, измеряемое через уровень дохода.

Рисунок 4. Типология регионов по результатам трудоустройства выпускников и их уровню заработной платы

Источник: составлено авторами

Выделено четыре группы субъектов, отличающихся по степени успешности образовательных траекторий и отдаче от полученного высшего образования:

I группа («Эффективная система») – регионы, попавшие в данный квадрант, демонстрируют как высокую долю трудоустроенных выпускников, так и опережающий средний по региону уровень заработной платы среди них. Это говорит о том, что высшее образование здесь выполняет свою ключевую функцию — интеграцию в экономику с ощутимой прибавочной ценностью. К таким субъектам относятся, например, Ивановская, Владимирская и Омская области. Эти регионы характеризуются сбалансированным рынком труда, институциональной устойчивостью университетского сектора и, потенциально, эффективным взаимодействием вузов с работодателями.

II группа («Невостребованный капитал») – регионы с относительно низкой долей трудоустроенных выпускников, но с высоким отношением их заработной платы к средней по региону. Такая комбинация сигнализирует о наличии качественно подготовленных специалистов, которые, однако, сталкиваются с ограничениями в локальной занятости. Примерами могут служить Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия — Алания, а также Чеченская Республика. Высшее образование в таких условиях остаётся инвестиционно привлекательным для отдельных групп, но не имеет широкой институциональной отдачи. Причиной может быть как узкий профиль региональной экономики, так и слабое развитие профессионального посредничества между университетом и работодателями.

III группа («Замкнутая система»). Наиболее проблемной с точки зрения трудовой интеграции оказывается группа регионов, характеризующихся как низким уровнем трудоустройства, так и слабой зарплатной отдачей от образования. Среди них — Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Тыва, Кабардино-Балкария. Образование в этих регионах не выступает ни как эффективный инструмент трудовой интеграции, ни как фактор повышения социального статуса. Это может быть следствием институциональной фрагментированности, слабой ресурсной базы университетов, несоответствия образовательных программ экономической структуре региона или отсутствия запросов со стороны ключевых работодателей. Речь идёт о системных региональных зонах «низкой плотности возможностей», где образование не трансформируется в устойчивую занятость и достойный доход.

IV группа («Массовость с низкой отдачей») – системы, в которых выпускники трудоустраиваются, но получают заработную плату ниже средней по региону. При этом в отдельных случаях, таких как Москва, наблюдаемая низкая относительная зарплата выпускников может объясняться статистическим искажением средней заработной платы по субъекту: наличие в столице высокооплачиваемых профессиональных групп в сферах IT, финансов, корпоративного управления значительно завышает общее среднее значение, по отношению к которому рассчитывается показатель. В других субъектах, например, Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ, высокий уровень трудоустройства может быть обеспечен за счёт бюджетного или квазигосударственного секторов, где сохраняется стабильный, но относительно невысокий уровень оплаты труда. Также возможно, что молодые специалисты занимают позиции, не требующие высшего образования, что свидетельствует о слабой связи между уровнем подготовки и потребностями локального рынка труда. Это указывает на риски неэффективной реализации человеческого капитала, когда расширение охвата высшим образованием не сопровождается созданием соответствующих экономических возможностей.

Заключение

Проведённый анализ подтверждает, что даже при расширении охвата высшим образованием сохраняются устойчивые пространственные различия, делающие доступ к качественным и социально значимым образовательным маршрутам неравномерным. Образование в таких условиях теряет функцию механизма восходящей мобильности и начинает воспроизводить существующие социально-территориальные стратификации.

Картографические и кластерные визуализации позволили выявить институционально уязвимые регионы, в которых система высшего образования слабо выполняет роль лифта: Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, Республика Адыгея, Республика Тыва, Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Забайкальский край, Оренбургская область, Псковская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Смоленская область. Эти субъекты характеризуются сразу несколькими дефицитами: слабая представленность вузов, отсутствие селективных программ, низкий академический порог поступления, слабая рейтинговая репутация и минимальная отдача в терминах занятости и доходов выпускников.

Всё это формирует институциональные образовательные ловушки, из которых крайне сложно выбраться — особенно в случае отсутствия ресурсов на переезд, смену траектории или поступление в вузы других регионов. Таким образом, институциональная среда региона выступает не просто фоном для реализации индивидуального образовательного выбора, но ключевым фактором его структурной предопределённости. В ситуации, когда академический потенциал и мотивация учащихся из уязвимых групп не конвертируются в поступление в сильные вузы, а локальные траектории замыкаются на низкоэффективных институтах, речь идёт о системной блокировке мобильности — как пространственной, так и социальной.

Для преодоления текущей асимметрии можно рассмотреть ряд решений:

- Развитие комплексных теоретико-методологических оснований для анализа институциональной образовательной уязвимости, в том числе изучение институциональных ловушек в региональном контексте. Перспективным направлением может стать интеграция подходов институциональной экономики, социологии и территориального анализа для выявления факторов, препятствующих формированию открытых и гибких образовательных траекторий.

- Разработка методологии оценки региональных систем высшего образования, учитывающей не только формальный охват и доступность, но и институциональную гибкость, наличие академически значимых траекторий, возможности и издержки переходов между траекториями, наличие механизмов поддержки.

- Масштабирование практики сетевых решений между центрами академического притяжения и вузами второго эшелона: интеграция субъектов из уязвимых регионов в консорциумы, сетевые образовательные программы.

- Переосмысление механизмов территориального распределения государственной поддержки с возможным усилением программ институционального развития региональных вузов, находящихся вне ведущих академических кластеров.

Таким образом, институциональная замкнутость образовательных траекторий — это не частный изъян, а структурная характеристика региональной образовательной политики, которую следует рассматривать в связи с задачами социального выравнивания и пространственного развития. Образование может и должно быть механизмом выхода из бедности, однако для этого необходимо создание условий, в которых траектория — это не заранее определённый маршрут, а пространство реального выбора.

Список литературы

- Авраамова, Е.М. Развитие образования и борьба с бедностью (Developing Education and Fighting Poverty) / Е.М. Авраамова, Т.Л. Клячко, Д.М. Логинов, Е.А. Семионова, И.А. Яковлев // SSRN. – 2020. – URL:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3710599 (дата обращения: 20.08.2025).

- Алехин, Б.И. Монетарная бедность и образование в России / Б.И. Алехин // Финансовый журнал. – – С. 43–63.

- Бутовская, З.С. Образовательная бедность в РФ: проблемы измерения и оценки / З.С. Бутовская, С.Г. Косарецкий, Р.С. Звягинцев // Образовательная политика. – – №2 (90). – С. 52–69.

- Единая межведомственная информационно‑статистическая система (ЕМИСС), данные за 2023 год [Электронный ресурс]. — URL:https://www.fedstat.ru/indicator/57824 (дата обращения: 06.08.2025).

- Захаров, А.Б. Региональные различия в доступе к образовательным ресурсам, в академических результатах и в траекториях российских учащихся / А.Б. Захаров, К.А. Адамович // Экономическая социология. – – №1. – С. 60–80.

- Капелюшников, Р. И. Отдача от образования в России: ниже некуда? / Р. И. Капелюшников // Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.:Изд. дом Высшей школы экономики. – – 52 с.

- Козлова, М.А. Социальные партнерства современной российской школы как инструменты формирования насыщенной образовательной среды и преодоления неравенства / М.А. Козлова, О. А. Симонова, О.Н. Мадфес // Социо1 логический журнал. – 2024. – №1. – С. 143–170.

- Константиновский, Д.Л. Измерение неравенства в образовании / Д.Л. Константиновский // Россия реформирующаяся. – 2018. – №16. – С. 171–191.

- Корчагина, И.И. Немонетарное измерение бедности и социальной уязвимости населения России / И.И. Корчагина, Л.М. Прокофьева, Р.И. Попова, Ю.В. Филоненко, Е.В. Фурса // Народонаселение. – – №1 (67). – С. 82–94.

- Косарецкий, С.Г. Проблемы бедности и доступа к образованию. Оценка ситуации в России и международный опыт / С.Г. Косарецкий, М.А. Пинская, И.Г. Груничева // Мир России. Социология. Этнология. – 2014. – №2. – С. 133–149.

- Малиновский, С.С. Барьеры доступности высшего образования и социальные факторы дифференциации образовательных траекторий: информационный бюллетень / С. С. Малиновский, Е. Ю. Шибанова – Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2023. – 38 с. – (Мониторинг экономики образования, ISSN 2782-5353; № 8 (50).

- Малиновский, С.С. Доступность высшего образования в России: как превратить экспансию в равенство / С.С. Малиновский, Е.Ю. Шибанова // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ. – — 78 с.

- Малиновский, С.С. Причины и факторы завершения экспансии высшего образования в России / С.С. Малиновский, Е.Ю. Шибанова // Социологический журнал. — 2022. — №3. — С. 8–37.

- Малиновский, С.С. Региональная дифференциация доступности высшего образования в России / С. С. Малиновский, Е. Ю. Шибанова – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ – 2020. — 68 с.

- Мальцева, В.А. Вместо университета — в колледж: что приводит успевающих одиннадцатиклассников в СПО?/ В.А. Мальцева, И.Е. Сальникова, А.И. Шабалин // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 3. С. 45—66.

- Мониторинг качества приёма в вузы 2023, НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ege.hse.ru/stata_2023 (дата обращения: 06.08.2025).

- Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» за 2023 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.interfax-russia.ru/academia/ratings?rating=1&year=2023&page=1 (дата обращения: 01.08.2025).

- Отчёт Яндекс Образование. Куда податься? Ценности, факторы и последствия выбора высшего образования в России. — 2023 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://education.yandex.ru/project/educational-choice (дата обращения: 27.07.2025).

- Трудоустройство и зарплаты выпускников по направлениям подготовки // Роструд; обработка: «Если быть точным», 2025 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://tochno.st/datasets/graduates_fields (дата обращения: 01.08.2025).

- Хавенсон, Т.Е. Эффективно поддерживаемое неравенство / Т.Е. Хавенсон, Т.А. Чиркина // Экономическая социология — 2018–№5—С. 66–89.

- Чиркина, Т.А. Социальная дифференциация образовательных планов при поступлении в вузы : информационный бюллетень / Т. А. Чиркина, А. Г. Гусейнова — Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ. — – 32 с. – (Мониторинг экономики образования; № 12). – 70 экз. – ISBN 978-5-7598-2596-8.

- Bourdieu, P. Cultural reproduction and social reproduction // In Knowledge, education, and cultural change? / P. Bourdieu // Knowledge, Education, and Cultural Change. – 2018. – P. 71 – 112.

- Coleman, J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital / J. S. Coleman // The American Journal of Sociology: The University of Chicago Press. – 1988. –Vol. 94. – P. 95-120.

- Deutschlander, D. Academic Undermatch: How General and Specific Cultural Capital Structure Inequality / D. Deutschlander // Sociological Forum. – 2016. – 32(1). – 40 p.

- Human Development Report // United Nations Development Programme, 2022. –URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22 (дата обращения: 15.08.2025).

- Li, L. The Relationship between Parents’ Education Level, Family Economic Situation, and Expectations for Children’s Education / L. Li // Journal of Education Humanities and Social Sciences. – 2024. – Vol.26. – P. 358-365.

Bibliography

- Avraamova, E.M. Development of Education and Fighting Poverty [Razvitie obrazovaniya i bor’ba s bednost’yu] / E.M. Avraamova, T.L. Klyachko, D.M. Loginov, E.A. Semionova, I.A. Yakovlev // SSRN. 2020. — URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3710599 (accessed: 20.08.2025).

- Alekhine, B.I. Monetary Poverty and Education in Russia [Monetarnaya bednost’ i obrazovanie v Rossii] / B.I. Alekhine // Finansovyy zhurnal. 2023. — P. 43–63.

- Butovskaya, Z.S. Educational Poverty in the Russian Federation: Issues of Measurement and Assessment [Obrazovatel’naya bednost’ v RF: problemy izmereniya i otsenki] / Z.S. Butovskaya, S.G. Kosaretskiy, R.S. Zvyagintsev // Obrazovatel’naya politika. 2022. — №2 (90). — P. 52–69.

- Unified Interdepartmental Information-Statistical System (EMISS), data for 2023 [Edinaya mezhvedomstvennaya informatsionno-statisticheskaya sistema (EMISS), dannye za 2023 god] [Electronic resource]. — URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57824 (accessed: 06.08.2025).

- Zakharov, A.B. Regional Differences in Access to Educational Resources, Academic Results, and Trajectories of Russian Students [Regional’nye razlichiya v dostupe k obrazovatel’nym resursam, v akademicheskikh rezul’tatakh i v trayektoriyakh rossiyskikh uchashchikhsya] / A.B. Zakharov, K.A. Adamovich // Ekonomicheskaya sotsiologiya. 2020. — №1. — P. 60–80.

- Kapelyushnikov, R.I. Return on Education in Russia: Can’t Get Any Lower? [Otdacha ot obrazovaniya v Rossii: nizhe ne kuda?] / R.I. Kapelyushnikov // Nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». Moscow: Izdatel’skiy dom Vysshey shkoly ekonomiki. 2021. — 52 p.

- Kozlova, M.A. Social Partnerships of the Modern Russian School as Tools for Forming a Rich Educational Environment and Overcoming Inequality [Sotsial’nye partnerstva sovremennoy rossiyskoy shkoly kak instrumenty formirovaniya nasyshchennoy obrazovatel’noy sredy i preodoleniya neravenstva] / M.A. Kozlova, O.A. Simonova, O.N. Madfes // Sotsiologicheskiy zhurnal. 2024. — №1. — P. 143–170.

- Konstantinovsky, D.L. Measuring Inequality in Education [Izmerenie neravenstva v obrazovanii] / D.L. Konstantinovsky // Rossiya reformiruyushchayasya. 2018. — №16. — P. 171–191.

- Korchagina, I.I. Non-Monetary Measurement of Poverty and Social Vulnerability of the Population of Russia [Nemonetarnoye izmerenie bednosti i sotsial’noy uyazvimosti naseleniya Rossii] / I.I. Korchagina, L.M. Prokof’yeva, R.I. Popova, Yu.V. Filonenko, E.V. Fursa // Narodonaseleniye. 2015. — №1 (67). — P. 82–94.

- Kosaretskiy, S.G. Problems of Poverty and Access to Education. Assessment of the Situation in Russia and International Experience [Problemy bednosti i dostupa k obrazovaniyu. Otsenka situatsii v Rossii i mezhdunarodnyy opyt] / S.G. Kosaretskiy, M.A. Pinskaya, I.G. Grunicheva // Mir Rossii. Sotsiologiya. Etnologiya. 2014. — №2. — P. 133–149.

- Malinovskiy, S.S. Barriers to Accessibility of Higher Education and Social Factors of Differentiation of Educational Trajectories: Information Bulletin [Bar’ery dostupnosti vysshego obrazovaniya i sotsial’nye faktory differentsiatsii obrazovatel’nykh trayektoriy: informatsionnyy byulleten’] / S.S. Malinovskiy, E.Yu. Shibanova. Nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». Moscow: NIU VShE, 2023. — 38 p. — (Monitoring ekonomiki obrazovaniya, ISSN 2782-5353; № 8 (50)).

- Malinovskiy, S.S. Accessibility of Higher Education in Russia: How to Turn Expansion into Equality [Dostupnost’ vysshego obrazovaniya v Rossii: kak prevratit’ ekspansiyu v ravenstvo] / S.S. Malinovskiy, E.Yu. Shibanova // Natsional’nyy issledovatel’skiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki», Institut obrazovaniya. Moscow: NIU VShE. 2022. — 78 p.

- Malinovskiy, S.S. Reasons and Factors of the Completion of the Expansion of Higher Education in Russia [Prichiny i faktory zaversheniya ekspansii vysshego obrazovaniya v Rossii] / S.S. Malinovskiy, E.Yu. Shibanova // Sotsiologicheskiy zhurnal. 2022. — №3. — P. 8–37.

- Malinovskiy, S.S. Regional Differentiation of Accessibility of Higher Education in Russia [Regional’naya differentsiatsiya dostupnosti vysshego obrazovaniya v Rossii] / S.S. Malinovskiy, E.Yu. Shibanova. Natsional’nyy issledovatel’skiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki», Institut obrazovaniya. Moscow: NIU VShE. 2020. — 68 p.

- Maltseva, V.A. Instead of University — to College: What Leads Successful Eleventh Graders to Vocational Education? [Vmesto universiteta — v kolledzh: chto privodit uspevayushchikh odinnadtsatiklassnikov v SPO?] / V.A. Maltseva, I.E. Sal’nikova, A.I. Shabalin // Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny. 2022. — № 3. — P. 45—66.

- Monitoring the Quality of University Admissions 2023, HSE [Monitoring kachestva priyoma v vuzy 2023, NIU VShE] [Electronic resource]. — URL: https://ege.hse.ru/stata_2023 (accessed: 06.08.2025).

- National University Ranking «Interfax» for 2023 [Natsional’nyy reyting universitetov «Interfaks» za 2023 god] [Electronic resource]. — URL: https://www.interfax-russia.ru/academia/ratings?rating=1&year=2023&page=1 (accessed: 01.08.2025).

- Yandex Education Report. Where to Go? Values, Factors and Consequences of Choosing Higher Education in Russia. — 2023 [Otchet Yandeks Obrazovanie. Kuda podat’sya? Tsennosti, faktory i posledstviya vybora vysshego obrazovaniya v Rossii. — 2023] [Electronic resource]. — URL: https://education.yandex.ru/project/educational-choice (accessed: 27.07.2025).

- Employment and Salaries of Graduates by Fields of Study [Trudoustroystvo i zarplaty vypusknikov po napravleniyam podgotovki] // Rostrud; processed by «Esli byt’ tochnym», 2025 [Electronic resource]. — URL: https://tochno.st/datasets/graduates_fields (accessed: 01.08.2025).

- Khavenson, T.E. Effectively Supported Inequality [Effektivno podderzhivaemoye neravenstvo] / T.E. Khavenson, T.A. Chirkina // Ekonomicheskaya sotsiologiya. 2018. — №5. — P. 66–89.

- Chirkina, T.A. Social Differentiation of Educational Plans upon Admission to Universities: Information Bulletin [Sotsial’naya differentsiatsiya obrazovatel’nykh planov pri postuplenii v vuzy: informatsionnyy byulleten’] / T.A. Chirkina, A.G. Guseynova. Nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». Moscow: NIU VShE. 2021. — 32 p. — (Monitoring ekonomiki obrazovaniya; № 12). — 70 copies. — ISBN 978-5-7598-2596-8.

- Bourdieu, P. Cultural reproduction and social reproduction // In Knowledge, education, and cultural change? / P. Bourdieu // Knowledge, Education, and Cultural Change. – 2018. – P. 71 – 112.

- Coleman, J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital / J. S. Coleman // The American Journal of Sociology: The University of Chicago Press. – 1988. –Vol. 94. – P. 95-120.

- Deutschlander, D. Academic Undermatch: How General and Specific Cultural Capital Structure Inequality / D. Deutschlander // Sociological Forum. – 2016. – 32(1). – 40 p.

- Human Development Report // United Nations Development Programme, 2022. –URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22 (дата обращения: 15.08.2025).

- Li, L. The Relationship between Parents’ Education Level, Family Economic Situation, and Expectations for Children’s Education / L. Li // Journal of Education Humanities and Social Sciences. – 2024. – Vol.26. – P. 358-365.

Еще в рубриках

Регионы России

Экономика народонаселения и экономика труда